新人の板前

新人の板前先輩、“おいしい”ってどういうことなんですか?正直、うまく言葉にできなくて…

そうだな。“おいしい”って簡単に説明できるもんじゃない。人によって感じ方が違うし、お金や、手間を掛ければいいってもんでもない。

じゃあ、“おいしい”料理って、どうやって作るんですか?

よし、今回はおいらなりに考えた「おいしい」について教えよう。“味覚の的”を射抜く料理の作り方もね。

「おいしい」とは、いったい何なのか?

狩猟や採集の時代から、農耕、畜産、発酵、加工と食文化が進化する中で、「食べる」という行為は単なる栄養補給から、大きな意味を持つようになりました。

健康に良くても「まずい」ものは敬遠され、「おいしい」なら多少健康に悪くてもつい手が伸びる──そんな経験、誰しもあるのではないでしょうか。

同じ料理を「おいしい」と感じる人もいれば、「まずい」と感じる人もいます。

そのどちらが正しいか?明確に答えはありません。絵画や音楽と同じように、「味覚」もまた主観的な感覚だからです。

それでも、おいらたち板前は、的を狙う弓道のようにお客様の「おいしいの的を射抜く」ことを目指すのです。

なぜなら、人はおいしいものを食べると笑顔になるからです。

「おいしい」に対する絶対はなくとも、正解に近い方向性を示すことはできます。

- おいしいの種類を知る

- おいしいの要素を知る

- おいしさの幅を知る

- おいしい料理のポイントを知る

- 相手の求める料理の作り方を知る

本記事では、「おいしさ」とは何かを因数分解し、料理人が“的を射抜く”ために知っておきたい要素を掘り下げていきます。

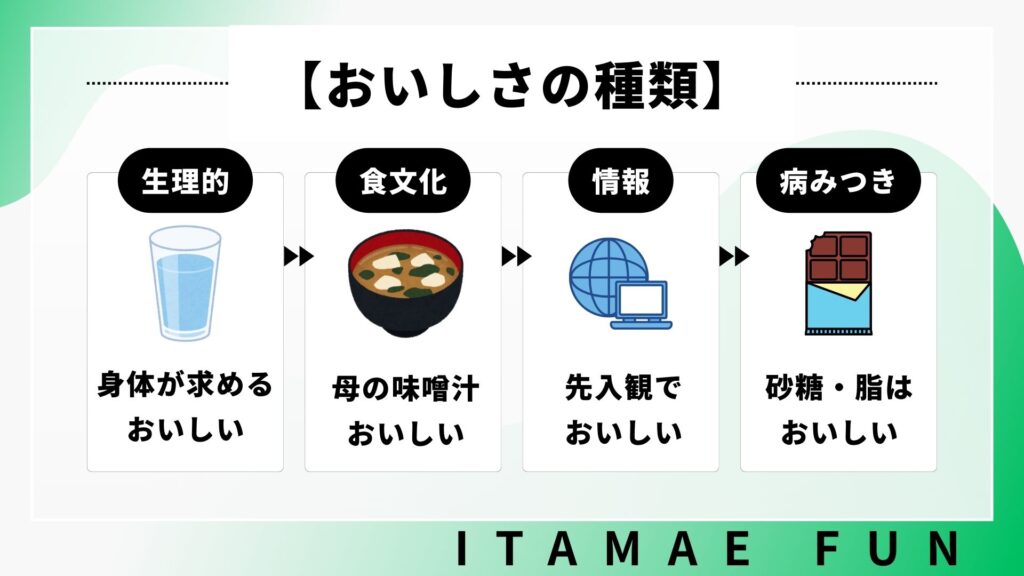

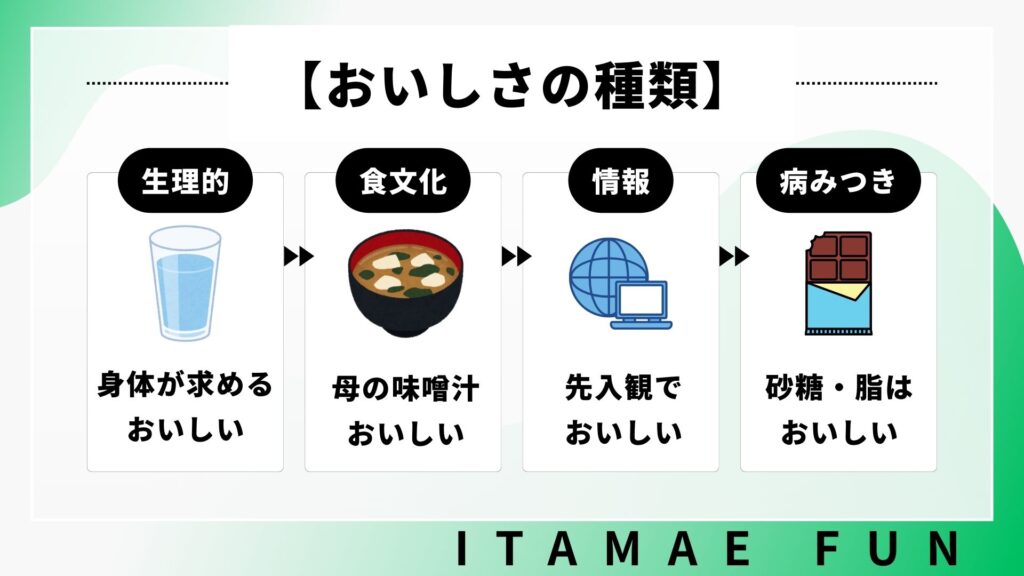

おいしさの種類

まずは、客観的かつ科学的に分類された「おいしい」の種類について確認しておきます

「おいしさを科学する」食品科学者:伏木 亨(ふしき とおる)氏が提案する内容を参考にしました。

1. 生理的なおいしさ

体が自然に求める塩分や水分、エネルギー源となる糖分など。

極端に喉が渇いたときの水、空腹時に食べるごはんなど、身体的な欲求が強く関わる味覚です。

2. 食文化的なおいしさ

幼い頃から親しんできた味、地域・家庭ごとの味付け。

たとえば「おふくろの味」や、郷土料理に安心感や懐かしさを感じるのはこのタイプです。

3. 情報的なおいしさ

「高級な食材」「話題の店」「有名シェフが作った」など、情報によって感じるおいしさ。

それらの先入観が味覚に影響を与えることも少なくありません。

4. 病みつきになるおいしさ

砂糖や脂質、出汁など、脳に快感を与える成分による“やみつき系”。

ファストフードやスナック菓子、旨味の強い料理のように、繰り返し求めたくなる中毒性のある味わいです。

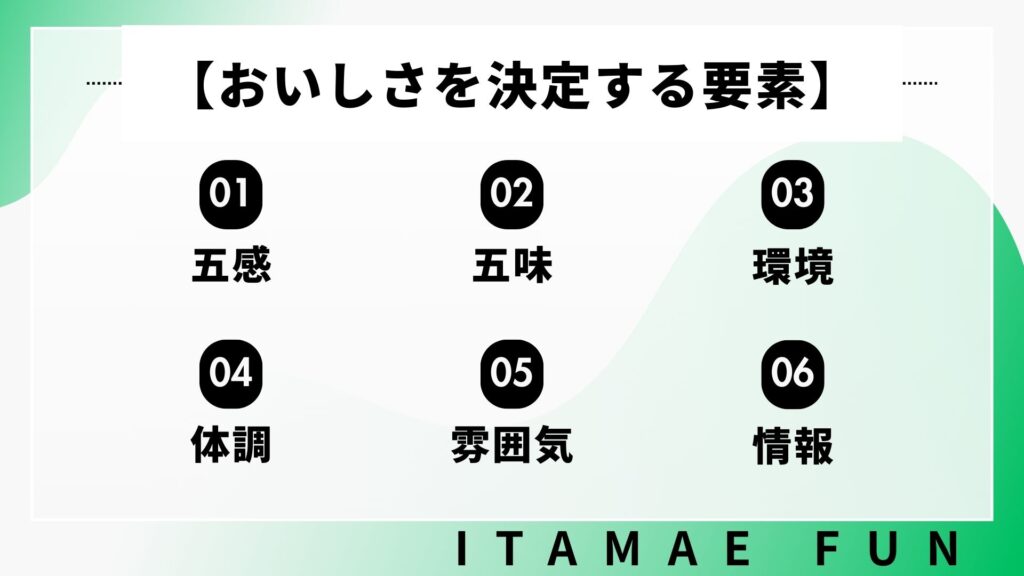

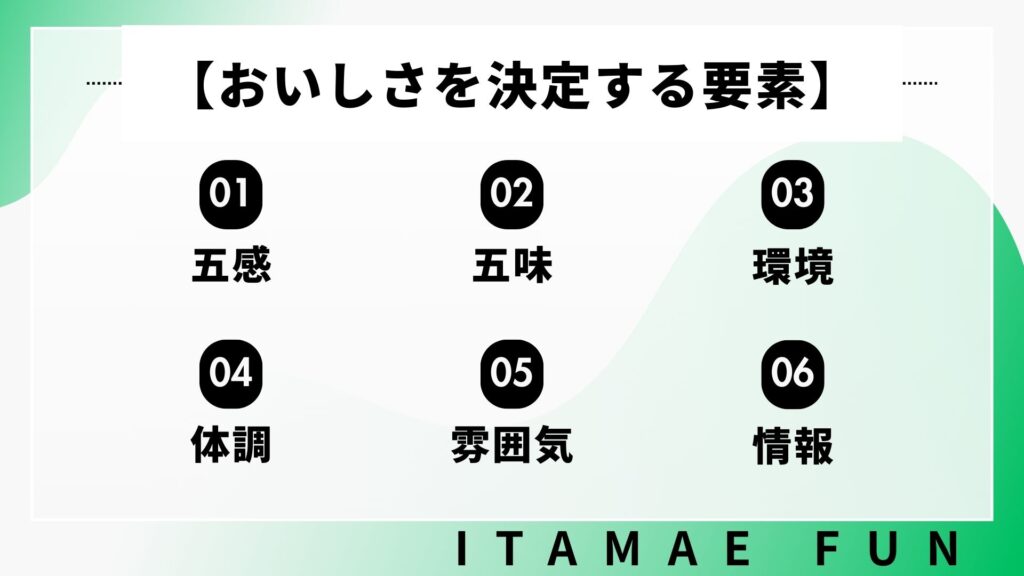

おいしさを決定する要素

味覚は非常に主観的で、人それぞれの育った環境や文化、さらには体調や気分までもが関係します。

辞書によれば「味がよくてうまいこと」ですが、それでは漠然としすぎています。

実際の「おいしさ」は、単一の要素で決まるものではありません。

素材そのものの味わいや香り、調味料のバランス、心地よい食感——それらが五感を通して複雑に絡み合い、私たちの脳に「おいしい」と総合的に判断させているのです。

ここでは、そんな“おいしさを構成する要素”を、より具体的に分解して見ていきましょう。

【要素①:五感】見た目・香り・音・食感、すべてで味わう

料理を「おいしい」と感じるとき、舌で感じる味覚だけではなく、五感すべてが影響しています。

目で見て、香りを感じ、咀嚼音や歯ごたえ、温度など、あらゆる情報から「味」を判断しています。

視覚:見た目は味の一部

「見た目が八割」と言われるほど、視覚は味の印象に大きな影響を与えます。

美しい盛り付けや彩りは料理への期待値を高め、「おいしそう」と思わせる力があります。

たとえば、チョコレートの形を丸くするだけで甘く感じたり、色を変えるだけで味が変わった、と錯覚する実験結果もあります。

また、暗闇で食事をすると摂取量が減ることもわかっており、見た目は味に影響を与える情報だといえるでしょう。

嗅覚:香りは食欲をそそる

香りは、料理の第一印象を決め、食欲を刺激する大切な要素です。

匂いを認識する嗅覚受容体は400種類あるといわれ、その組み合わせによって細かく分析できるとされています。

特に、食べ物を口に含んでから鼻に抜ける匂い、「風味」は味の判断に大きなインパクトを与えます。

食品への香料の添加で、印象は大きく変わるほど香りと味覚は密接に結びついています。

聴覚:音が「おいしい」を演出する

フライパンで焼く「ジュー」、揚げ物の「パチパチ」などの音は、臨場感を高める演出効果があります。

あるいは、咀嚼音も心地よさや不快感の原因と成り得ます。また、咀嚼音を加工することで、味の印象が変わるという研究もあり、「音」もまた料理の一部といえるのです。

触覚:食感や温度も味の一要素

舌に触れる舌触り、噛んだときの歯ごたえ、口の中に広がる温度感——これらの食感や料理の温度も、味の感じ方に大きく作用します。

目を隠し、耳をふさいで、鼻をつまんで……味覚以外を遮断しても「真の味」がわかるわけではありません。

むしろ、それは情報が欠けた状態の不安な味であり、本来の「おいしさ」とは言えないのです。

人は記憶のなかで、見た目・香り・音・食感をすべて含めて「おいしさ」を感じ、期待しながら料理を味わっています。

五感すべてで味わうことこそが、料理を本当に「おいしい」と感じるための鍵なのです。

【要素②:五味】甘味・酸味・塩味・苦味・旨味のバランスと設計図

料理の味は、基本となる五味のバランスによって成り立っています。これらは単独で作用するだけでなく、組み合わせることで料理に深みや奥行きを与えます。

- 甘味:安心感や幸福感をもたらす、心をほどく味

- 酸味:さわやかさや鮮度を感じさせる、引き締めの要素

- 塩味:全体の味をまとめ、うま味を引き立てる中核

- 苦味:アクセントや余韻を加え、大人の味わいを演出

- 旨味:出汁や発酵に含まれ、日本料理の土台となる味

これらの味覚は、舌の「味蕾(みらい)」という器官で感知され、脳へと伝わります。かつては「甘味は舌の先端、苦味は舌の奥」といった味覚地図が信じられていましたが、現在ではその説は否定され、どの味も舌全体で感じられることがわかっています。

最近では「脂味」が第6の味覚として注目されており、今後さらに味の分類が広がる可能性もあります。

また、「辛味」は味覚ではなく触覚の刺激に分類され、たとえば唐辛子のカプサイシンは43度以上の熱として脳が認識する仕組みです。

【要素③:環境・文化】おいしいを育む味覚のベース

「おいしい」と感じる基準は、環境や文化的背景によって大きく変わります。

たとえば、幼い頃から食べ慣れた味噌汁や煮物は“おふくろの味”として多くの人にとっておいしさの基準となり、記憶と結びついています。

また、地域ごとの味付けや食材の使い方、宗教・気候・風習なども、おいらたちの食文化に影響を与えています。

【要素④:コンディション】体調や空腹が左右する「おいしさ」

「おいしい」と感じるかどうかは、そのときの体調や空腹度にも大きく左右されます。

たとえば、風邪をひくと味がわからなくなったり、空腹時に何でもおいしく感じることがあります。おいらたちの味覚は、体の状態に敏感に反応しているのです。

また、年齢や性別、ホルモンバランスによっても、味の感じ方や好みは変わります。

【要素⑤:人と雰囲気】誰とどこで食べるか?おいしさの記憶

料理の「おいしさ」は、誰と、どこで食べるかによっても大きく変わります。

気の合う仲間や家族と囲む食卓は、それだけで料理の満足感を高めてくれます。

また、特別なお店や、思い出に残る場所での食事は、味以上にその体験そのものが心に残るものです。

「おいしさ」とは、味覚だけでなく、空気・人・記憶が溶け合って生まれる感情の一部ともいえるでしょう。

【要素⑥:情報】“おいしさ”は先入観で変化する

「この料理は特別で、とてもおいしい」と聞いて食べるのと、「まずいらしいよ」と聞かされて食べるのとでは、同じ料理でも感じ方が変わる。そのような経験はなくとも、想像に難くないでしょう。

事前に得た情報やイメージは、おいしさにも大きな影響を与えます。

高価であること、希少であること、有名ブランドであることなどは、それだけで「おいしさ」の期待値を押し上げます。

また、食材や料理に関する知識があることで“価値”を感じやすくなる一方、その知識が強い先入観となり、味の感じ方を制限してしまうこともあります。

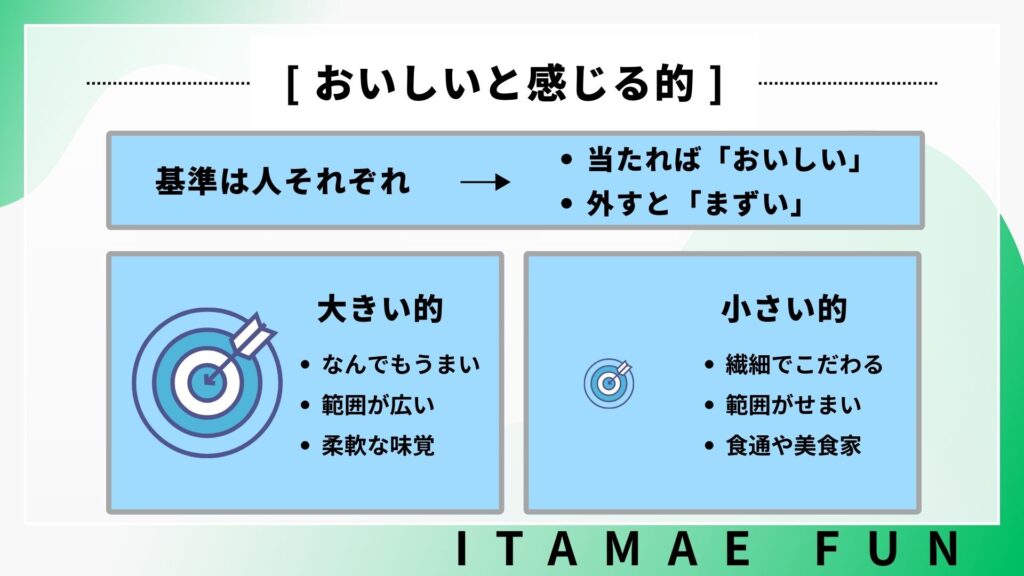

おいしさの範囲|「的を得た料理」とは何か?

ここからは少し主観的な視点で考えてみましょう。

人にはそれぞれ異なる「おいしいの基準」があり、「おいしいと感じる味覚の的」を持っています。

同じような環境で育った人は、好みも似る傾向にありますが、兄弟姉妹でさえ好き嫌いは分かれるもの。

育った家庭や地域、文化が違えば、「おいしい」の基準が異なるのは当然です。

その人にとって「おいしい」と感じる味とは、味覚の的を射抜く料理。逆に、的から外れた味は「まずい」と感じてしまうのです。

的の大きさ —— 受け入れられる味の幅

味覚の“的”は、人によって大きさが異なります。

多くの味を受け入れられる人は「的が大きい」タイプ。反対に、繊細でこだわりのある人は「的が小さい」とも言えるでしょう。

大きな的の持ち主は多様な味を楽しめる“食の柔軟派”。小さな的の持ち主は、一点の味を追求する“食通”や“美食家”ともいえます。

的までの距離と向き —— 好みに届く難しさ

味覚の“的”は、人によって距離と向きも違うのです。

さらに複雑なのは、“的”までの距離や向きです。

目の前にあるとは限らず、遠く離れていたり、こちらを向いていなかったり。中には上を向いていたり、背を向けている“的”もあるかもしれません。

その上で、的を狙い矢を放たなければなりません。

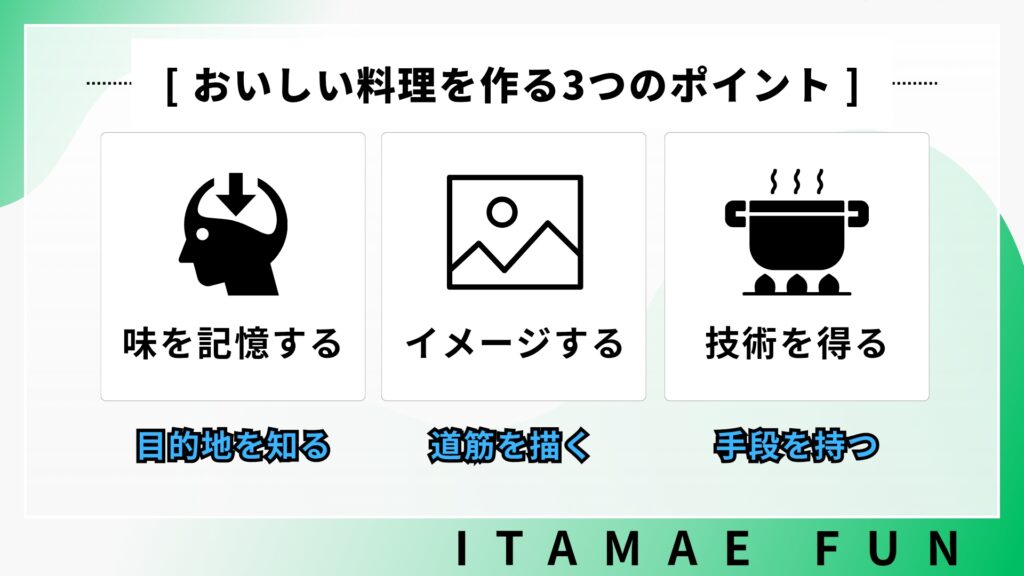

【おいしさの再現】的を射抜く料理をつくる3つの視点

多様な価値観が混在する今の時代、飲食店がすべてのお客様から「おいしい!」と100点満点の評価を得るのは、現実的ではありません。

国籍も文化も好みも異なる中で、誰にとっても完璧な料理を目指すのは、現場を知らない理想論にすぎないのです。

それでも、料理人が目指すべきは「的を射抜く料理」。自分たちが信じる“おいしい”を形にし、それに共感してもらえる人へ届けることです。

※「自分」:店の方針を決めるオーナーや会社、料理長などを指す

おいしい料理を安定して再現するための3つのポイントは以下の通りです。

- 味を記憶すること

- イメージできること

- 技術と知識があること

「おいしさの再現」とは、勘や感覚に頼るものではなく、意図して狙い、的を射抜く行為なのです。

ポイント①【味を記憶する】〜“目的地”を知る〜

おいしい料理を再現するには、まず「どこを目指すのか」を明確に知らなければなりません。

つまり、自分の中に“おいしい”の基準となる味を記憶しておく必要があります。

全く知らない味をゼロから作るのは、地図もコンパスもなしに旅に出るようなもの。

世間で評価されている料理、口コミの高い店やロングセラーの商品、高級店の味、手間暇をかけた一皿などは、「一般的なおいしさ」の参考になります。

特に料理人であれば、自分が目指す方向性の料理は、できる限り体験しておくべきです。

五感で感じ取った味の印象やバランスを身体で覚え、再現可能な状態にしておくこと。それがブレない料理の土台になります。

ポイント②【イメージできる】〜“道筋”を描く〜

目的地がわかったら、そこにたどり着くための道のりを描くことが必要です。

すなわち、「料理の工程と完成」を具体的にイメージできるかどうか。

必要な材料と調理器具、下ごしらえの手順、包丁の入れ方、適切な調理方法などを具体的に思い描けるかが、完成度を左右します。

さらに、盛り付けたときのビジュアルや食感、温度、香り、そして味の余韻までを細かくイメージできること。

その精度が高ければ高いほど、「狙った味」に近づけることができるのです。

ポイント③【技術と知識が必要】〜“手段”を持つ〜

ゴールとルートが見えても、それを実現させる手段がなければ、料理は完成しません。

味の記憶と明確なイメージを“現実”に落とし込むためには、確かな技術と知識が必要です。

たとえば、正確な六方むきの里芋、極薄のフグのお造り、絶妙な火入れのローストビーフ、とろける滑らかな茶碗蒸し……。

食べれば完成形のイメージは掴めますが、イメージだけで再現するには至りません。

素材を見極める目、加熱・冷却の加減とタイミング、調味の理論など。長い経験と反復することで身に付けた、高い技術と深い知識が求められます。

感覚だけに頼らず、意図を形にできる「技術と知識」があってこそ、“おいしい”は確実に再現されるのです。

相手に合わせた料理を作る【好みを反映させる】

通常の飲食店では、不特定多数のお客様に向けて料理を提供するため、「自分が美味しいと信じる料理」を軸に仕上げるのが正解です。

しかし、実は、もうひとつ正解があります。それは、「相手の好みに合わせた料理」です。

たとえば、家庭での食事、親しい人へ振る舞う料理。あるいは、お客様としっかりコミュニケーションが取れるスタイルの飲食店や、アンケートの結果を反映させるパターンなどがあります。

これは、基本の応用であり、弓道にたとえるなら“裏技”のようなもの。

場合によっては「味覚の的」を狙いやすい向きに調整したり、立ち位置を変えたり、的に近寄ることも可能となります。

そして、そのために必要不可欠なのが「言語化」です。

お客様の「好みの味」を言葉でとらえる

どんな料理を、どんな味に仕上げるのか――。

それがはっきりしていなければ、料理はブレてしまいます。

相手の求める味をきちんと把握していないまま調理を始めることは、目的地のわからない旅に出るようなものです。

しかし、味は実物がないと共有しづらく、写真や動画でも限界があります。

そのため、相手の「頭の中にある味」を再現するには、自分でもイメージできるように言語化する必要があります。

しかも、誰もが「味を正確に表現できる訳では無い」ことを認識し、相手との会話の中で、味を具体的な言葉で引き出さらなくてはなりません。

好きな味、苦手な食材、好みの食感や香り――。

気候、体調、おふくろの味――。

それが、相手の「味覚の的」を正確に射抜くための、第一歩なのです。

聞き出した「味覚の的」を射抜くために

「相手の頭の中の味」を言葉で理解できたら、調理工程と完成のイメージしてください。

その後は、すでに「おいしい料理を再現するための3つのポイント」で述べたように、経験に裏打ちされたスキルが土台となります。

言葉で引き出した味を料理として再現するには、明確なイメージと、イメージを形にする技術・知識が欠かせません。

相手の「味覚の的」を見極め、狙いを定めて射抜くための感性と工夫、そして想像力が求められるのです。

未知の味、新しい料理を生み出すには

料理人にとって、「食べたことのないものを作る」というのは、非常に難しいことです。

それでも挑むなら、必要なのは幅広い食の経験と記憶。

未知の味とは、ゼロから生まれるのではなく、記憶の中にある「既知の味」を組み合わせて作られていきます。

実際、長い歴史の中で培われた料理は、調理法・味付け・食感と、あらゆる要素がすでに試されてきたともいえるでしょう。

それでもなお、食べる人に感動を与える新しい料理を生み出せるとすれば――

それは、積み重ねた経験、磨いてきた技術、そして幾度もの試行錯誤の末にようやく辿り着くものです。

そう考えると、今ある定番料理を生み出した先人たちの偉大さに、自然と頭が下がります。

まとめ|「おいしい」とは、的を射抜く料理

結論として――

「おいしいとは、それぞれの味覚の的を射抜いた料理。味覚だけでなく、五感や感情、記憶までも含む、心が総動員された“体験”そのもの」

といえます。

もっと簡単に表現するならば、「口に入れた瞬間、笑顔になるもの」です。

一方で、「おいしい」を構成する要素は複雑であるため、誰にとっても「おいしい」と感じる料理など存在しません。

それでも、料理人が目指すのは「味覚の的を射抜く料理」を作ること。

- 自分自身の味覚を育て「おいしいもの」を知ること

- 自分の「味覚の的」を正確に射抜く技術と知識を得ること

- 相手の「味覚の的」を言語化できること

たとえ世界に一人だけの「おいしい」だったとしても、それを意図して届けられる料理人は、カッコいいと思いませんか?