3年目 あい

3年目 あい先輩、この“菊花蕪(きっかかぶ)の煮物”って、どうやって作るんですか? 包丁の入れ方が細かすぎて……全然うまくできません。

秋らしい素敵な煮物だよな。

菊花蕪は見た目だけじゃなく、煮上がりの柔らかさと、出汁の含ませ方も大事だ。でも飾りは包丁ではなく、彫刻刀を使うんだよ。

なるほど……。

彫刻刀で彫って、形を作っていくんですね。ただでさえ蕪は煮崩れしやすくて、炊くのが難しいのに。

うまく炊き上げるコツも教えて下さい。

そうだね。“美しい菊模様”と“柔らかい火入れ”のバランスが腕の見せどころだ。今日は、料亭でも通用する“美しく咲く菊花蕪の煮物”をしっかり教えてるよ。

菊花蕪の煮物は、和食の中でも特に繊細な包丁仕事と火加減が問われる一品です。

秋冬の献立では、蕪の甘みと上品な出汁が調和し、見る者の目を楽しませる煮物としても重宝されます。

しかし、花のように美しく仕上げるには、

- 均一に丸く剥きこむ包丁

- メリハリを付けた彫り込み

- 下茹でしっかり戻す

- 煮崩れを防ぐ火加減

本記事では、プロの板前の視点で、菊花蕪の基本から盛り付け例までを丁寧に解説します。

見た目の美しさと、口に含んだときのやさしい旨味――その両立を目指す職人必見の内容です。

菊花蕪(きっかかぶ)とは

冬を彩る和の煮物

菊花蕪(きっかかぶ)は、蕪を丸く剥き、細かく彫りを入れて菊の花のように仕立てる和食の飾り煮です。

美しい見た目に加え、出汁をたっぷり含ませて柔らかく仕上げることで、冬の会席や椀物に季節感を添えます。

一見シンプルな煮物ですが、成形には高度な包丁技術が求められます。

花弁の細かさ、角度、方向――それぞれの違いが仕上がりの印象を大きく左右し、職人の繊細な感覚が試される一品です。

料理人にとっては「見せ場」であり、和食の美意識を象徴する伝統技法でもあります。

蕪の旬と特徴

蕪の旬は晩秋から冬。寒さにあたることで甘みが増し、煮物として出汁を生かす調理法に最適です。

蕪は「七草」のひとつであるスズナ(蕪の古名)としても知られ、古くから日本人の食文化に根付いてきました。

品種や産地も多く、特に京都の聖護院かぶらは大ぶりで肉質が緻密。料亭では上品な煮物や白味噌仕立てに用いられます。

また、赤い蕪もあり、漬物やサラダなど、加熱せずに色を生かす料理に向きます。

国内の主な産地は千葉県・埼玉県。いずれも出荷量が多く、関東の市場を中心に安定して流通しています。

冬の献立に欠かせない根菜として、味・彩り・季節感の三拍子がそろう食材です。

菊花蕪の成形

蕪の十方剥き

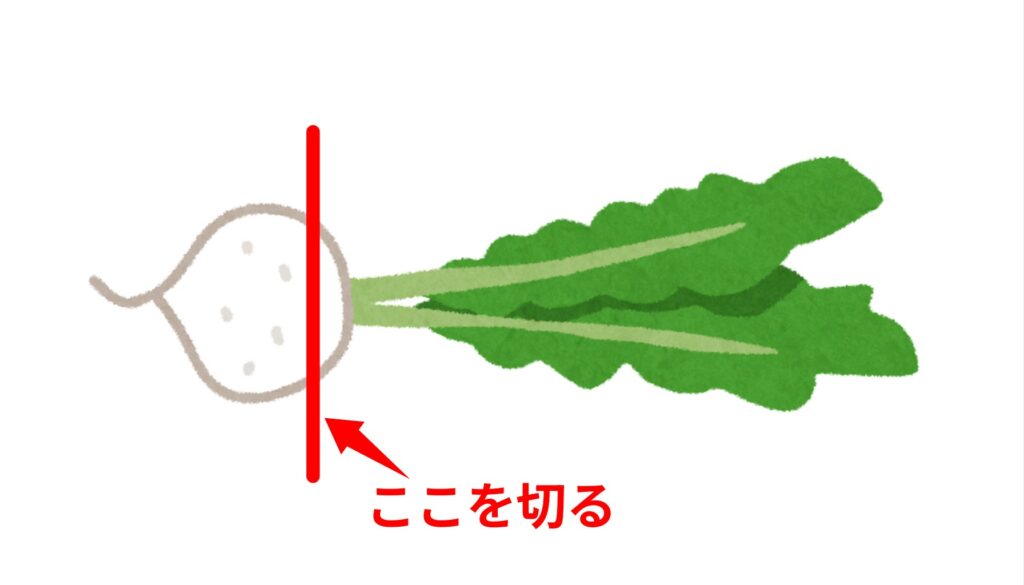

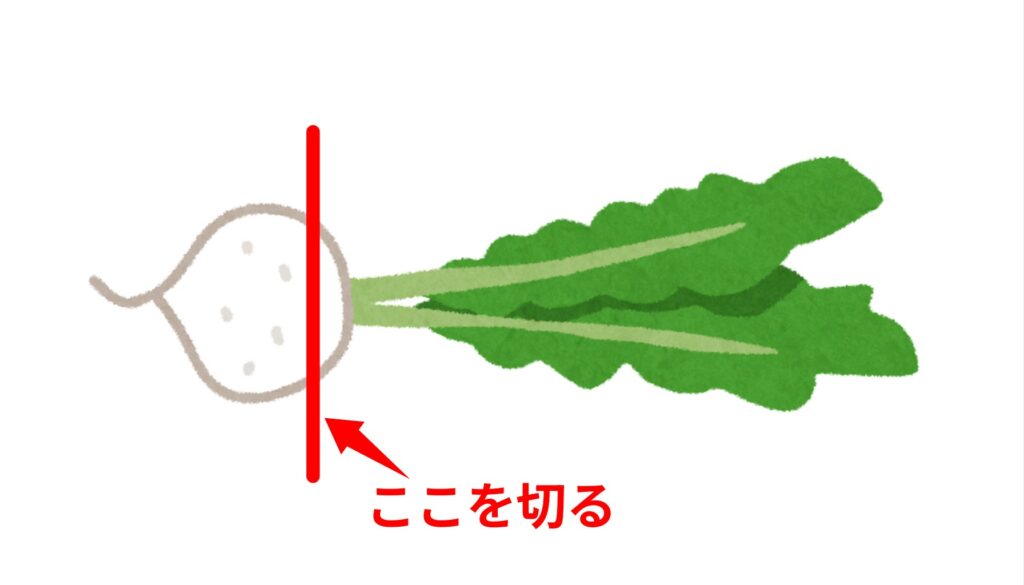

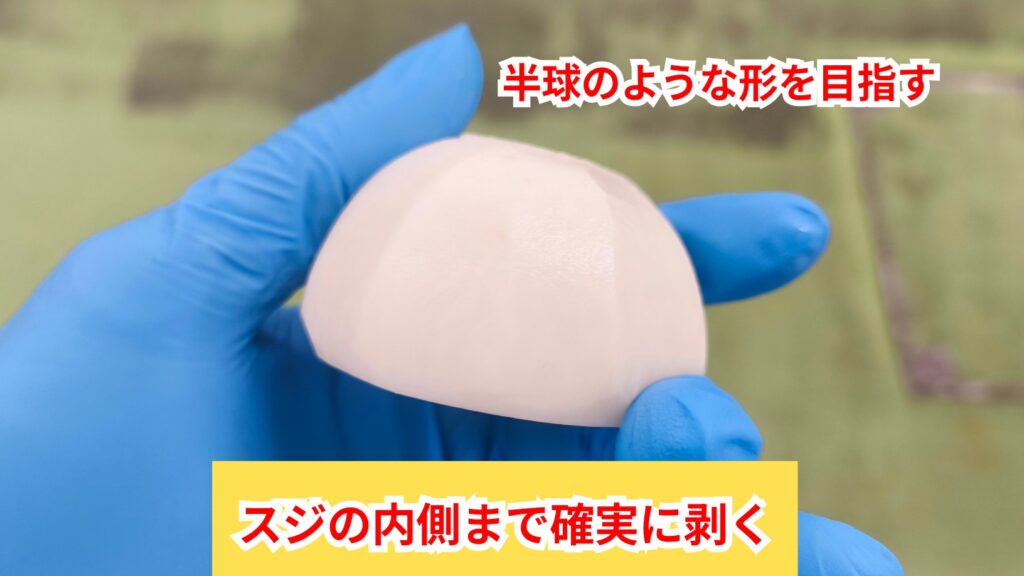

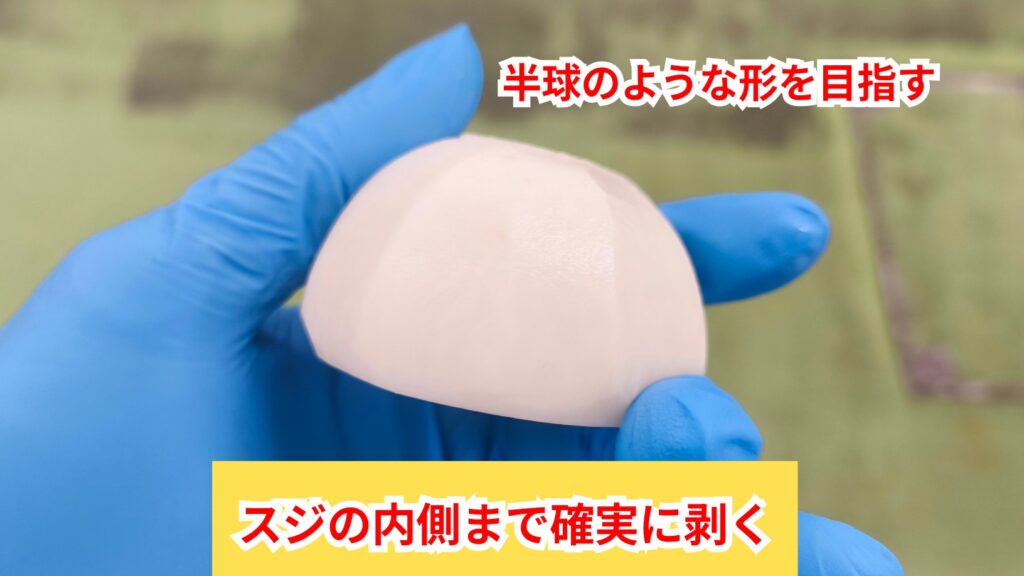

葉の部分をしっかり切り落とし、皮の内側のスジがしっかり見えるようにします。

この平らな面が底となります。

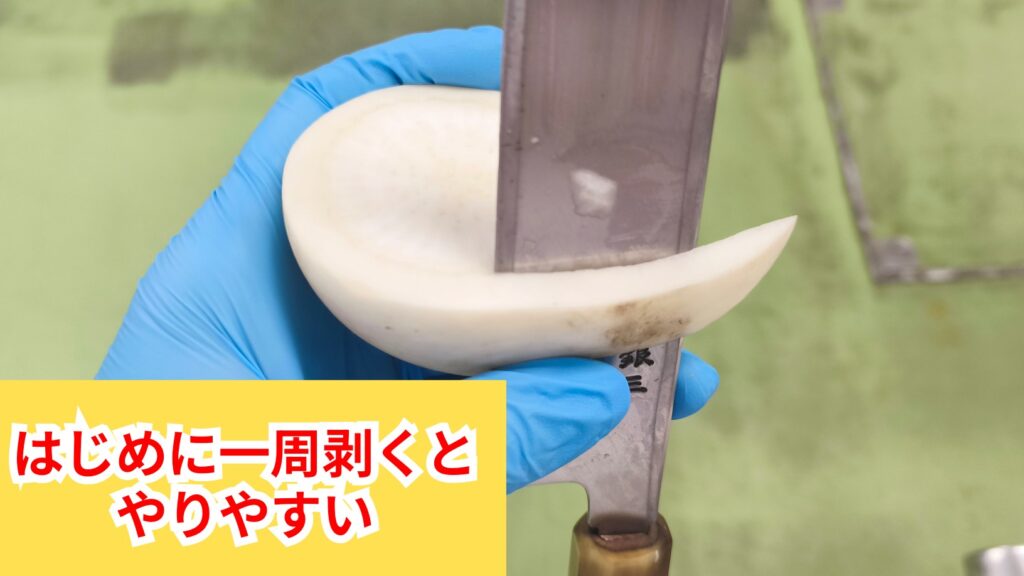

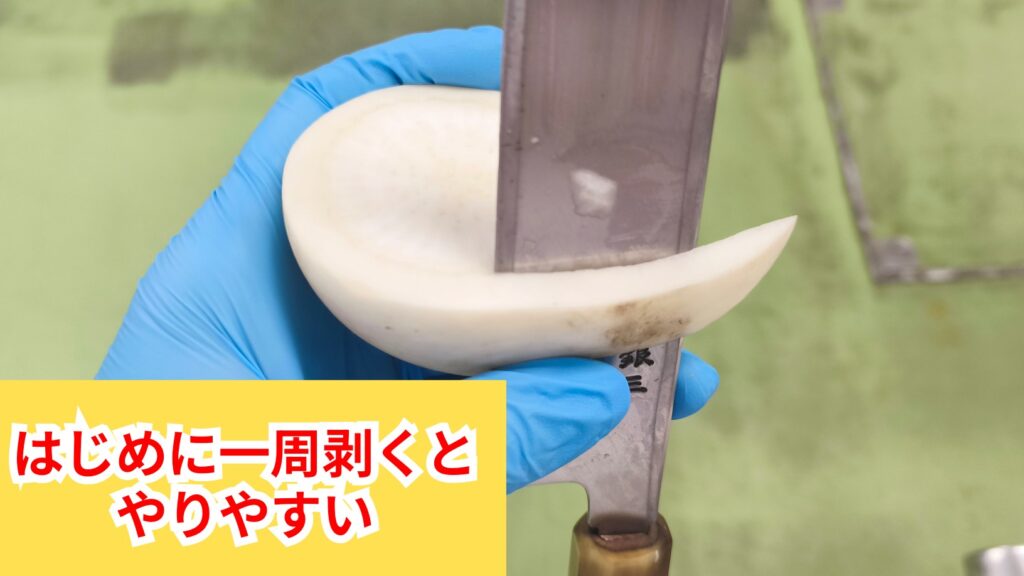

底を上にしたまま、皮を一周剥く。

スジの内側まで分厚く剥く。

スジは残ると炊いても柔らかくなりません。

この後、丸く仕上げるためにできる限り幅を狭めに剥いて下さい。

六方剥きの要領で、底面から天面に向かって剥いて下さい。10〜12回ほどで一周剥くようなイメージです。

幅が広いほど角が鋭角になり、丸くするのに手間がかかります。

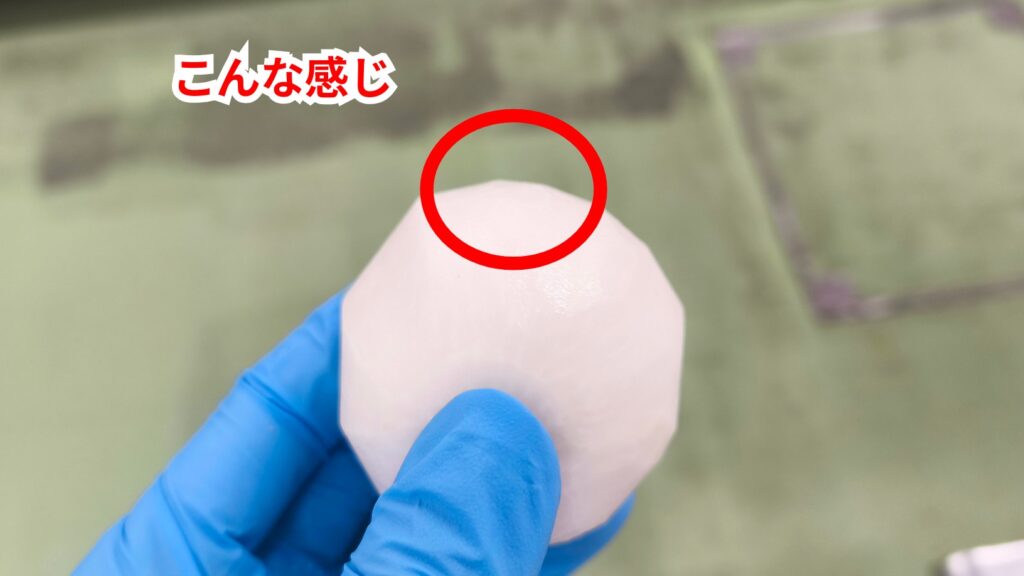

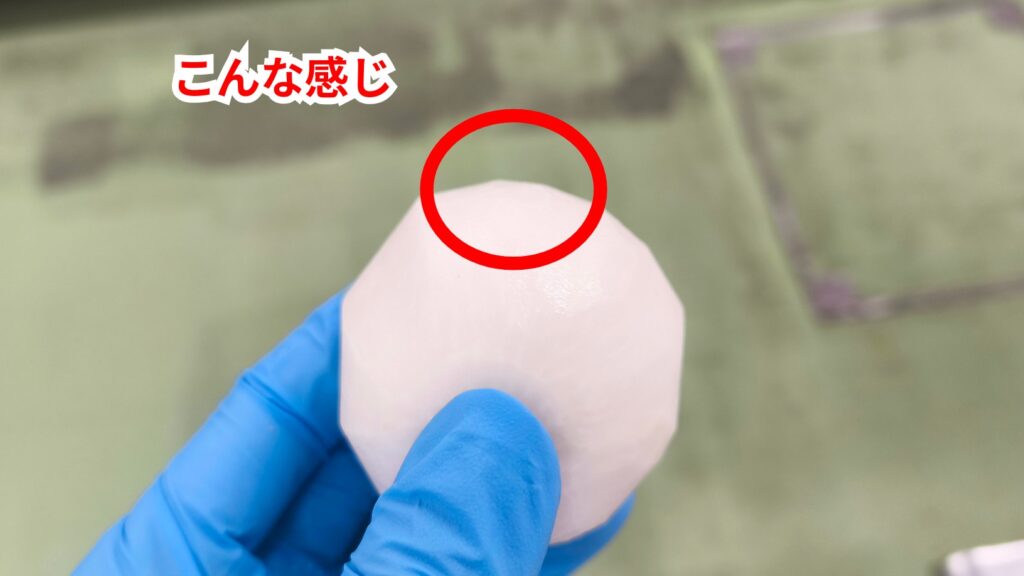

蕪の角を包丁で削り取るように。

角がなくなり、丸みを帯びました。

なるべく丸い方が美しいですが、手間対効果やこの後彫ることを考えれば多少の凸凹は問題ありません。

蕪に菊の花弁を彫る

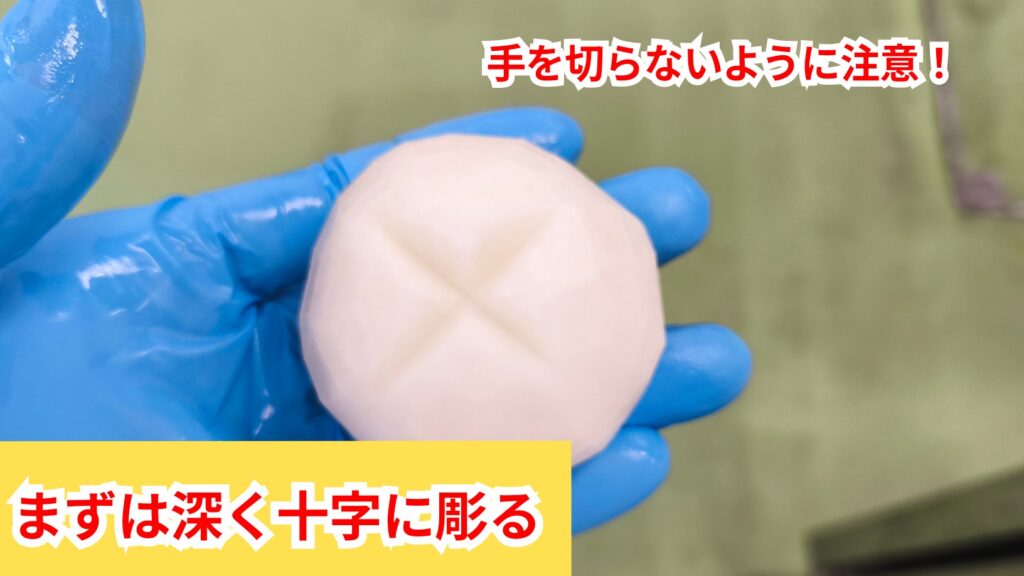

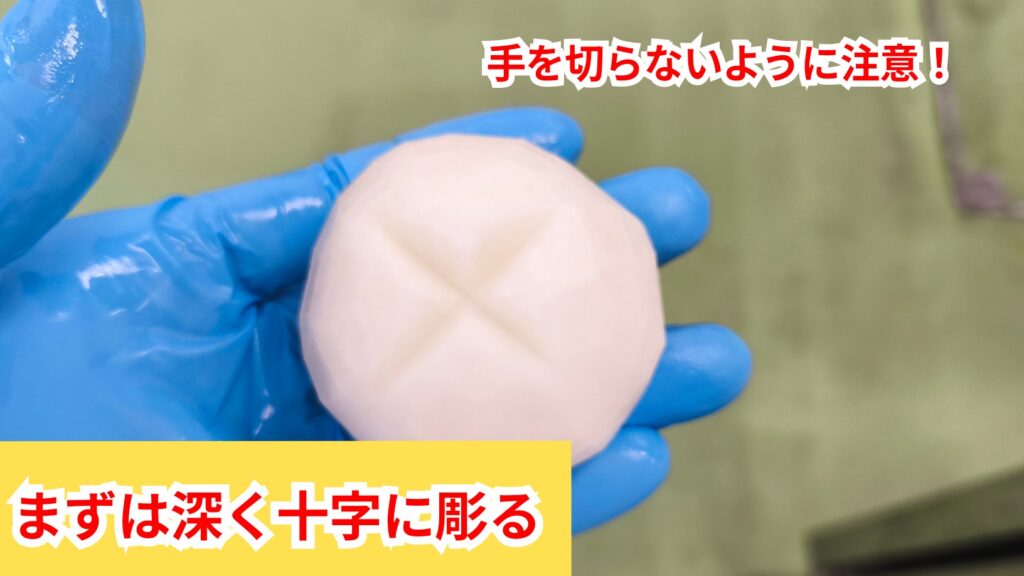

彫刻刀の三角刀で「十字」に彫ります。

野菜に彫りをいれる際は、深めに彫ることを意識します。メリハリを付けはっきりと線が見えるように。

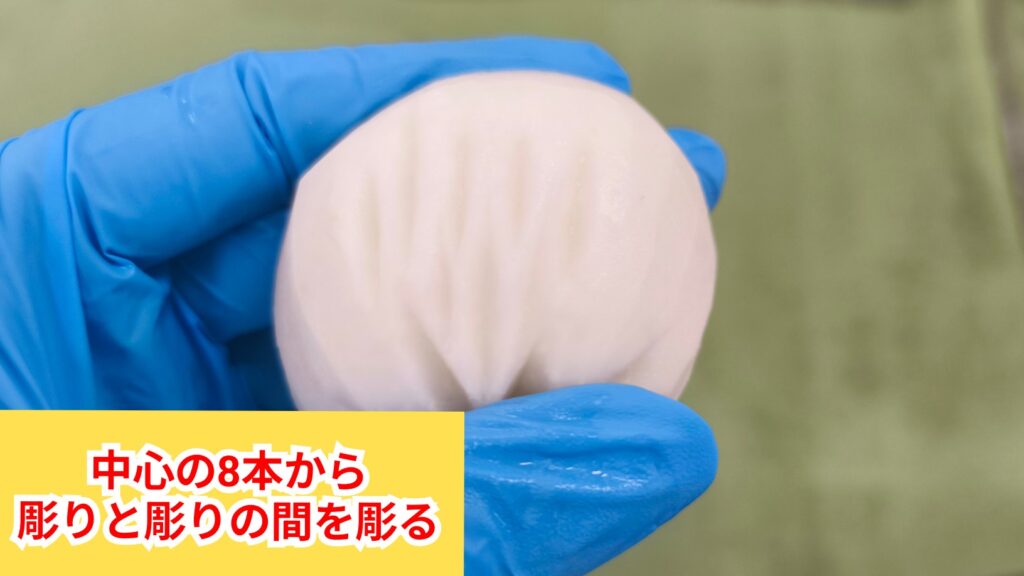

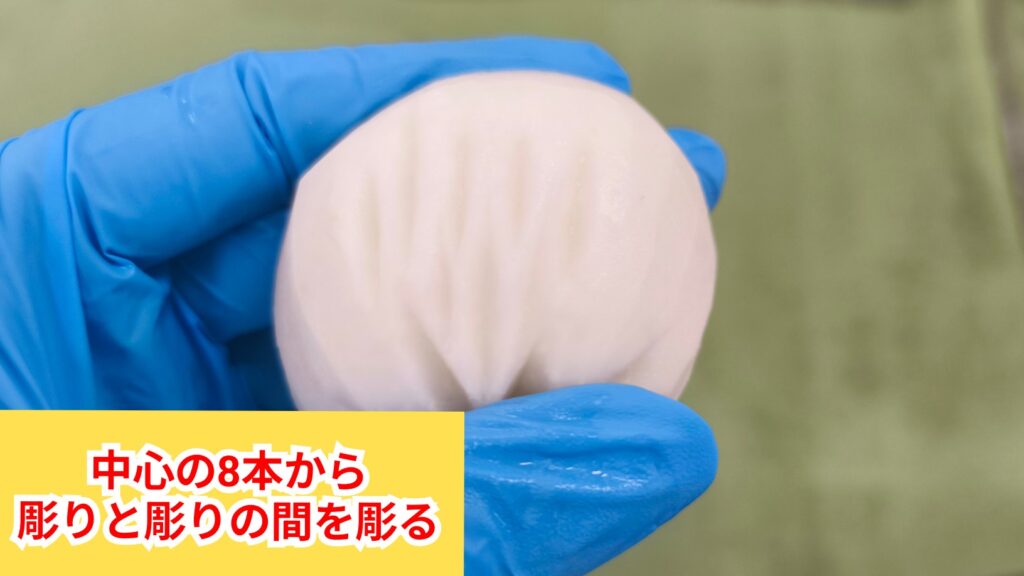

十字線のそれぞれの間を彫り、「米字」にします。

以降は、線と線の間を目指して彫ります。

中心の8本の線が1番太くなるようにすると、仕上がりがキレイに見えます。

全体が彫れたら、底の中心をくり抜きます。

ここまでできたら、米の研ぎ汁を用いて下茹でをして下さい。

くり抜き部分に射込み、炊く

米の研ぎ汁でしっかりと柔らかく戻し、流水で充分にさらして糠のにおいとアクを落とします。

今回はカニ真薯を中に射込み、炊いていきます。

たくさんやればやるほど、早くキレイに仕上げることができます。

出汁をたっぷりと注ぎ、じっくりと味を含ませます。

調味料は「さしすせそ」の順に。

- 砂糖

- 酒

- 塩

- 薄口醤油

- みりん

決してボコボコ煮たりせず、火加減は調整して下さい。

クッキングペーパーに包んだ鰹節で追い鰹をして、さらに炊きます。

【盛り付け例】菊花蕪の煮物

- カニ真薯射込み 菊花蕪

- 紅葉人参

- 蕪の葉

- 銀餡

- 山葵

【まとめ】菊花蕪の煮物

先輩、菊花蕪って、こんなに手間がかかるんですね……。彫り込みの数、途中でわからなくなっちゃいました。

おいらも、数は数えてないなぁ。でも、等間隔で細かいほどキレイに見えるものだ。

やっぱり数をこなさないと、なかなか上手くできないよー

晩秋の時期には定番の料理だから、嫌でも上手くなるさ!

菊花蕪は、見た目の華やかさとだしの香りを両立させる、まさに日本料理の“心”を映す一品です。

繊細な包丁目、温度管理、だしの引き方――そのどれかひとつでも欠けると、上品な味わいは生まれません。

しかし、時間をかけて丁寧に仕上げた菊花蕪は、見た目にも華やかで、お客様の心をほっと和ませ、冬の献立にぬくもりを添えます。

技術だけでなく、「食べる人を思う気持ち」を込めることが、最も大切な調味料なのです。

パプリカ先輩

板前一筋23年

東京都ふぐ免許保有

料亭、ミシュラン店、会員制クラブ勤務