新人の板前

新人の板前先輩の作るニシンナス、とても美味しいですね!どうやって作るんですか?

ニシンナスはシンプルな料理だけど、美味しく作るには丁寧な下処理が欠かせないんだ。味はもちろんだけど、見た目の美しさにこだわることがポイントだよ。

なるほど!ぜひコツや作り方を教えてください!

OK!じゃあ、『本格的な料理屋のニシンナス』の作り方を紹介するよ。

ニシンナスは、干したニシンである『身欠きニシン』をじっくり戻して炊いて旨味を引き出し、色鮮やかなナスとともに味わう料理です。

豊かな海の香りのニシンと、そのニシンの旨味をたっぷり含んだナスは、相性抜群でご飯にもお酒にもよく合います。

この記事では、失敗しないニシンナスの基本レシピと、美味しく作るためのコツを詳しく解説します。

- なぜ、米の研ぎ汁を使うのか?

- どうやってナスの色を鮮やかに保つのか?

面倒に思える手順には、それぞれ理にかなった理由があります。料理は科学。理論を知り、適切な方法やタイミングを実践すれば、必ず結果に表れます。

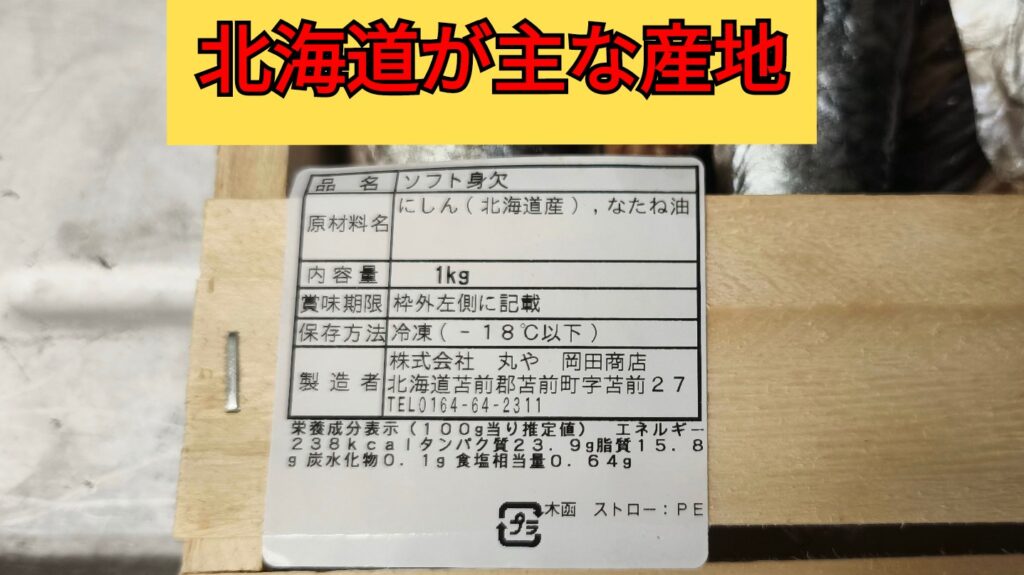

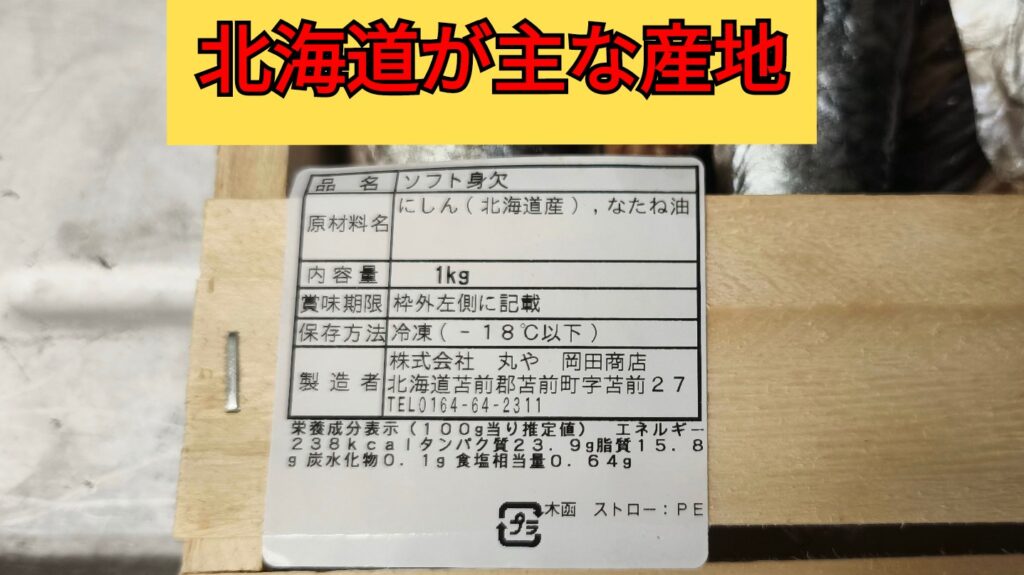

身欠きニシンとは?

まずは、馴染みがない方も多いと思うので、主役である『身欠きニシン』について解説します。

1. 概要

- 身欠きニシンは、ニシンを干物にした保存食。

- 保存性を高めるために、内臓や頭を取り除いて乾燥させたもの。

2. 歴史

- 江戸時代から北海道のニシン漁とともに発展。

- 北前船によって本州へ運ばれ、全国へ広がる。

- かつては庶民の食材だったが、現在では高級食材とされる。

3. 名称の由来

- 「身欠き」は、戻したニシンが筋ごとにほぐれやすいことに由来。

- 「磨きニシン」は誤表記。

4. 製造方法

伝統的な手法

- 手作業で内臓を除去。

- 縄で束ねて乾燥・熟成させる。

現代の手法

- 機械干しを導入。

- 三枚おろしにした後、再乾燥・熟成(約1ヶ月)。

5. 利用法

- 煮物・甘露煮

- にしんそば(京都・北海道)

- 鰊漬け(北海道の発酵食品)

- 鰊の昆布巻き

6. 分類(乾燥度合いによる違い)

- ソフト・生干しと呼ばれる、少し水分が残る身欠きニシン。

- 上乾(じょうかん)・本干(ほんかん)と呼ばれる完全に乾燥された身欠きニシン。

| 項目 | ソフト 生干し | 上乾 本干 |

|---|---|---|

| 水分量 | 水分が 少し残る | 完全に乾燥 |

| 戻し方 | 戻す工程が 楽 | 手間と時間が かかる |

| 特徴 | 扱いやすい | 風味が凝縮 |

7. 戻し方

- 米の研ぎ汁に漬ける:たっぷりの研ぎ汁に一晩以上漬け、ニシンに水分を含ませる。

- 番茶で下煮(上乾):硬い上乾の身欠きニシンに必要。柔らかなソフト身欠きニシンには不要。

8. 米の研ぎ汁を使う理由

- 柔らかくする:昔の身欠きニシンは硬く、数日浸すこともあった。

- 臭み・渋みを取る:酸化した脂質(過酸化脂質)を除去。

- 酵素の働き:米ぬかに含まれる脂肪分解酵素(リパーゼ)が脂質を分解。

- 代替方法:米ぬかを水に溶かして使用することも可能。

9. 栄養

- DHA・EPA(不飽和脂肪酸)を豊富に含む。

- ビタミンA・B2・B6・D・Eが多く、栄養価が高い。

ケガをしないように!

【鰊茄子】ナスの仕込み

次に、ナスの下処理です。

- 新鮮で色鮮やかなナスを用いる。

- できる限り高温かつ、短時間で加熱する。

- 加熱後、急速に冷まして色止めする。

ナスを包丁する前に鍋で湯を沸かしておきます。

ヘタと先端を切り落とし、縦半分にします。さらに、皮目には、浅く鹿の子に飾り包丁を入れます。

一口サイズに切り、アクが回る前に茹でてしまいましょう。

すぐに茹でられない場合は、流水にさらすか、ミョウバン水に落としましょう。

【茹で湯】

- 水:5L

- 塩:50g(1%)

- ミョウバン:小さじ1(少々)

- 投入後、落としフタをして強火のまま2分

【高温かつ、短時間で加熱するために】

- 強火

- たっぷりのお湯

- 一度に多量のナスを茹でない

塩とミョウバンを入れた湯で茹でます。ナスは沸いた湯に一気に投入し、皮下になるように箸で返します。

クッキングシートを丸く切り

落としフタとして代用しています

今回は、落としフタをクッキングシートを用いています。普段使用している木製やステンレス製のものでもOKです。ただし、鍋の大きさに見合う落としフタを使用して下さい。

茹で時間の「2分」は目安ですが、大きさや品種によって調節して下さい。

茹で上がったら、すぐにザルですくい流水にさらします。

【すぐに流水でさらすのは?】

- 急速に冷まして色止めするため

- アク抜きするため

- 5分程度さらせばOK

ザルに上げ、清潔なタオルなどの上に並べてしっかり水気を切ります。

水気の切れたナスは、ニシンを炊いた地に冷たいまま漬けます。

今回の方法では、鮮やかなナスの色を優先しているため、一晩漬けることを前提としています。

当日使う場合は、以下の手順で味を染み込ませます。

- ニシンの地を沸かす

- 水気を切ったナスを入れる

- 優しく混ぜながら再沸騰させる

- 鍋ごと氷水で冷却する

ナスを温める時は、先に地だけを沸かしてからナスを温めて下さい。

また、より鮮やかな紫色に仕上げるには、ナスを素揚げする方が適しています。茹でるより高温短時間で仕上がり、ナスと油の相性も良いです。

しかし、今回はニシンから出る脂のみで、油分を控えよりヘルシーに食べやすく仕上げます。

【鰊茄子】ニシンの仕込み

さらに、身欠きニシンの仕込み手順を解説します。

- しっかり柔らかく戻してから

- 米ぬか、ウロコなどの掃除は丁寧に

- 蒸し煮で煮崩れさせない

身欠きニシンは解凍し、米の研ぎ汁に一晩以上漬け、しっかり戻します。

ソフトタイプであれば、研ぎ汁に漬けるだけで生ニシンのように柔らかく戻ります。

上乾タイプであれば、研ぎ汁に浸けた後に以下の手順でゆっくりと下茹でします。

- 鍋に水、番茶、ニシンを入れて火にかける

- 湧いたら火を弱める

- 20〜30分茹でて柔らかくする

- ゆっくり水にさらす

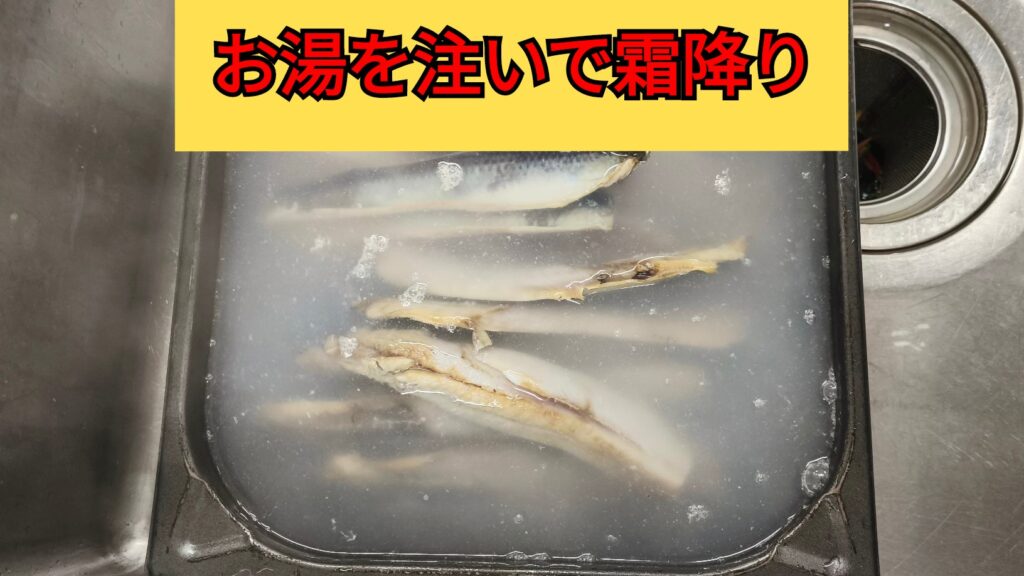

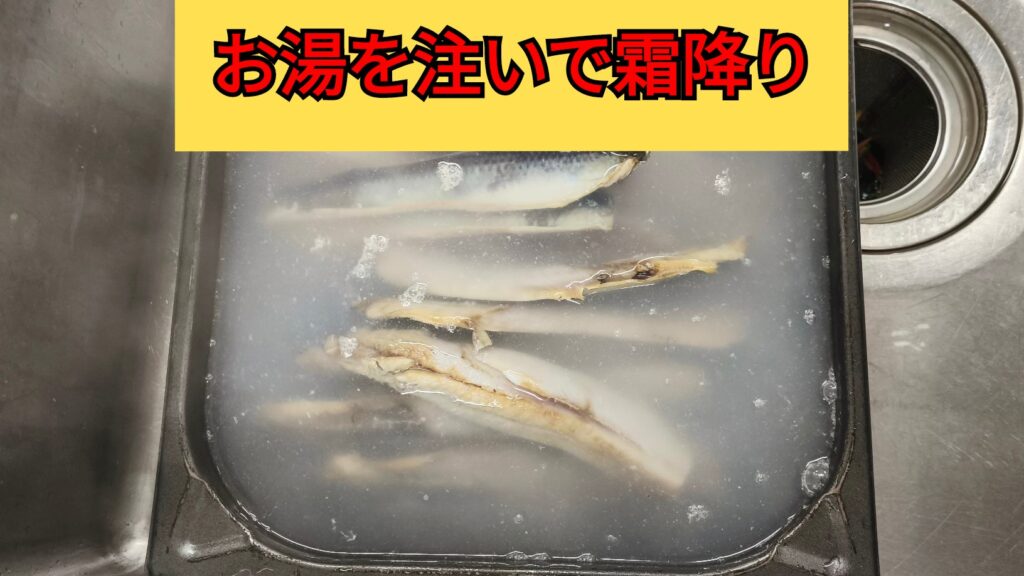

ソフトタイプは一度、お湯をかけて霜降りをします。

多くの場合、ヒレやウロコが残っています。米ぬかなどの汚れも一緒に丁寧に洗い流します。

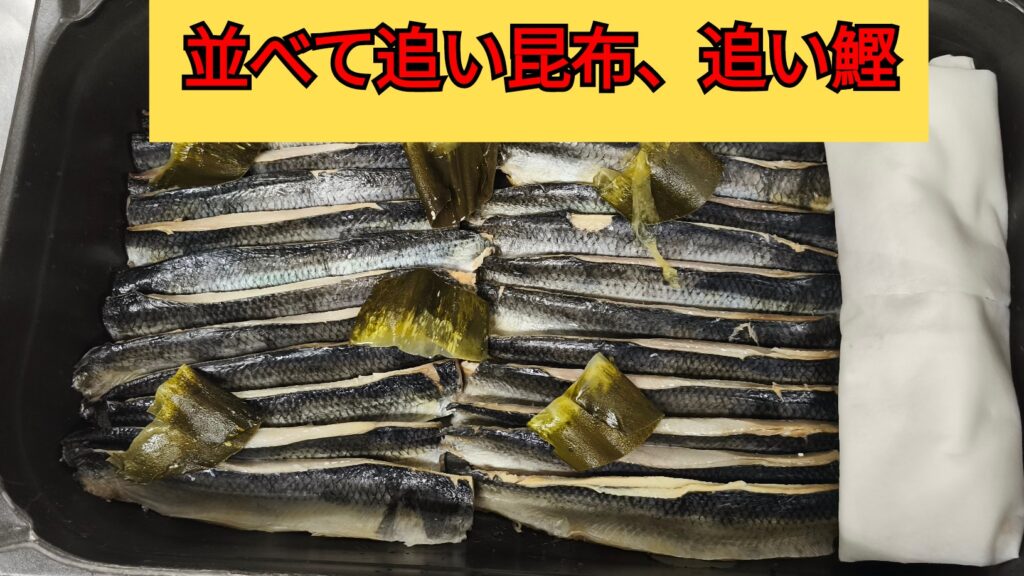

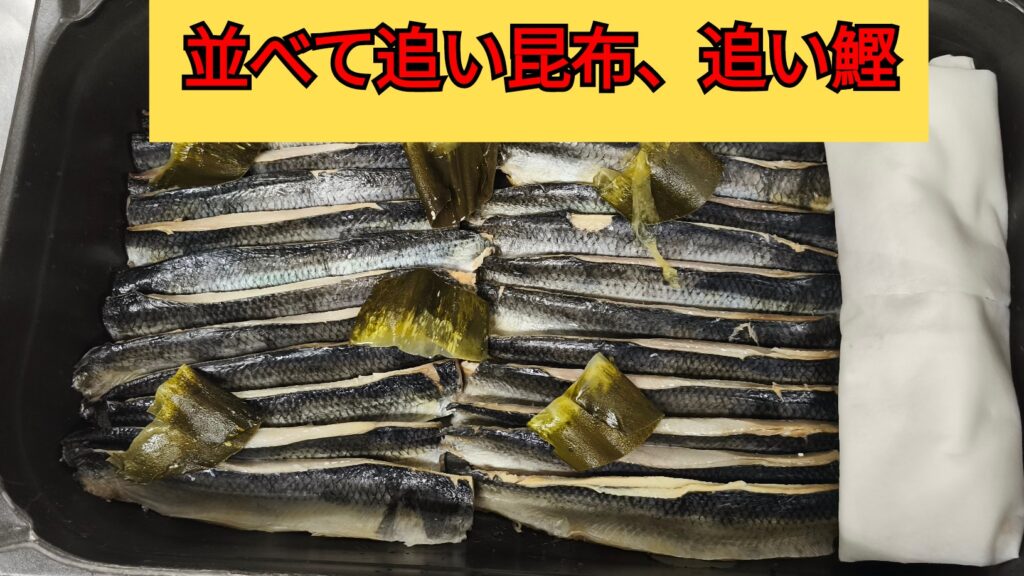

深めのバットにニシンを並べ、追い昆布、追い鰹をします。(今回は余っていた爪昆布を使用)

追い鰹はキッチンペーパーで鰹節を包み、破けないように優しく扱います。

ニシンナスの地を合わせ、鍋で沸かします。

【ニシンナスの合わせ地】

- 出汁 8合

- 濃口醤油 1合

- 酒 1合

- 砂糖 126g

- 蒸し煮/100℃・2時間

熱々の地を注いで、フタやラップをして蒸し煮にします。

【なぜ蒸し煮?】

- 焦げ付く心配がない

- 蒸している間は放置できる

- じっくりと加熱して骨まで柔らかくなる

- なによりも煮崩れしない(鍋で直炊きするとニシンが踊り煮崩れる)

この時点では、味の染み込みはイマイチ。煮物は冷ます工程で素材に味が染み込み、美味しくなります。

10〜65℃程度は食中毒菌の増殖しやすい温度帯です。なるべく早く10〜65℃を通り過ぎるように、冷ます時は急速冷却を意識して下さい。

以下の手順で冷ましましょう。

- フタを外して常温に30分置く

- 深バットごと氷水に当て急速冷却

- 適宜、優しく混ぜて均一に冷ます

- 冷蔵庫で一晩落ち着かせる

冷たいままでウマい!しっかり味が染みてます。

残った地は、ナスを漬けるのに使います。

煮物として使う場合、切り付けするのは必ず冷めた状態で。温かい状態では、うまく切れません。

「身が崩れていない、皮が剥がれていない」が美しさのポイント。

メンキに切り付けたニシンと地を入れ、再度、蒸し器で温めます。

【鰊茄子】盛り付け例

- 身欠きニシン

- 瑠璃茄子

- 桜人参

- 蕗

- 針生姜

【にしんなす|まとめ】

にしんなすは、シンプルながらも丁寧な下処理と正しい調理方法が求められる料理です。

身欠きニシンの戻し方から、ナスの色を美しく保つ茹で方、味をしっかり染み込ませる工程まで、それぞれの手順には理にかなった理由があります。

ポイントは以下の通りです:

- 身欠きニシンは米の研ぎ汁で戻すことで柔らかくし、臭みを取り除く

- ナスは高温・短時間で茹で、急冷することで鮮やかな色を保つ

- ニシンは蒸し煮でじっくり加熱し、煮崩れを防ぐ

- 冷却工程を丁寧に行うことで、味がしっかり染み込む

こうした下処理と調理の積み重ねが、本格的なニシンナスを仕上げる鍵になります。

しっかりとした技術と手順を守れば、家庭でも料理屋のような上品な味わいを楽しむことができます。

なるほど!丁寧な下処理が大事なんですね。ナスの色をきれいに残すのも、ニシンの戻し方も、全部意味があるんですね。

そうだな。料理っていうのは、ただ手順をなぞるだけじゃなくて、それぞれの工程の理由を理解することが大切なんだ。意味がわかれば、応用も効くし、失敗もしにくくなる。

確かに!今日学んだことをしっかり覚えて、自分のものにします!

よし、それでこそ板前だ。じゃあ、次はこのにしんなすを盛り付けてみろ。

はい!美しく仕上げます!