3年目 あい

3年目 あいパプリカ先輩!

出汁ってどうやればうまく引けるんですか?

私がやると濁るし、雑味があるし、うまく引けません。

日本料理において出汁は最も重要だ。出汁を上手に引くにはいくつかのポイントがある。きちんと覚えておくといい。

板前として20年以上の経験を持つおいらが、失敗しない出汁の取り方を詳しくご紹介します。

「出汁の引き方」とは、出汁を取る手法のこと。普段「出汁を引く」という表現を使います。

最も基本的な「昆布+鰹節」を使ったかつお出汁を紹介します。一番出汁の引き方、出し殻を再利用する二番出汁の引き方も、写真を交えて丁寧に解説します。

出汁を取る前に

料理本やレシピサイトには、さまざまな出汁の取り方が紹介されています。どれもきっと、間違いではありませんが、ここでは、私が毎日実践している分量と手順をお伝えします。

毎日行うからこそ得られたポイントを、わかりやすく説明します。

おいらの店で使用する出汁は3種類。

以下に①と③の出汁について解説します。

基本的には鰹節や昆布の種類にかかわらず、出汁を引く際の分量や手順は、以下に解説するのと同様で問題ありません。

一番出汁の引き方

まずは、お吸い物用の出汁。

一番出汁の材料

- 水:10リットル

- 昆布:150グラム

- かつお節:200グラム

水は水道水でも問題ありませんが、浄水器や軟水のミネラルウォーターを使用する方が、より美味しい出汁を引くことができます。

昆布は水量に対して1.5%、鰹節は水量に対して2%の割合で用意します。

一番出汁の取り方

水、昆布、鰹節を正確に計量する。

昆布を濡れタオルで軽く拭く。

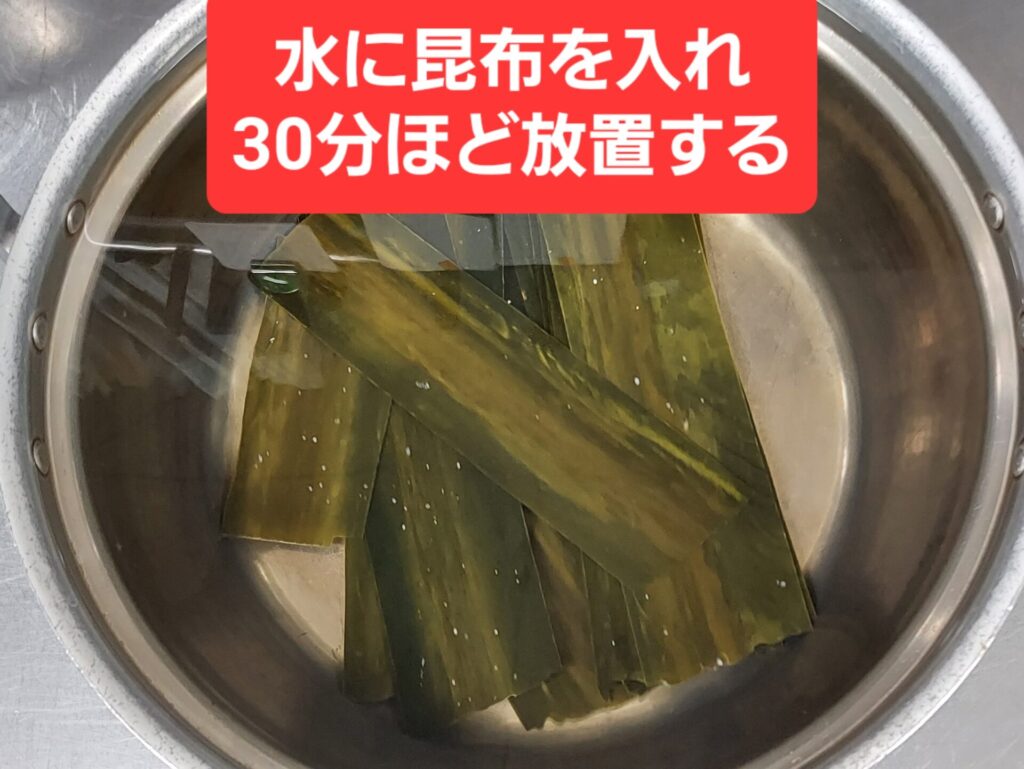

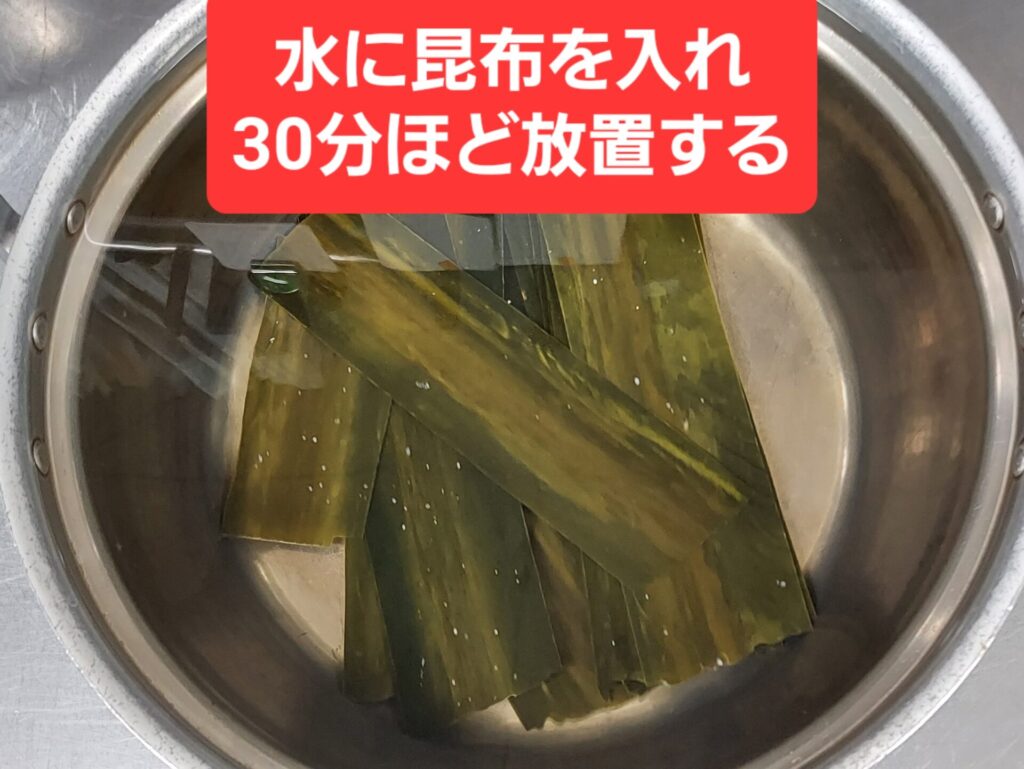

水に昆布を入れ、最低30分浸水する。可能であれば、前日から鍋ごと冷蔵庫に保管する。

弱火で火にかける。

1時間ほどかけて、少しずつ温度を上昇させる。火加減は水量やコンロの大きさなどで調整する。

湯温が80~85℃まで上がったら、昆布を取り出す。(二番出汁で使用するため捨てない)

火を強めて完全に沸騰させる。沸騰すると昆布のアクが浮いてくるので、これを丁寧にすくい取る。

鍋を常温に置き、湯温を80~85℃に下げる。

準備した鰹節をほぐしながら、一気に鍋に投入する。浮いている鰹節は、箸で優しく沈める。

鍋の表面に浮かんできたアク(気泡)を丁寧にすくい取る。

アクを除いたら、鰹節の旨味をお湯に溶け出させるように1分ほど待機する。

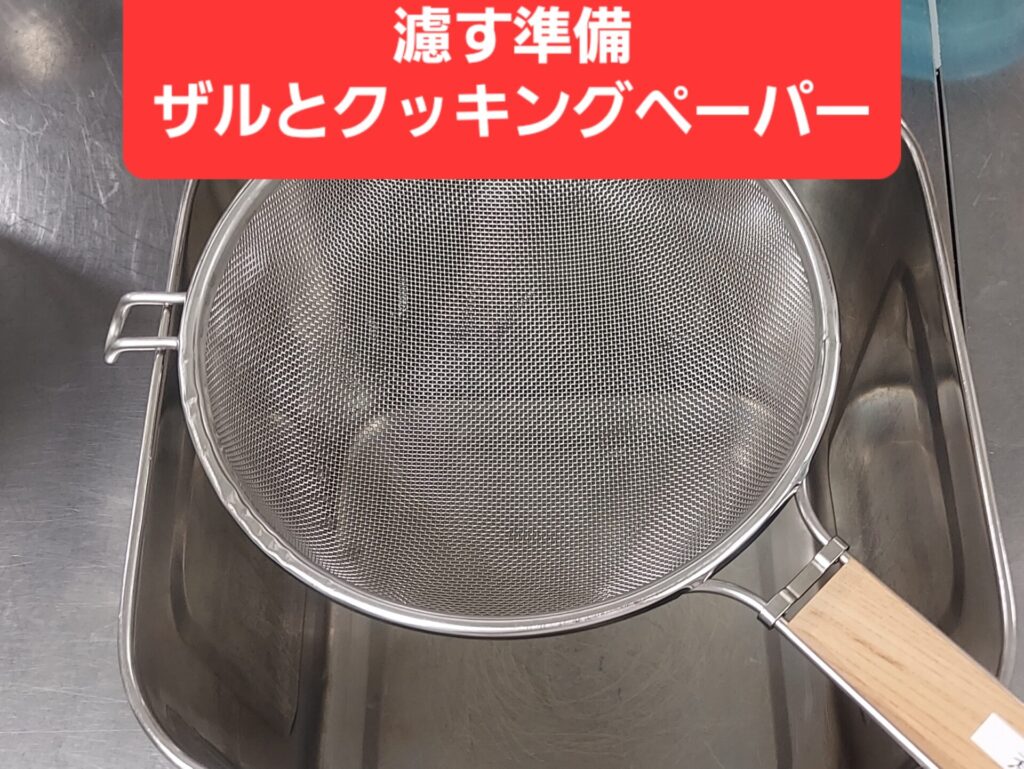

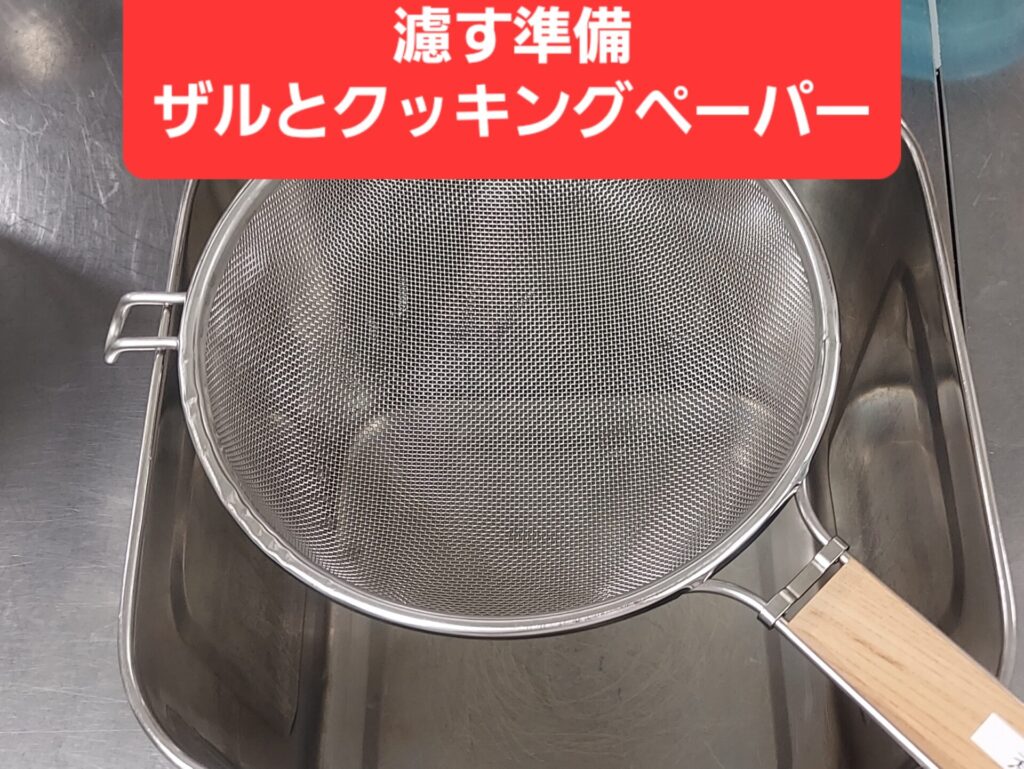

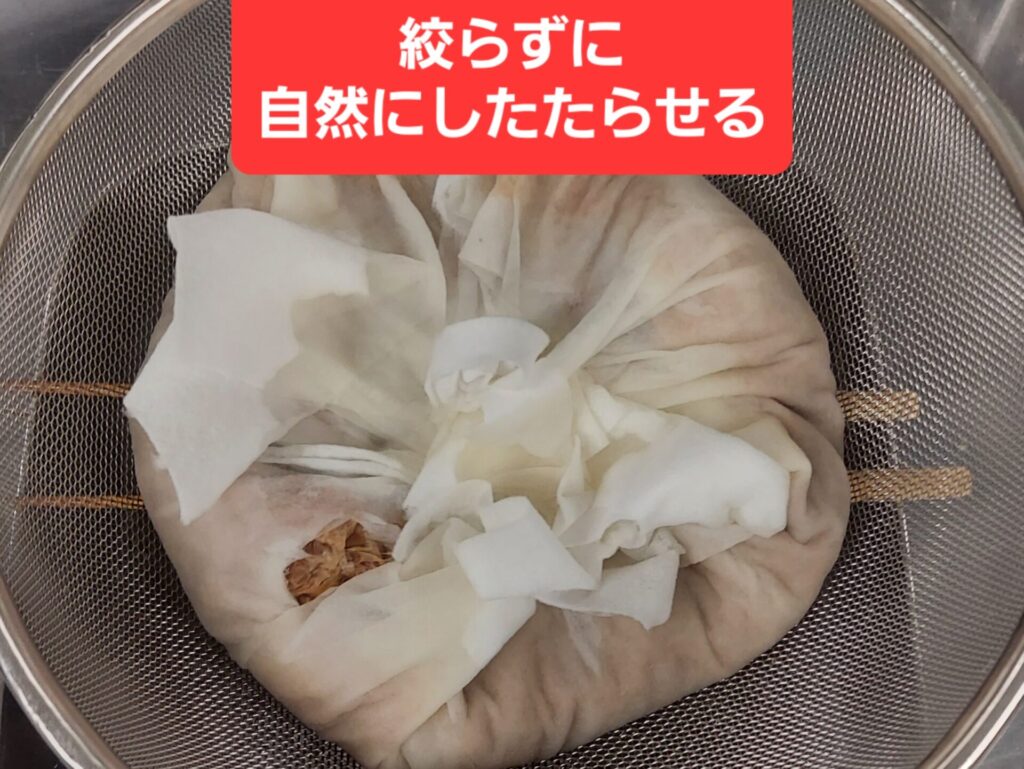

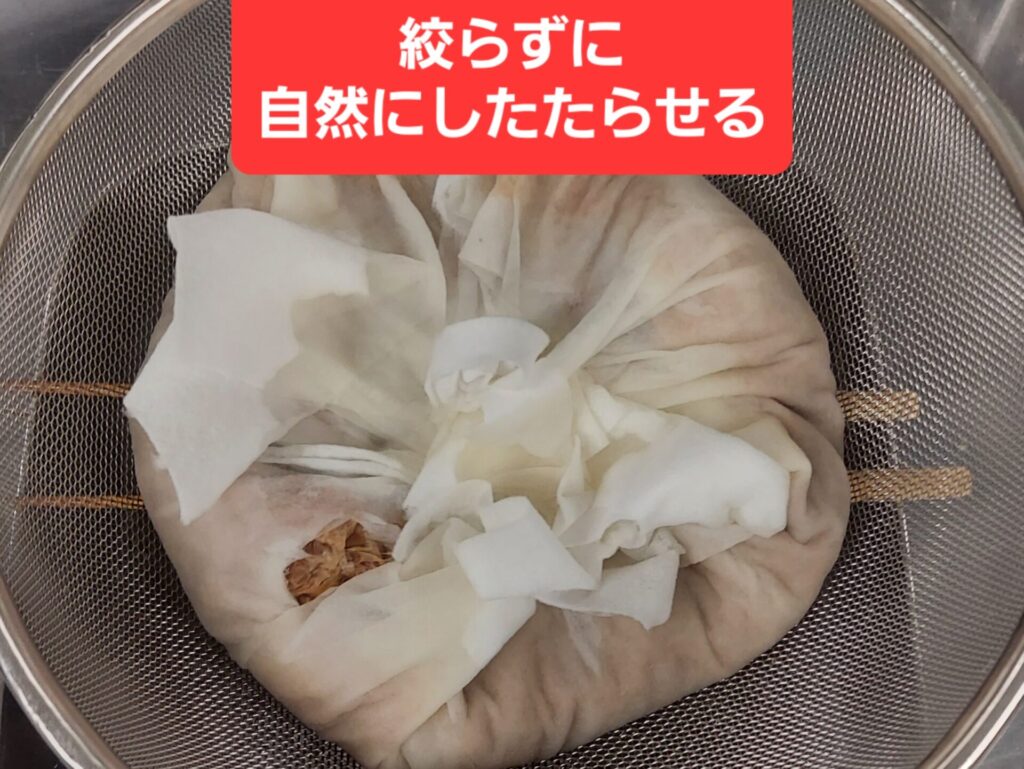

寸胴にザルとクッキングペーパーをセットし、静かに濾す。ネル生地で濾す方法もあるが、衛生的に避けた方が良い。

箸などを寸胴に渡してザルを水面から浮かせ、滴らせる。ポタポタを垂れなくなるまで放置する。

(二番出汁で使用するため捨てない)

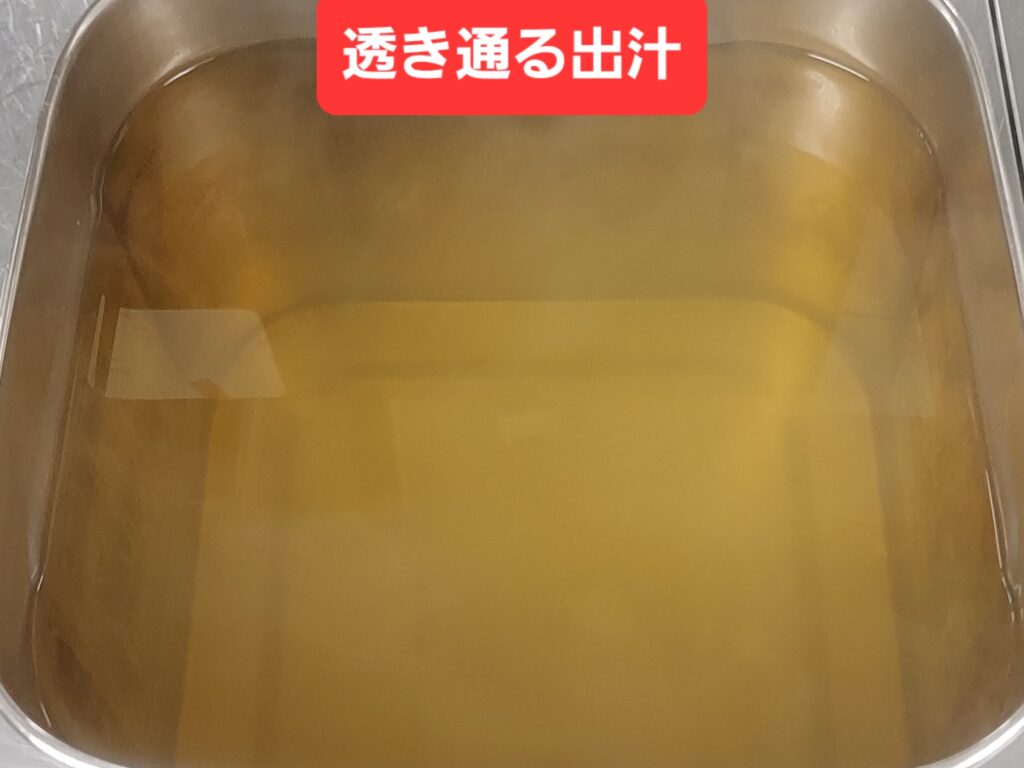

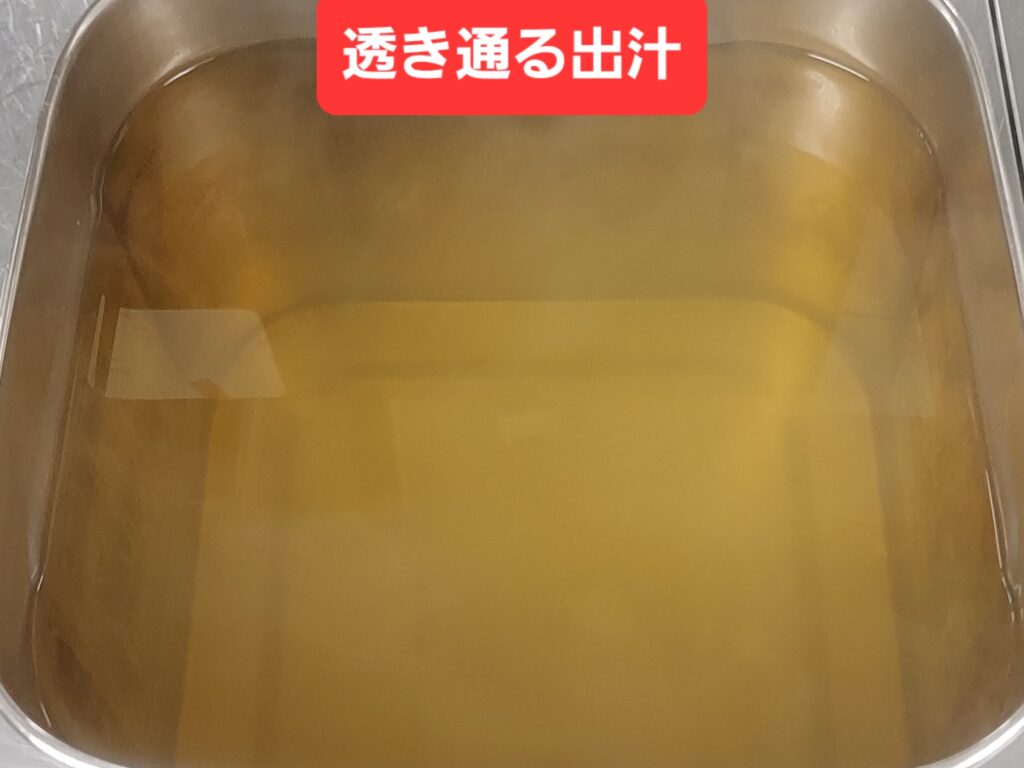

琥珀色の透き通る出汁。

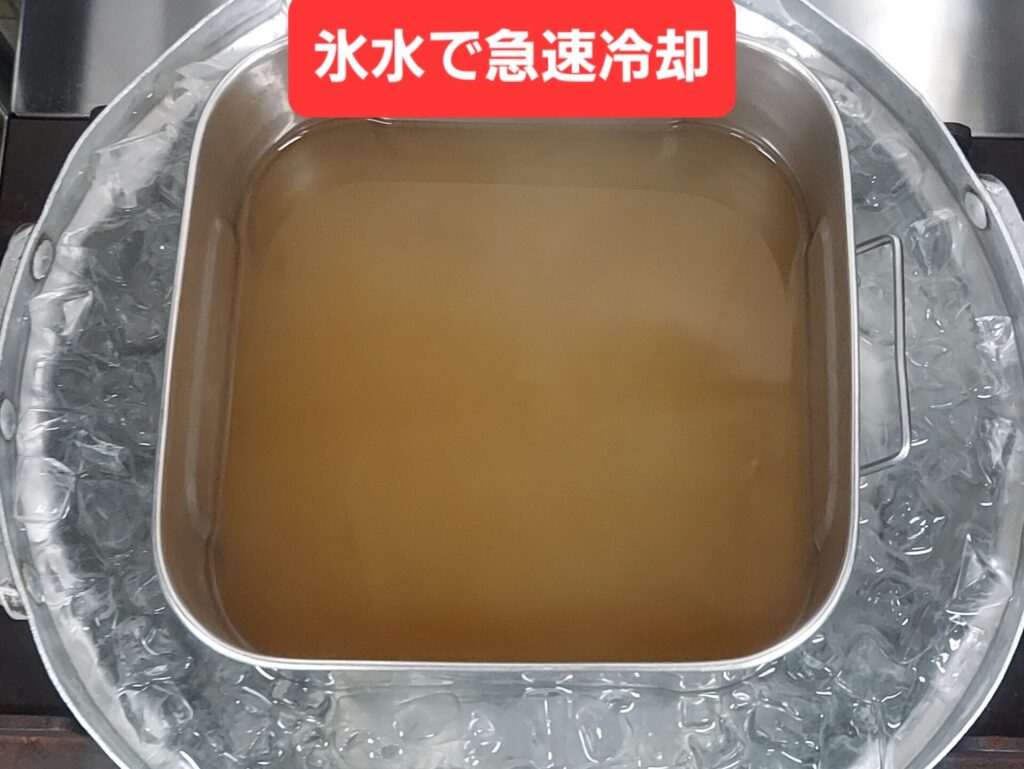

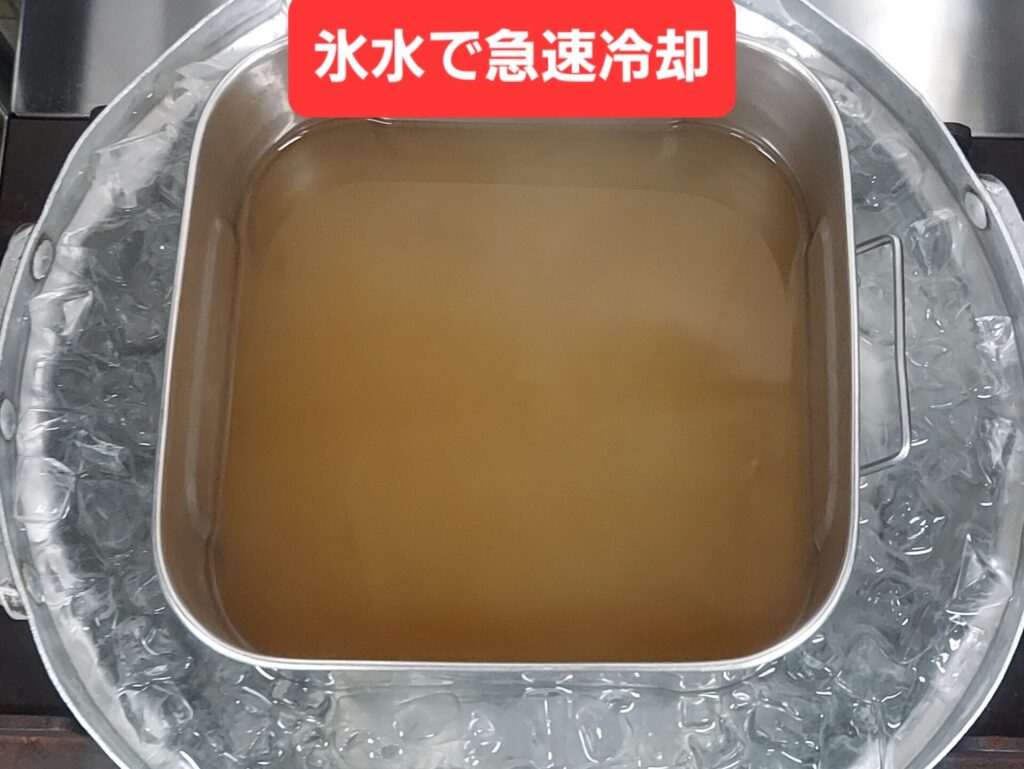

最後に出汁を寸胴ごと氷水に当てて、早く冷ます。

より長く保存するために

・使用するザルや寸胴などの器具は、確実に洗浄して清潔を保つ。

・できる限り急速に冷まし、食中毒菌が繁殖しやすい温度帯を早く通過させる。

二番出汁の引き方

次に二番出汁。

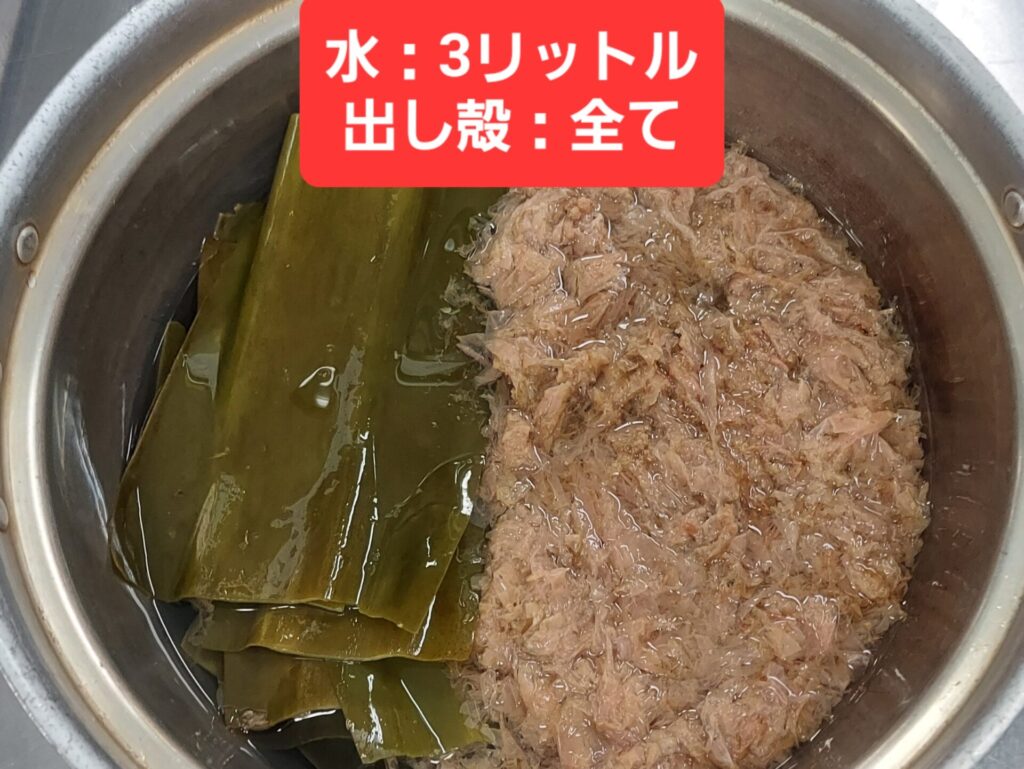

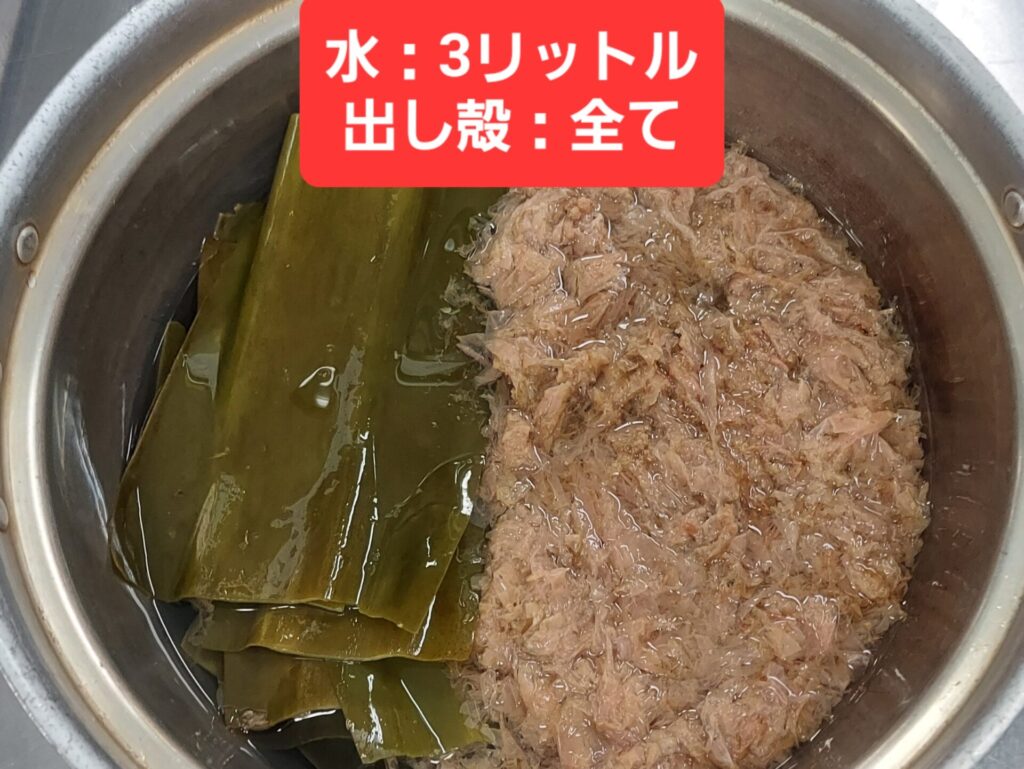

二番出汁はその名の通り、一度出汁を引いた昆布と鰹節を煮出して二番目に引く出汁です。

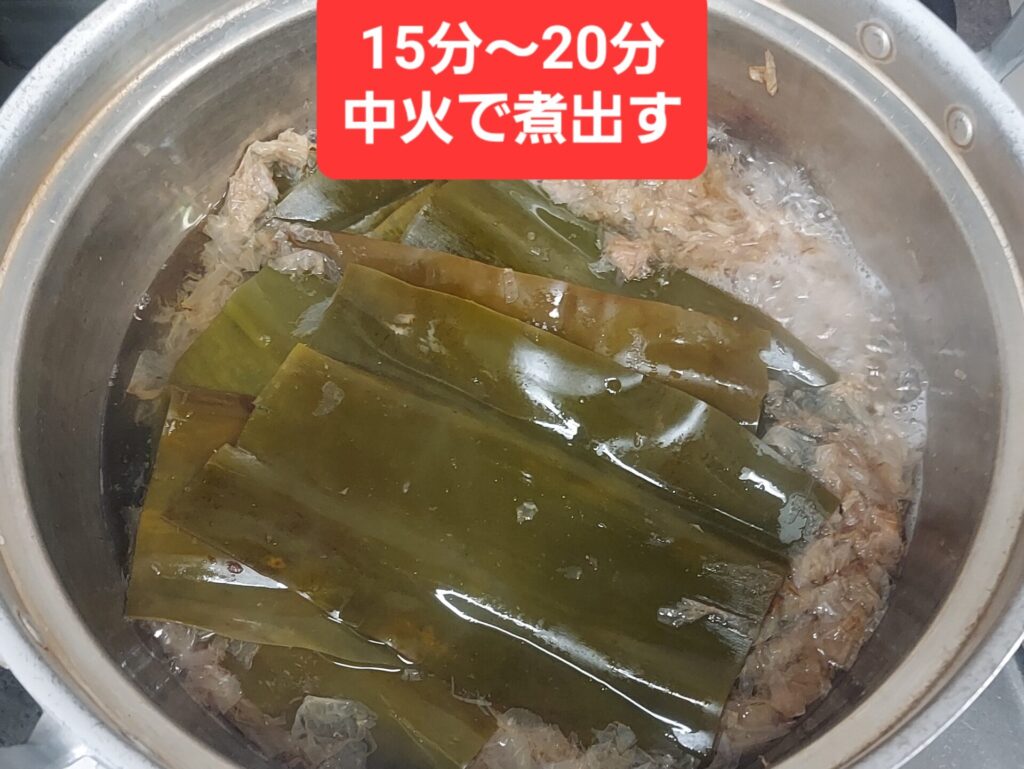

材料を全て入れて、強火にかける。

昆布と鰹節の旨味を水に溶け出させるイメージで煮出す。グツグツと強目の火加減でアクを浮かせる。アクは必ずこまめにすくい取り除く。

15分程度で、一度当たりをみる(味見をする)。

香りや旨味が足りなければ追い鰹をして、さらに5分煮出す。

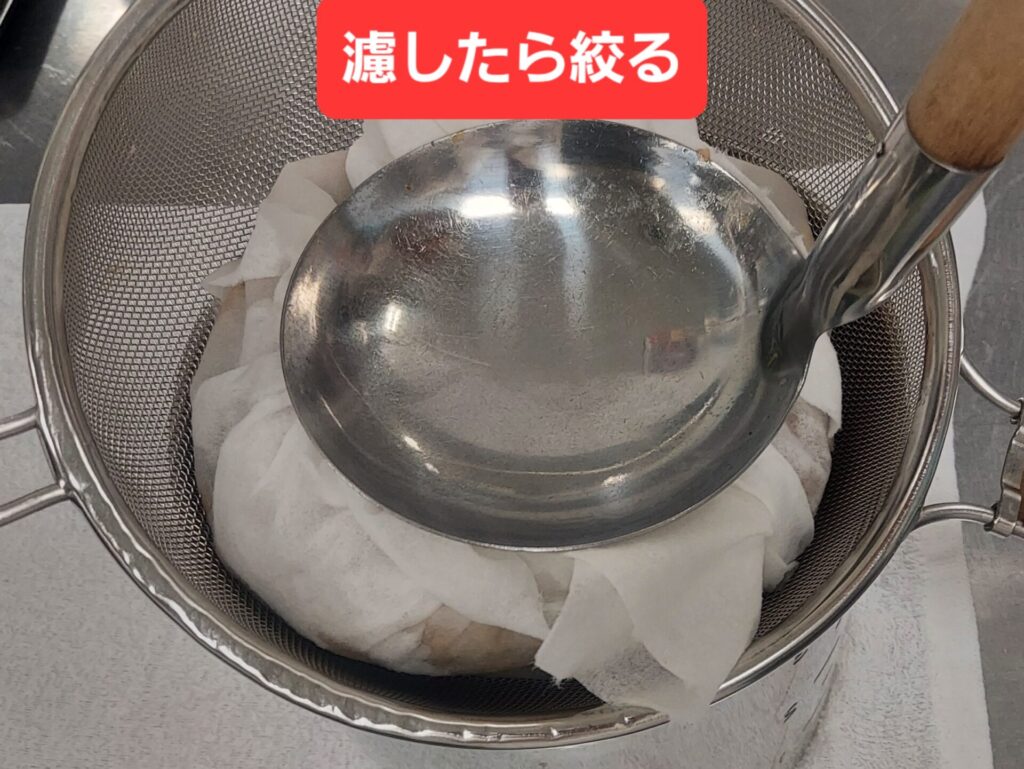

ザルとクッキングペーパーで寸胴に濾す。この時は一番出汁と異なり、絞り濾して良い。

あとはすぐに冷ますだけ。

【出汁の引き方:まとめ】

出汁を引く技術は、日本料理の基礎であり、その技術を正確に身につけることが板前としての自信とスキル向上に繋がります。

ここで紹介した一番出汁と二番出汁の引き方は、基本に忠実でありながらも、長年の経験に基づいたポイントを抑えたものです。

- 昆布は流水で洗わない

- 加熱はゆっくり

- 昆布は沸騰させない

- 鰹節はほぐして入れる

- アクを必ずすくう

これらの技術を日々の調理に活かし、美味しい料理を提供し続けることが、板前としての成長の鍵となるでしょう。

パプリカ先輩

板前一筋23年

東京都ふぐ免許保有

料亭、ミシュラン店、会員制クラブ勤務