新人 けんた

新人 けんたパプリカ先輩!

“食文化”ってよく聞くんですけど、具体的にはどういう意味なんですか?肉や野菜の食べ方とかですか?

そうだな、それも一部だけど、もっと広い意味があるよ。食文化っていうのは、動物や植物、調理法、飲み物なんかを通じて、その国や地域の暮らしや価値観が表れてるものなんだ。

へえ〜。じゃあ、日本とフランスじゃ全然違うってことですか?

まさにその通り。たとえば何を食べるか、どう調理するか、宗教や気候、歴史の影響なんかも含めて、それぞれの地域に独特の“食のスタイル”があるんだ。

「食文化」とは単に“何を食べるか”だけではありません。

その国の歴史、宗教、気候、技術、そして人々の価値観までもが、食を通して表れる——それが「食文化」の本質です。

私たちが普段何気なく食べている料理も、世界の視点から見ればとてもユニークな文化の一部。

一方で、他の国では常識のように食べられているものに、驚きを感じることもあります。

この記事では、

✅ 動物性の食文化

✅ 植物性の食文化

✅ 飲み物に関する文化

✅ 調理法に表れる文化

という4つの視点から、世界の食文化をわかりやすく分類し、その背景や特徴を図解つきで解説します。

国や地域ごとの「食」の違いを知ることで、料理人としての視野もぐっと広がるはずです。

参考文献:食材と調理の世界地図(佐原秋生/著 )

動物の文化

動物を食材とする文化は、世界中に広く根付いています。

特にタンパク質源としての肉類は、気候、宗教、歴史的背景により食べ方や種類が大きく異なります。

ここでは、「地上の動物」「海の動物」「空の動物」の3つに分類し、それぞれの文化的背景を探っていきます。

地上の動物:文化と価値観に表れる“肉”の違い

牛、豚、鶏、羊など、地上に生きる哺乳類や鳥類を食材とする文化は多様です。

ただし、その消費傾向には地域差があり、宗教や民族ごとの価値観が大きく影響します。

🌍 地域ごとの代表的な食肉文化(比較表)

| 地域 | よく食べられる動物 | 特徴や背景 |

|---|---|---|

| ヨーロッパ | 牛、豚、鶏、羊 | 酪農文化が基盤。 部位を余すことなく活用する料理も多い。 |

| 中東 | 羊、ヤギ、鶏 | イスラム教により豚は禁忌。ハラール処理が前提となる。 |

| 東アジア | 豚、鶏、牛 | 中国では豚が主流。 日本では部位ごとの調理が発展。 |

| 南アジア | 鶏、羊 | ヒンドゥー教圏では牛肉を避ける傾向。 スパイスと煮込み文化が融合。 |

| アフリカ | 鶏、ヤギ、羊、野生動物 | 地域によっては狩猟文化が色濃く、 野生動物の消費も。 |

| 北米 | 牛、豚、鶏 | バーベキューやステーキ文化。 大量消費・加工品も多い。 |

🛐 宗教による「肉」の制限

世界の食文化を理解する上で、宗教と肉の関係性は極めて重要です。

- イスラム教(ハラール):豚肉は禁止。動物は「ハラール」認証された方法で屠畜される必要がある。

- ヒンドゥー教:牛は神聖な存在とされ、多くの信者は牛肉を食べない。

- ユダヤ教(コーシャ):豚は禁止、牛や鶏は特定の方法で処理されたもののみ可。

- キリスト教:基本的に制限は少ないが、復活祭前などの断食期間には肉を避ける習慣がある地域も。

🧠 豆知識:なぜ豚肉は避けられるのか?

豚肉はイスラム教やユダヤ教で「不浄」とされ避けられます。

これは単に宗教的理由だけでなく、過去の疫病や保存環境の問題が由来とも言われています。

✅ 代替肉の分類と特徴

| 区分 | 種類 | 主な原料・技術 | 説明 |

|---|---|---|---|

| ① 植物由来 | 植物肉 | 大豆・エンドウ豆などの 植物性タンパク質 | 植物から抽出した タンパク質を加工し、 肉のような食感や味を再現 |

| ② 微生物由来 | 発酵肉 | 微生物(菌類・酵母など) による発酵技術 | 微生物を使って タンパク質を生成 (伝統的発酵・バイオマス発酵・精密発酵) |

| ③ 細胞由来 | 培養肉 | 動物細胞の培養技術 | 動物から採取した 細胞を体外で培養し、 食肉と同様の構造を 人工的に再現 |

🔪 板前の視点:日本の肉文化と比較して考える

日本では「豚」「鶏」が多く消費され、牛肉はやや高級品の位置づけ。

部位ごとの丁寧な調理(例:もも肉、肩ロース、ホルモン)や、出汁や旨味を活かす和食の技術は、世界の肉文化と比較しても独自性があります。

料理人としては、なぜその肉が食べられ、どのように扱われるのかという文化的背景を知ることで、調理の引き出しが一段と広がります。

水中の動物:魚介類に見る“地域と文化の香り”

魚、貝、甲殻類などの水中生物は、多くの国で主要なタンパク源です。

特に海に囲まれた国や島嶼地域では、魚介類を中心とした食文化が発達しており、調理法・保存法・宗教的観点にも多彩な違いが見られます。

🌍 世界の魚介文化の違い(比較リスト)

- 日本:寿司や刺身文化が代表的。鮮度と切り方にこだわる。出汁や干物文化も発展。

- 地中海沿岸(イタリア・ギリシャなど):オリーブオイルやトマトを使った煮込み、グリルが主流。

- 北欧:ニシンやサーモンを塩漬け・燻製にして保存。寒冷地での保存技術が進化。

- 東南アジア:ナンプラーや魚醤など、発酵させた魚の調味料が多用される。

- 南米(ペルーなど):生の魚を柑橘で締める「セビーチェ」などが人気。

⛩️ 魚と宗教・思想

- 仏教圏(東アジア)では、動物を殺生しないという思想から肉より魚が受け入れられてきた歴史があります。

- キリスト教では、金曜日や断食期間に肉を避けて魚を食べる慣習も。

🧂 調理法と保存技術の地域差

| 保存・加工法 | 地域 | 代表例 |

|---|---|---|

| 干物 | 日本、韓国 | アジ、スルメ、タラ |

| 燻製 | 北欧、ロシア | スモークサーモン、ニシン |

| 塩漬け | 地中海諸国 | アンチョビ、タラの塩漬け |

| 発酵 | 東南アジア | ナンプラー、シュリンプペースト |

| 酸味で締める | 南米(ペルー) | セビーチェ |

【豆知識】キャビアの正体、知っていますか?

世界三大珍味の一つ「キャビア」。(残りはフォアグラ、トリュフ)

実はこれは チョウザメの卵ですが、名前に「サメ」とあるものの、チョウザメはサメではなく、硬骨魚類の淡水魚です。

主なチョウザメの種類とサイズ

| 種類 | サイズ | 特徴 |

|---|---|---|

| ベルーガ | 大 | 最高級品のキャビアを産む |

| オショートル | 中 | 一般的な高級品 |

| セヴリューガ | 小 | 粒が細かく、風味が強い |

キャビアの色と等級

- ⚫ 黒色:一般的な品質

- ⚪ 灰色:高級品

- 🟡 金色:最高級品(希少)

🔪 板前の視点:魚の扱いが“腕”を分ける

日本料理において魚は素材の良し悪し+包丁技術+下処理の精度が試される分野です。

世界の調理法を学ぶことは、日本料理の中でも新たな視点や応用を加えるヒントになります。

空の動物:飛ぶ生き物と人間の関係性

ここでいう「空の動物」とは、鳥類を指します。

鶏・鴨・鳩・七面鳥など、古くから家禽として飼育され、食文化に深く根付いてきた動物たちです。

🐔 鳥類を中心とした食文化の広がり

| 地域 | よく食べられる鳥類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日本 | 鶏、鴨 | 焼き鳥、親子丼、鴨南蛮など多彩な調理法 |

| フランス | 鴨、鳩、ウズラ | ソースや内臓を活かす高級料理も多い |

| 中国 | 鴨、鶏 | 北京ダックや薬膳スープなど医食同源文化 |

| 中東 | 鳩、鶏 | スパイスや穀物との煮込みが定番 |

| アメリカ | 七面鳥、鶏 | 感謝祭のターキー、フライドチキン文化 |

🛐 鳥類と宗教

多くの宗教において、鳥類は食用可能な動物とされています。

- イスラム教・ユダヤ教:鶏や鳩は「清浄」とされるため、条件付きで食べられる。

- 仏教:殺生を避ける傾向はあるが、禁忌ではないため鳥も食される場合がある。

🍽️ 部位と調理の多様性

鳥類はサイズが小さく、部位ごとの調理が多彩です。

- 鶏もも・むね肉:グリル、唐揚げ、煮物に

- 内臓(レバー・砂肝・ハツ):串焼きや炒め物に

- 皮や骨:出汁や香ばしさを生かした料理に

以下に、いただいた鳥類の分類と名称を【図解・挿入記事】として自然に使えるよう、簡潔に整理しました。

そのまま記事中に差し込める形式です。

【豆知識】鳥類にも“野生”と“家畜”がある

私たちが口にする鳥類の肉には、大きく分けて「ジビエ(野生鳥)」と「家禽(飼育鳥)」の2種類があります。

🦆 ジビエ(野鳥の肉)

自然の中で狩猟される野生の鳥類。季節や地域性が強く、風味豊か。

| 鳥の名前 | 読み方 |

|---|---|

| 鴨 | かも |

| 鴫 | しぎ |

| 雉 | きじ |

| 雲雀 | ひばり |

| 鶫 | つぐみ |

| 雷鳥 | らいちょう |

| 頬白 | ほおじろ |

| 森鳩 | もりばと |

| 田計里 | たげり |

| 鷓鴣 | こもんしゃこ |

🐔 家禽(人が飼育する鳥)

農場などで育てられ、安定供給されている鳥類。調理法も多彩。

| 鳥の名前 | 読み方 |

|---|---|

| 鶏 | にわとり |

| 家鴨 | あひる |

| ほろほろ鳥 | — |

| 七面鳥 | しちめんちょう |

| 鵞鳥 | がちょう |

| 鶉 | うずら |

ジビエは狩猟技術や季節の感覚、家禽は調理の多様性や旨味の安定性など、それぞれの魅力があります。

🔪 板前の視点:鳥は“味の表現力”が試される素材

鶏や鴨は、火入れ加減や香ばしさの引き出し方が味を左右する繊細な素材です。

また、和食の中でも四季を感じさせる演出(鴨の秋冬、春の若鶏)など、鳥類は料理人の表現力を映す食材と言えるでしょう。

以下に、「食用昆虫」に関する内容を端的で分かりやすい記事形式でまとめました。

リストやテーブルも活用して、情報の整理と視認性を高めています。

食用昆虫 ― 未来のタンパク源

人口100億人時代が現実味を帯びる中、昆虫食は世界的に注目を集めています。

かつての狩猟採集から一歩進み、現在は飼育・養殖による食材化が進行中。

世界の食糧難を救う“未来の食”として、ビジネス規模も拡大しています。

📈 昆虫食市場の規模(予測):

2025年に1000億円規模

🍴 昆虫を食べる国々

昆虫食は世界の約200か国のうち3分の2で確認され、特に熱帯〜亜熱帯地域で盛んです。

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 🇨🇳 中国 | 食用昆虫は百数十種類に及ぶ |

| 🇹🇭 タイ、🇻🇳 ベトナム、🇱🇦 ラオス | 屋台や市場で昆虫が日常的に販売 |

| 🇿🇼 ジンバブエ | カメムシのシチュー |

| 🇳🇦 ナミビア | 芋虫、コガネムシ、白アリなどを煮る・炒める |

🦂 さそりやタランチュラも食用化されている地域もあります。

🇯🇵 日本の伝統的な食用昆虫

日本にも昔から昆虫を食べる文化があり、特に山間部では貴重なタンパク源でした。

| 昆虫名 | 読み方 | 備考 |

|---|---|---|

| 蝗 | いなご | 佃煮などで食される |

| 蚕の蛹 | かいこのさなぎ | 栄養価が高い |

| 蜂の子 | はちのこ | 長野県などで郷土料理に |

| ざざ虫 | — | 水生昆虫のミックス(佃煮) |

🔥 昆虫の調理法

昆虫の食べ方は、地域によって様々ですが、以下の方法が一般的です:

- 茹でる

- 揚げる

- 炒める

- 干す

バッタ、コオロギ、トンボ、アリなどが広く食べられています。

🐛 昆虫は持続可能な資源

環境負荷が少なく、栄養価が高い昆虫は、次世代の持続可能なタンパク源として注目されています。

「虫を食べる」という選択肢が、近い未来には当たり前になるかもしれません。

植物の文化

植物を中心とした食文化は、古来より人類の食生活を支えてきました。

特に穀物・豆類・野菜・果実などは、主食や副菜、保存食、調味料の原料など、調理法・用途・意味合いが非常に多様です。

宗教的戒律や地域の気候条件によって、重宝される植物や加工の知恵が大きく異なり、各国の料理に独自の“味の骨格”を与えています。

ここではまず、「穀物」に焦点を当て、その文化的背景と料理人としての扱い方を解説します。

穀物:主食文化の軸を担う“食の柱”

穀物は、世界中の食文化において主食の中心を担う存在です。

その種類や調理法、宗教的背景、加工の工夫は地域によって大きく異なります。

【豆知識】世界の主な穀物と割合

人類の主食は穀物。

世界の穀物生産の内訳は以下の通りです。

- 🌽 とうもろこし:約40%(主に飼料)

- 🌾 小麦:約30%(パン・パスタ)

- 🍚 米:約20%(アジア圏中心)

- その他(大麦・雑穀など):約10%

【豆知識】「五穀豊穣」って何?

日本の伝統にある「五穀豊穣」は、五つの作物の豊作を願う言葉。

内容は以下の通りです。

- 米・麦・粟(あわ)・黍(きび)・豆

古来、食と信仰をつなぐ大切な考え方でした。

🌾 世界の主な穀物と主食文化

| 穀物 | 主な栽培地域 | 主食の例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 米(イネ) | 東アジア、 東南アジア | ごはん、粥、 寿司、リゾット | 粘り気の有無により 品種・用途が分かれる |

| 小麦 | ヨーロッパ、 中東、北米 | パン、パスタ、 ピザ、麺 | グルテンによる 弾力と膨らみ |

| トウモロコシ | 南北アメリカ、 アフリカ | トルティーヤ、 ポレンタ、粉食 | 甘みと香ばしさ、 加工の幅が広い |

| 大麦 | 中東、北アフリカ、 ヨーロッパ | ビール、麦飯、 スープ | 加熱で柔らかく、 食物繊維が豊富 |

| キビ・ヒエなど | アフリカ、インド、 一部の日本 | 雑穀ご飯、 団子、粥 | 乾燥地に強く、 保存性に優れる |

🛐 穀物と宗教・歴史

- 米は神聖視されることが多く、日本では神饌や正月の鏡餅にも用いられます。

- 小麦はキリスト教の聖体パンやユダヤ教のマッツァなど、宗教儀礼と深い関わりを持ちます。

- 断食や精進料理では、穀物が栄養補給のベースとして重要な役割を担っています。

🍽️ 板前の視点:主食=余白ではなく“表現の土台”

板前にとって、主食である穀物はただの「添え物」ではありません。

- 白飯の炊き加減ひとつで、全体の印象が変わる

- 酢飯の切り方と温度が、寿司の味の要になる

- 雑穀の混ぜ方や比率で健康志向や季節感を演出できる

✅ 調理法のバリエーション

- 炊く(和食の基本・水加減と火加減が要)

- 蒸す(中華や東南アジアで多用、もちもち感)

- 炒める(チャーハン、ピラフなど)

- 粉にする(打ち粉、衣、団子、製麺などへの応用)

- 発酵する(パン、醸造、味噌など)

野菜:地域の風土が生む多様な味と調理法

野菜は食文化の“脇役”でありながら、料理の完成度を左右する主役級の存在です。

地域の気候や風土に応じて育まれた野菜は、その食感・色彩・香り・栄養価が食卓に豊かさをもたらします。

【豆知識】よく食べる指定野菜は“十四品目”

日本で特に消費量が多い「指定野菜」は14種類。

スーパーでも頻繁に見かける定番です。(市販される野菜はおよそ130種類)

指定野菜(14品目)

キャベツ、キュウリ、サトイモ、ダイコン、トマト、ナス、ニンジン、ネギ、ハクサイ、ピーマン、レタス、タマネギ、ジャガイモ、ホウレンソウ

🟢 2026年からブロッコリー(15品目)も追加予定!

世界の代表的な野菜と調理文化

| 地域 | 主な野菜 | 特徴・調理法の例 |

|---|---|---|

| 日本・東アジア | 大根、白菜、 ネギ | 煮物・漬物・鍋料理に活用。 淡白な味を生かす。 |

| 地中海沿岸 | ナス、ズッキーニ、 トマト | オリーブオイルで炒めたり、 煮込み料理に。 |

| 中南米 | トウモロコシ、 チリ、トマティーヨ | 辛味や酸味を活かし、 タコスや煮込みに使用。 |

| インド・南アジア | オクラ、ジャガイモ、 ホウレンソウ | スパイスとともに カレーや炒め物に。 |

野菜にまつわる文化的背景

- 宗教的理由から、野菜中心の料理が主流の国も多い(例:インドのヒンドゥー教徒など)。

- 季節感や旬を大切にする文化では、四季折々の野菜が重宝される(例:日本の「旬菜」文化)。

- 発酵・乾燥・漬物など、保存の知恵も野菜の利用文化に深く関与。

【豆知識】実は少ない? 日本原産の野菜

日本の野菜の多くは海外原産ですが、純粋な日本原産はわずか十数種とされています。

有名なものには:

ウド、セリ、ミツバ、フキ、ミョウガ、ワサビ、自然薯 など。

他にも:

ゴボウアザミ、ハマボウフウ、タデ、ヒシ、ツルナ、ジュンサイ、アサツキ、サンショウ、ユリ、クログワイ、カンゾウ、クコ などが挙げられます。

果物:自然の恵みと甘味が語る文化の多様性

果物は栄養源であると同時に、贈答・儀礼・宗教的象徴としても古くから重要視されてきました。

また、地域によっては料理の材料として活用され、甘味・酸味・香りが料理全体の印象を左右します。

世界の果物と文化的役割

| 果物 | 地域 | 文化的背景・料理法 |

|---|---|---|

| バナナ | 熱帯アジア、アフリカ | 主食としても利用 (揚げ物や蒸し物など) |

| オレンジ・レモン | 地中海、アメリカ | 清涼感と保存性が高く、 飲料や肉料理に使用 |

| リンゴ | ヨーロッパ、アジア | 神話・宗教・民話に登場。 デザートやローストに |

| ブドウ | 西アジア、ヨーロッパ | ワインの原料として 宗教儀式にも深く関与 |

果物と宗教・儀礼

- イスラム教ではナツメヤシが神聖な果物とされ、断食明けに食される。

- 中国では柑橘類が「吉祥」の象徴とされ、正月の飾りにも。

- 日本でも果物は仏前・神前のお供え物として欠かせない存在。

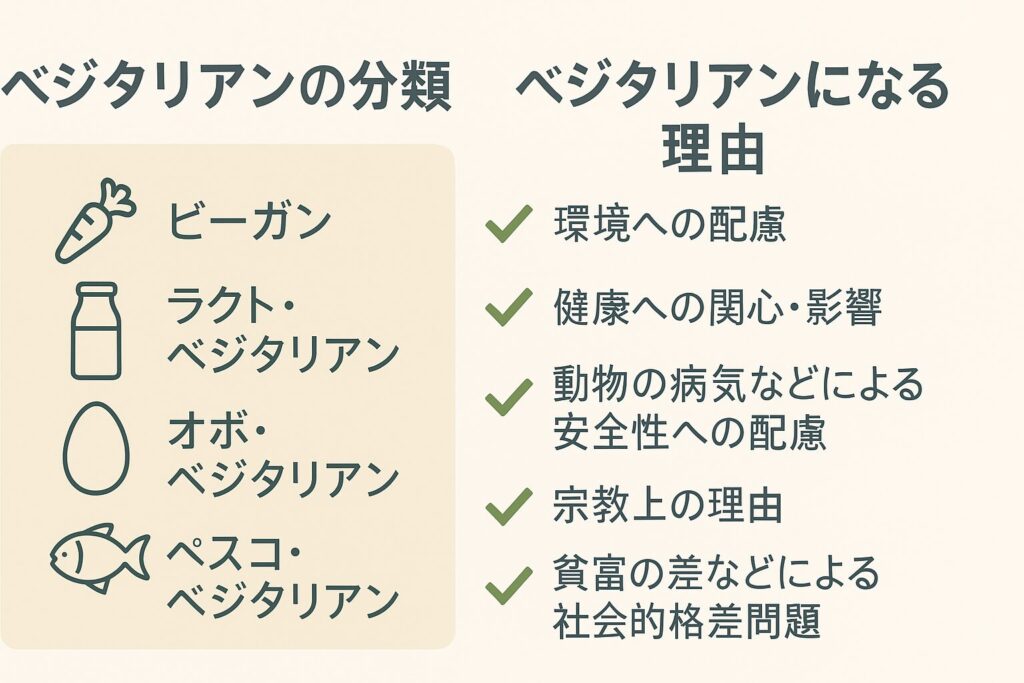

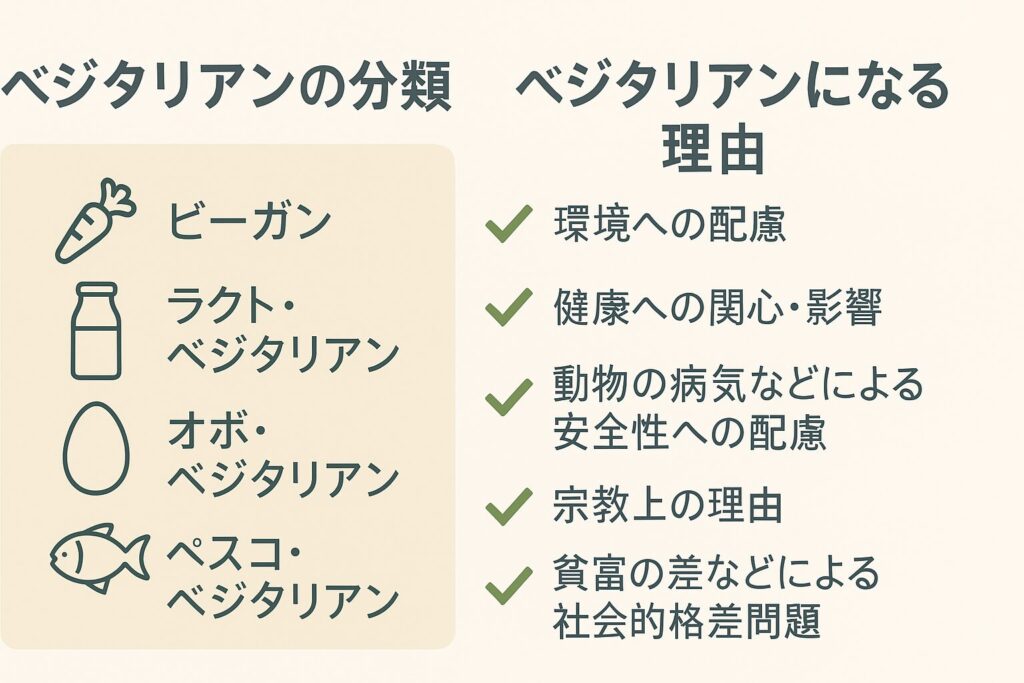

ベジタリアンの分類

| 種類 | 摂取する動物性食品 |

|---|---|

| ビーガン (完全菜食主義者) | なし (動物性全て不使用) |

| ラクト・ベジタリアン | 乳製品はOK、 卵・肉・魚はNG |

| オボ・ベジタリアン | 卵はOK、 乳製品・肉・魚はNG |

| ペスコ・ベジタリアン | 魚介類はOK、 肉はNG(準菜食) |

ベジタリアンになる理由

- 🌱 環境保護(温室効果ガス削減、森林破壊の防止)

- 💪 健康への配慮(生活習慣病リスクの軽減)

- 🐄 動物愛護・動物福祉

- 🛐 宗教的信念(ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教など)

- 💰 食糧格差への問題意識(貧困国の穀物消費とのバランス)

飲み物の文化

飲み物もまた、世界各地の食文化を象徴する重要な要素です。

水やお茶のような日常的なものから、特別な儀式や宗教、社交の場で使われる酒類まで、飲み物には多様な文化的背景が存在します。

ここでは、まず「アルコール飲料」に焦点を当て、地域によってどのような酒が造られ、どのように親しまれてきたのかを見ていきましょう。

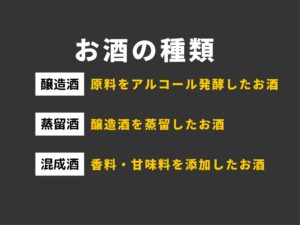

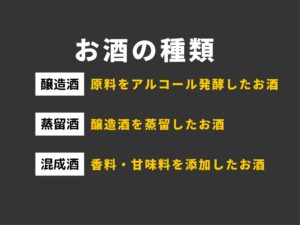

アルコール

アルコール飲料は、人類の歴史とともに発展してきた食文化の一つです。発酵技術の進化により、世界各地でさまざまな酒が生まれ、それぞれの気候・宗教・社会的背景に応じて独自の文化を形成してきました。

地域別に見る代表的なアルコール文化

| 地域 | 主な酒の種類 | 主原料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本・東アジア | 日本酒、紹興酒、 マッコリ | 米 | 発酵技術が精緻。 温度や水質が味に影響。 |

| ヨーロッパ | ワイン、ビール、 ウイスキー | ブドウ、大麦など | 醸造・蒸留の両方が発展。 宗教儀式にも関与。 |

| 中東・北アフリカ | (原則禁酒) | ー | イスラム教の影響で 禁酒文化が根付く。 密造も存在。 |

| アフリカ | パームワイン、 ソルガムビール | 植物の樹液、雑穀 | 地域ごとの自家製酒が 日常に根付く。 |

| 中南米 | テキーラ、ピスコ、 カシャーサ | アガベ、ブドウ、 サトウキビ | 祝祭や儀式に密接。 発酵+蒸留酒が主流。 |

宗教や慣習による影響

- 禁酒文化: イスラム圏ではコーランの教えにより基本的にアルコールは禁じられています。そのため、飲酒が表立って行われることは少なく、代わりに甘いノンアルコールドリンクが発達しました。

- 儀式的使用: キリスト教圏ではワインが聖体拝領に使われ、神聖な意味を持ちます。日本では神前にお神酒を供える文化があり、アルコールは神聖なものとして扱われる場面もあります。

社会的な意味合い

アルコールは単なる飲料にとどまらず、人と人との関係を築く「潤滑油」としても機能しています。たとえば、日本では「飲みにケーション」として職場での交流に用いられることが多く、韓国でも同様に社会的なつながりの手段として重視されています。

ノンアルコール

ノンアルコール飲料は、宗教的背景や健康志向の高まりとともに、世界中で多様に発展してきた飲み物です。

水やお茶、ジュースから、現代ではノンアルコールビールやモクテルといった新しいカテゴリーも加わり、用途と楽しみ方が広がっています。

“水”は命の基本であり、日本の特権

日本では、蛇口から安全な水が飲めるのが当たり前。

しかしこれは世界的には非常にまれなことです。

水は体内で最も多く存在する成分で、体温調整や栄養の運搬など、命に不可欠な役割を担っています。

🔹 水の硬度

- 軟水(日本):ミネラルが少なく、出汁やご飯など料理に向く

- 硬水(欧州):ミネラルが多く、パスタなどに適する

【豆知識】“飲み物の本質”を語った美食家の名言

フランスの美食家ブリヤ=サヴァランは、こう語りました。

『渇きをほんとうにしずめることができるのは水をおいてない』

食の豊かさを追求した彼が、あえて水の価値を強調した言葉です。

茶とコーヒー、世界の飲料文化を支える植物たち

☕ 茶の種類と産地

茶の木は中国原産で、主に以下の2種があります:

- 中国種:日本・中国などで栽培

- アッサム種:インド、スリランカ、アフリカで主流

発酵度によって分類:

- 不発酵茶:緑茶

- 半発酵茶:ウーロン茶

- 発酵茶:紅茶

☕ コーヒー豆の種類と特徴

- アラビカ種(エチオピア原産):香り高く繊細

- カネフォラ種(アフリカ原産):苦味・カフェインが強め

特に有名な「ブルーマウンテン」はジャマイカ産。標高1500mの限られた地域で栽培される希少品で、香り・酸味・苦味のバランスが絶妙です。

コーヒーにはカフェインによる覚醒・興奮作用もあり、世界中で親しまれています。

地域ごとの代表的なノンアルコール飲料と特徴

| 地域 | 飲料名 | 特徴と文化背景 |

|---|---|---|

| 中国・東アジア | 緑茶、烏龍茶、麦茶 | 食中茶としての文化が深く、 健康や季節との関係も重視される。 |

| 中東 | ミントティー、 カルダモン入りコーヒー | イスラム教の戒律によりアルコール禁止。 社交の場ではお茶が重要な役割を担う。 |

| インド | チャイ、ラッシー | スパイス文化と乳製品文化が 融合した独自の飲料が豊富。 |

| 欧米 | フルーツジュース、 炭酸飲料、モクテル | 食事の一部または社交場面の 演出として多用される。 |

ノンアルコール飲料の文化的な位置づけ

- 宗教や健康上の制限への配慮

アルコールが禁じられている宗教圏では、豊かな風味や見た目で楽しませる工夫が凝らされたノンアル飲料が主流。 - 社交の代替文化

モクテル(ノンアルコールカクテル)は、パーティーやバーでも活躍。飲めない人も「飲んでいる」雰囲気を楽しめる。 - 健康志向と機能性

発酵飲料(コンブチャなど)や無糖茶など、健康・美容・ダイエットを意識した商品が世界的に増加中。

ミルク

人類は狩猟採集から農耕定住へ移行する中で、野生動物を家畜化し、紀元前7000年頃には乳を搾って利用するようになりました。貴重な栄養源であり、食文化の進化に大きく寄与してきました。

国や地域によって用いられる動物、加工法、消費形態には大きな違いがあります。

生乳は腐りやすいため、チーズやバターなど加工・保存技術も発展していきました。

🔬 乳糖不耐症とは?

乳に含まれる「乳糖」を分解する酵素(ラクターゼ)が、離乳後に分泌されなくなる体質のこと。

- 東アジア圏:乳糖不耐症が多く、生乳に弱い

- 欧米・西アジア圏:成人後も酵素が分泌され、乳製品を多く摂取

🥛 国別の乳製品消費量(年間・1人あたり)

上位にはフィンランド、オーストラリア、スペインが入り、日本は11位と中程度。

💪 栄養的価値

乳製品はたんぱく質・脂肪・炭水化物・ミネラルをバランスよく含み、健康維持に重要な食品とされています。

【豆知識】ミルクの殺菌方法、実はいろいろ

日本の市販牛乳は、加熱殺菌によって安全性を確保しています。方法はいくつかあり、それぞれ特徴があります。

🥛 牛乳の殺菌方法一覧(日本)

| 殺菌方式 | 略称 | 温度 | 時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 低温保持殺菌 | LTLT | 63〜65℃ | 30分間 | ミルク本来の風味が残るが、保存期間は短め |

| 連続式低温殺菌 | LTLT | 65〜68℃以上 | 30分間以上 | 低温で風味保持。処理効率を高めた連続式 |

| 高温保持殺菌 | HTLT | 75℃以上 | 15分以上 | 一般的な殺菌方式。味と安全性のバランス |

| 高温短時間殺菌 | HTST | 72℃以上 | 15秒以上 | 味を保ちつつ効率的。日本の一般的な市販牛乳に多い |

| 超高温瞬間殺菌 | UHT | 120〜150℃ | 1〜3秒 | 風味は劣るが常温保存可能。ロングライフ牛乳など |

ミルクの文化的特徴と利用方法

- 飲料としての消費

朝食時の牛乳、ラッシー(インド)、クミス(馬乳を発酵させたモンゴルの伝統飲料)など、地域性豊か。 - 発酵・加工文化

ヨーグルト、バター、チーズなどに加工され、保存性と風味を高めている。特にチーズ文化はヨーロッパで発達。 - 宗教・体質との関係

一部の宗教では牛乳の聖性が重視され、また乳糖不耐症の人が多い地域では植物性ミルクが代用されることも。

豆知識:植物性ミルクの種類(現代の代替文化)

| 種類 | 主な原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 豆乳 | 大豆 | 和食文化と親和性が高く、 タンパク質が豊富。 |

| アーモンド ミルク | アーモンド | カロリーが低く、 ナッツの風味が特徴。 |

| オーツミルク | オーツ麦 | 欧米で急成長中。 コーヒーとの相性も抜群。 |

【豆知識】日本のミルク史〜「醍醐味」のルーツ〜

🐄 飛鳥時代、日本で初めて乳製品が登場。

乳の生成過程は5段階とされ、最高位の「醍醐」が最も美味とされ、これが「醍醐味」という言葉の語源に。

📜 8世紀(奈良時代)には文武天皇が、牛乳から作る「蘇(そ)」の製造を義務化。バターオイルのような保存食でした。

🥛 18世紀、千葉県房総では徳川吉宗が牛乳を煮詰めて作る「白牛酪(はくぎゅうらく)」を広め、「酪農のさと」と呼ばれるように。

📖 19世紀、福沢諭吉が病中に牛乳で回復した逸話から、一般にも牛乳が広まりました。

調理法の文化

食文化を理解するうえで、「調理法」は欠かせない要素です。

食べものは大きく「食材 → 加工 → 調理 → 料理」という流れで変化します。

| 用語 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 食材 | そのままでは食べない 素材となるもの | マグロ、 生野菜など |

| 食品 | 食べられる状態に 加工されたもの | 缶詰、干物、 乳製品など |

| 料理 | 調理によって 完成した食べもの | 刺身、 シーチキンサラダ など |

🔹 加工:保存や流通のために行う処理(例:缶詰、乾燥)

🔹 調理:加熱や味付けを通じて美味しく・安全にする工程

日本では生食文化が根付いていますが、世界的には「調理=加熱」が主流です。

どのように食材を処理し、味を引き出し、安全に提供するかは、地域の気候、生活様式、宗教観、道具の発展などに強く影響を受けています。

加熱

加熱調理は、人類の食文化を大きく進化させた技術のひとつです。

🔥 加熱の目的

- 食べられないものを → 食べられるように

- 食べにくいものを → 食べやすく

- 食べられるものを → より美味しく

🔥 加熱の分類

| 分類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 乾式加熱 | 水を使わずに 加熱する方法 | 焼く 炒める 揚げる |

| 湿式加熱 | 水や蒸気で 加熱する方法 | 煮る 茹でる 蒸す |

| 熱の伝わり方 | 内容 |

|---|---|

| 伝導 | 鍋や鉄板から 直接熱が伝わる |

| 対流 | お湯や油が 循環して加熱 |

| 輻射 | 火やオーブンの 放射熱 |

👨🍳 フランス料理の「三大加熱法」

| 名称 | 意味 | 方法例 |

|---|---|---|

| ロティサージュ | 焼く・焙る・燻す | オーブン焼き、 直火焼きなど |

| エビュリスィオン | 茹でる・煮る・蒸す | スープ、 蒸し料理など |

| フリテュール | 炒める・揚げる (油での加熱) | フライ、 ソテーなど |

食材を火や熱で調理することで、殺菌・消化促進・香りや旨味の向上など、多くの効果をもたらします。世界各地で様々な加熱法が発達し、それぞれが食文化の個性を形作っています。

加熱調理のいろいろ

焼く:

最も古い加熱法。直火で焼く「グリル」から、フライパンで焼くステーキまで広く含まれる。

例:オセアニアの伝統料理「ウム」、焼き鳥。

焙る(あぶる):

英語でロースト。時間をかけてじっくり火を通す。逆に、表面だけを強火で焼く「炙る」も含まれる。

例:トルコの「シシカバブ」、バーナーでの炙り料理。

燻す(いぶす):

煙を使って風味と保存性を加える古い技法。「冷燻」は加熱せずに香りを、「熱燻」は加熱しながら香りを付ける。

例:デンマークのスモークサーモン。

干す(乾かす):

太陽などで水分を抜く保存法。中華料理では「乾貨」として重宝される。

例:アメリカのジャーキー、アワビ・ナマコ・フカヒレ・浮き袋などの高級乾物「鮑参翅肚」。

茹でる:

お湯で食材を加熱する一般的な調理。英語の「ボイル」は「あぶく(バブル)」が語源。

例:フランスの「ポトフ」。

煮る:

液体に食材を浸して火を通す方法。出汁やカレーなど、調味された液体を使うのが一般的。

例:インドの「カレー」。

蒸す:

水蒸気で加熱する方法。食材の水分を逃さず、ヘルシーに仕上がる。西洋では近年中華料理から取り入れられた。

例:アフリカの「クスクス」。

炒める:

フライパンで少量の油を使い、短時間で加熱する方法。「焼く→煮る→揚げる」の流れで発展。

例:インドネシアの「ナシゴレン」。

揚げる:

たっぷりの油で加熱。表面はカリッと中はジューシーに仕上がる。

例:ポルトガル由来の「テンプラ(天ぷら)」。トンカツ、コロッケ、カレーライスと並び“三大洋食”の一角を占める。

加熱調理の文化的背景と役割

- 保存技術としての進化

冷蔵技術が発達する以前は、加熱と燻製が保存手段の要でした。特に乾燥地帯や寒冷地では不可欠な技術。 - 宗教的制約への対応

一部の宗教では、血を完全に抜いた肉を煮込むことが求められるなど、調理法そのものに信仰の影響が見られます。 - 味覚や嗜好の多様化

焼き目の香ばしさ、煮込みの深い旨味、蒸し料理の繊細さなど、各国で「好まれる火の通し方」に違いがあるのも興味深い点です。

調味

調味とは、食材に風味や深みを加えるための技法であり、食文化の“個性”を形成する大きな要素です。

塩、油、スパイス、ソースなどの使い方には、その土地の気候、宗教、歴史、貿易の影響が色濃く反映されています。

【五味が教えてくれること】

私たちが感じる「基本の五味」は、食べ物の成分を見分けるセンサーのような役割を果たしています。

- 甘味:エネルギー源(糖)

- うま味:タンパク質のサイン

- 塩味:体に必要なミネラル

- 酸味:腐敗や発酵の兆し(代謝促進)

- 苦味:毒物の可能性

1908年、池田菊苗が「うま味」の成分 グルタミン酸 を発見。

「うま味」は科学用語、「旨味」は美味しさを表す言葉です。

※味覚は、味蕾を通じて脳へ伝わる感覚です。

「辛み」「渋み」は味覚ではなく刺激として分類されます。

さらに2018年、九州大学が第六の味「脂肪味」を発表しました。

【塩のはなし】

海水には約3〜3.5%の塩分が含まれており、その主成分は以下の通りです:

- 塩化ナトリウム(NaCl):約77.9%(主成分)

- 塩化マグネシウム(MgCl₂):9.6%

- 硫酸マグネシウム(MgSO₄):6.1%

- 硫酸カルシウム(CaSO₄):4.0%

- 塩化カリウム(KCl):2.1%

※地域によりやや差あり。

塩は脱水作用や殺菌効果に優れ、食品保存に欠かせない調味料です。

- 海塩:海水を蒸発させて作る

- 岩塩:古代の海水が地中で結晶化したもの

16世紀、塩漬け技術の進歩によってタラの遠洋漁業が可能になり、イングランド・フランス・ポルトガルなどで盛んに行われていました。

【香辛料とハーブ】

香辛料とは、辛み・香り・色を付けたり、臭みを抑える植物性素材。

果実・種子・根・樹皮などから作られ、葉や茎は「ハーブ」と呼ばれます。

■ 辛みをつける香辛料

- 胡椒(ペッパー):インド原産、古代ローマで貴重品。3種(黒・白・緑)。

- トウガラシ:中南米原産、日本には戦国時代に伝来。

- ジンジャー(生姜):熱帯アジア原産、古くから薬用。

- マスタード:種子を使用、和辛子はブラウン種。

- ワサビ:日本原産。強い抗菌力。西洋ワサビとは別種。

■ 香りをつける香辛料

- アニス:種子を乾燥。甘い香り。古代エジプトでも使用。

- タマリンド:甘酸っぱい果肉。トムヤムクンなどに使用。

- カルダモン:爽やかな香り。ガラムマサラの主成分。

■ 色をつける香辛料

- サフラン:花の雌しべを乾燥。黄色く色づけ。非常に高価。

■ ハーブの主な役割

臭み消し・香り付け・風味・消化促進・防腐効果など。

■ シソ科のハーブ

- タイム:定番のハーブ。煮込み料理に。

- オレガノ:香りが強く、トマト料理と好相性。

- ミント:消臭・清涼効果。ペパー、スペア、アップルなど種類多数。

■ セリ科のハーブ

- コリアンダー:パクチー。香り強め。デトックス効果。

- パセリ:飾りだけでなく栄養も豊富。

- ディル:生で使う香りづけ用ハーブ。

- ローリエ:煮込み料理の定番。香りが移ったら取り出す。

- シブレット:繊細なアサツキのような香味。

🌍 地域別・代表的な調味料

■ 地中海沿岸(ヨーロッパ南部中心)

- オリーブオイル:主な油脂。香り豊かで加熱・生食ともに使う。

- バルサミコ酢:イタリア原産。熟成された甘みと酸味が特徴。

- ヴィネガー(酢類):ワインビネガーなど種類豊富。

- マスタード:香辛料としても調味料としても使われる。

- トマトソース:地中海料理のベース。パスタや煮込みに。

■ アメリカ

- チリソース(トウガラシ類のソース):スパイシーで多様な種類。

- メープルシロップ:カエデの樹液から作る天然甘味料。

- コリアンダーソース:ハーブ系調味料として人気。中南米料理などで使用。

■ アジア・オセアニア

- 魚醤(ぎょしょう):魚を発酵させた液体。ナンプラーなど。

- 醤(ジャン):味噌の原型。豆板醤、甜麺醤、XO醤など多様。

- アボカドオイル:近年人気。栄養価が高く加熱にも向く。

- 醤油:日本発。大豆を発酵。旨味と塩味のバランス。

- 味醂(みりん):日本料理の基本調味料。甘みと照りを出す。

発酵

発酵は、微生物の働きによって食材を分解・変化させる調理法で、世界中の食文化に深く根付いています。

🔬 発酵とは?

- 微生物によって有機物が分解され、特定の物質(うま味・酸味・アルコールなど)を生成する現象。

- 保存性・栄養価の向上、独特の香りや味で食欲を刺激する。

- 科学的にはルイ・パストゥールが19世紀半ばにその仕組みを証明。

- 乳酸菌→乳酸発酵

- 酵母→アルコール発酵

- 約60℃の低温殺菌法(パスチャリゼーション)を発明

🔍 微生物の種類と役割

| 種類 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|

| 細菌 | 種類が豊富。 乳酸菌・納豆菌など。 | 味噌、醤油、 漬物、ヨーグルトなど |

| カビ | 肉眼でも見える。 香りや酵素が豊富。 | 麹菌(国菌)、 青カビ、白カビ |

| 酵母 | 糖分をアルコールや 炭酸ガスに変える。 | 日本酒、ワイン、 パン、ビール |

※ 醤油や味噌にはこの3種類すべてが関与

🌏 発酵の地域性

- アジア:植物性や水産物の発酵食品が中心

- 味噌、醤油、漬物、鰹節、納豆、日本酒、魚の臓物系など

- 中東・欧州:動物性(乳)発酵食品が中心

- チーズ、ヨーグルト、サワークリームなど

- 古代ローマ:魚醤「ガルム」が多用されたが、次第にチーズ文化へ

- オセアニア・南北アメリカ:発酵文化はやや限定的

⚖ 発酵・腐敗・熟成の違い

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 発酵 | 微生物が有機物を 変化させ、 人間に有益な物質を 生成 |

| 腐敗 | 同じく分解だが、 毒物や悪臭を生じる =人間に不都合 |

| 熟成 | 酵素などの作用で 素材が柔らかく、 旨味や風味が深まる。 発酵の後に続く場合も |

※ 発酵と腐敗の違いは「人間にとって都合が良いかどうか」であり、文化的・相対的な判断による

🌐 世界の発酵食品

● スタンダードな発酵食(世界中で普及)

- パン

- チーズ

- ビール

- ヨーグルト

- ワイン

● ローカルな発酵食(地域特有)

- なれずし(日本)

- くさや(日本)

- キムチ(韓国)

- パデーク(ラオスの魚醤)

- インジェラ(エチオピアの発酵パン)

発酵は「保存」のために始まり、やがて「旨味」「香り」「文化」へと昇華された技術です。

まとめ|世界の食文化を学ぶ意味とは?

先輩、こうして世界の食文化を見ていくと、ほんとに国ごとに考え方も味も全然違うんですね。

そうだな。でも逆に、食材も調理法も“共通点”があるからこそ比較できるんだ。たとえば、発酵は日本にもヨーロッパにもあるし、肉や野菜の使い方も、それぞれの気候や宗教とつながっている。

なるほど…単なるレシピや味の違いじゃなくて、“背景”まで知ることで、料理人としての視野が広がるってことですね。

その通り。異文化を知れば、自分たちの料理にも深みが出る。たとえば、日本料理の“出汁”ひとつ取っても、なぜ昆布や鰹を使うのか、その意味がより見えてくる。

世界の食文化を学ぶことは、単なる知識の獲得にとどまらず、自身の技術と感性を磨くうえで大きなヒントになります。

気候・宗教・歴史・環境──それらすべてが「味」に宿っており、料理人はその意味を汲み取る“翻訳者”とも言えるでしょう。

次に包丁を握るとき、ぜひ「この食材はどんな背景を持っているのか?」と問いかけてみてください。

きっと、料理の向こうに新たな世界が見えてくるはずです。