3年目 あい

3年目 あいパプリカ先輩!

ズワイガニってどうやって茹でるんですか?

お、いい質問だな。茹で方ひとつで味が決まるからな。茹ですぎは旨味が逃げ出し、パサつく原因となる。

ポイントは塩分濃度と茹で時間だ!

あと……

カニをさばくのって、どうしても時間がかかっちゃうんです。殻も硬くて手も痛いし、いつも休憩が削られるんです!

わかるよ。

おいらも献立にカニが入ると、いつも休憩なかったよ…

でもコツを押さえて時短する方法があるんだ!コツは①関節で折ること②棒を転がして押し出すこと。

ズワイガニを扱ううえで、まず外せないのが「茹で方」です。塩加減と茹で時間を間違えると、せっかくの身がパサつき、旨味も逃げてしまいます。

さらに多くの板前を悩ませるのが「さばくのに時間がかかる」という点。

実は、板前の現場では 時短のさばき方 が重要です。ポイントはシンプルで、①関節で折ること、②殻の中の身を押し出すこと。できる限り早く作業するコツをお伝えします。

忙しい厨房では常に時間との戦いです。だからこそ、正しい茹で方と、効率的なさばき方を知っておくことが、味とスピードの両立につながるのです。

この記事では、板前の現場でも役立つズワイガニのすべてをわかりやすく解説していきます。

- 良いズワイガニの選び方

- ズワイガニのおいしい茹で方

- ズワイガニの早いさばき方

ズワイガニの選び方【目利きの与える影響】

カニを選ぶ上で重要なのは、しっかりと身のつまった個体を選ぶこと。そのうえで重要なのは以下の4点。

【目利きのポイント】

- 活きているもの → 生の場合は必ず生きているものを。死後の劣化が早い。

- 甲羅や脚の硬いもの → 殻が硬くしっかりしたものを選ぶ。柔らかいものは脱皮直後で身がスカスカのことが多い。

- 重たいもの → 手に持ってずっしり重いものは、身がしっかり詰まっている証拠。

- 脚と爪が揃っているもの → 脚8本、爪2本が欠けずに揃っているもの。

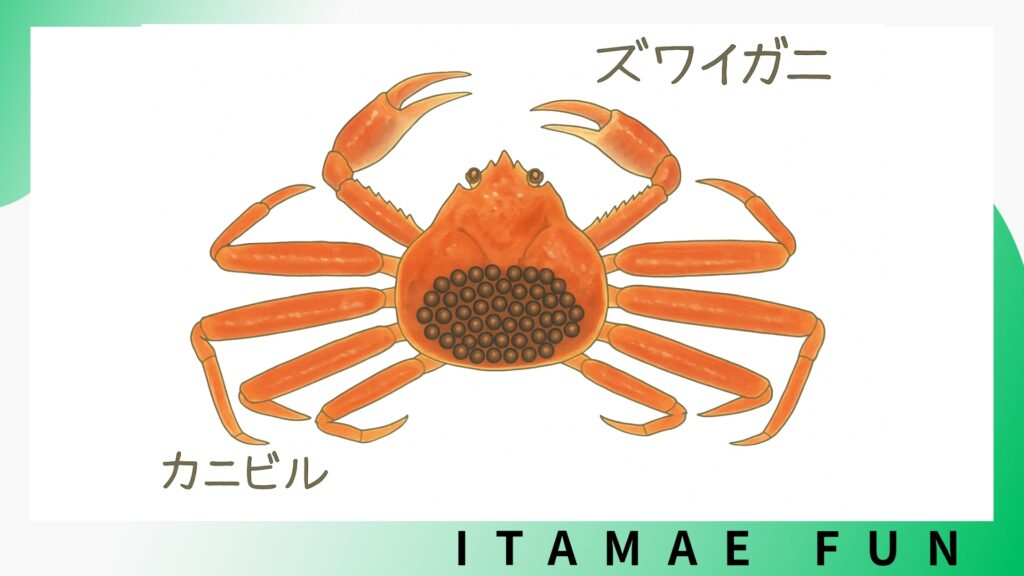

カニビルがあるものを選ぶ

カニの甲羅に付く、黒い粒々のこと。その正体は「カニビル」というヒルの卵。寄生した卵だがカニの体内に寄生はせず、害はない。

ズワイガニの目利きにおいて、選ぶべきは【脱皮から時間の経った個体】です。

その時間の目安となるのが【カニビル】。

カニビルは、一般的に脱皮から時間の経ったものの方が多いとされます。つまり、付着するカニビルが多い個体を選ぶのがベターです。

しかし、カニビルがあるから硬い、カニビルがないと柔らかいという訳ではありません。

カニビルのない硬い個体、カニビルのある柔らかい個体、いずれも存在します。

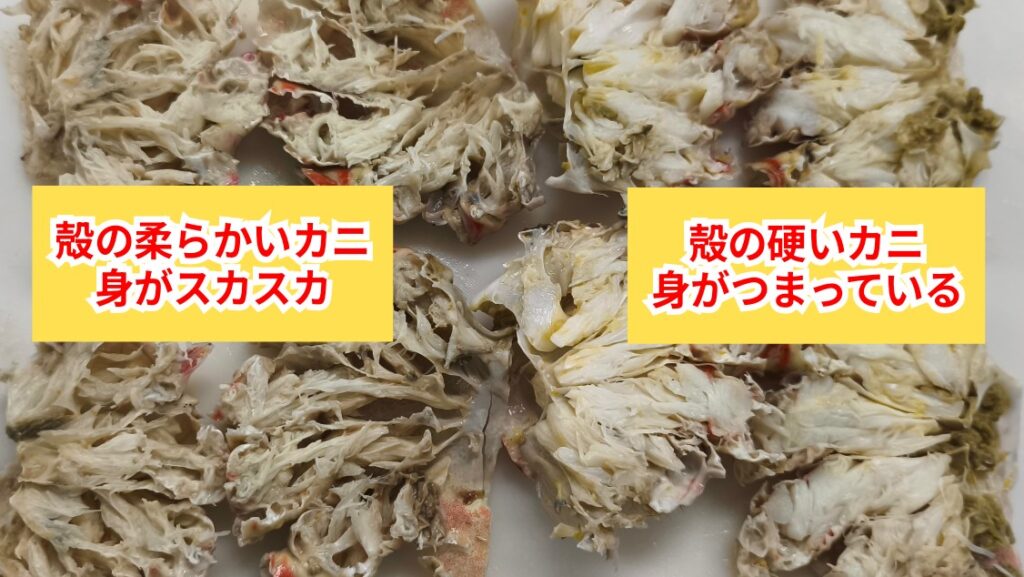

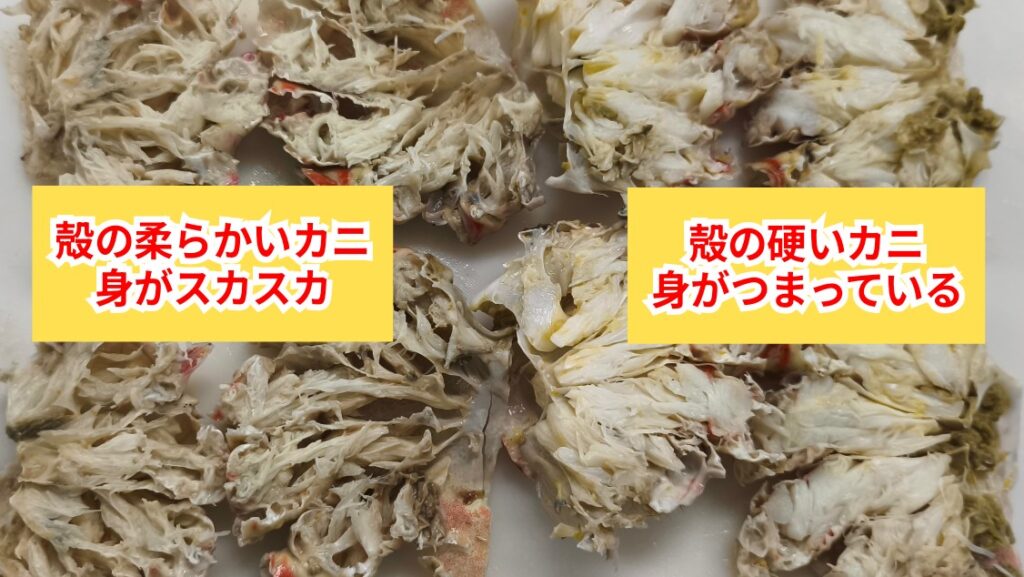

目利きの失敗と成功の差

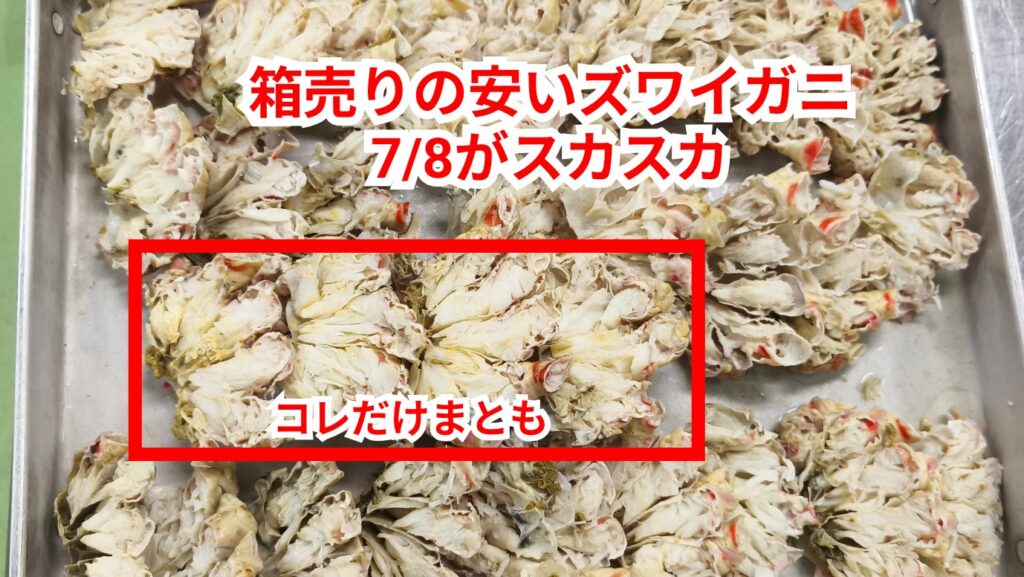

見た目が立派でも中身がスカスカというカニは、現場感覚でも本当に多くあります。

胴体の断面を比べると、見た目が全然ちがいます。

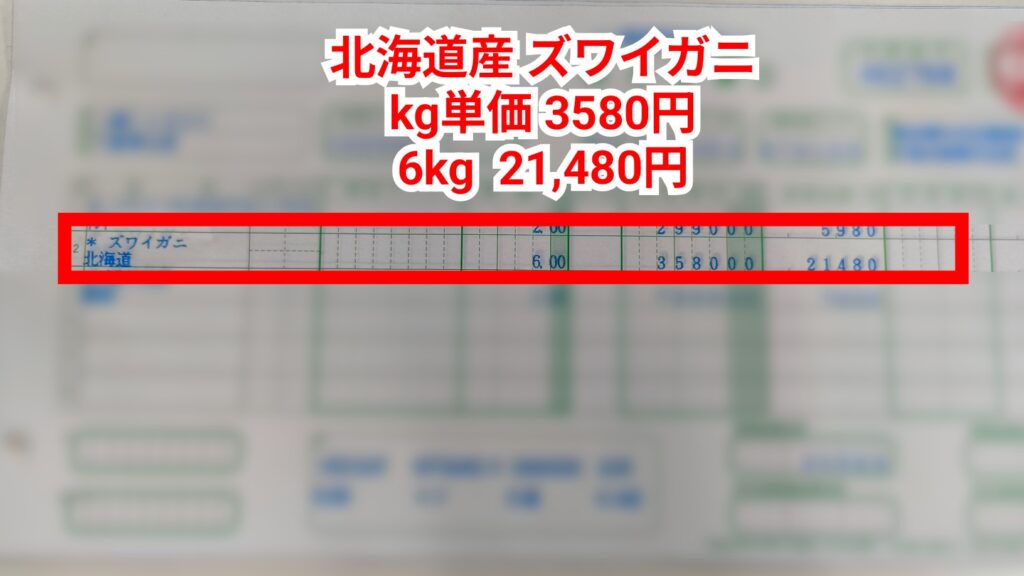

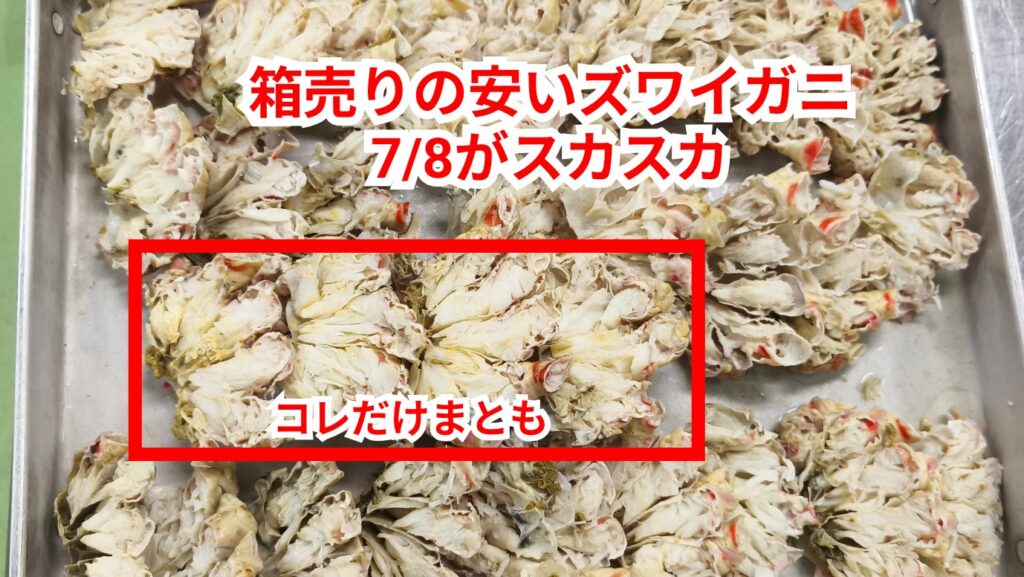

今回、箱買いでまとめて魚屋から仕入れているため目利きする余地はなく、その分格安で仕入れています。

とはいえ、実に仕入れた8匹中、7匹がスカスカでした。さばいた全ての身の重さは約1200gでした。

1200gで21000円をどう取るか…

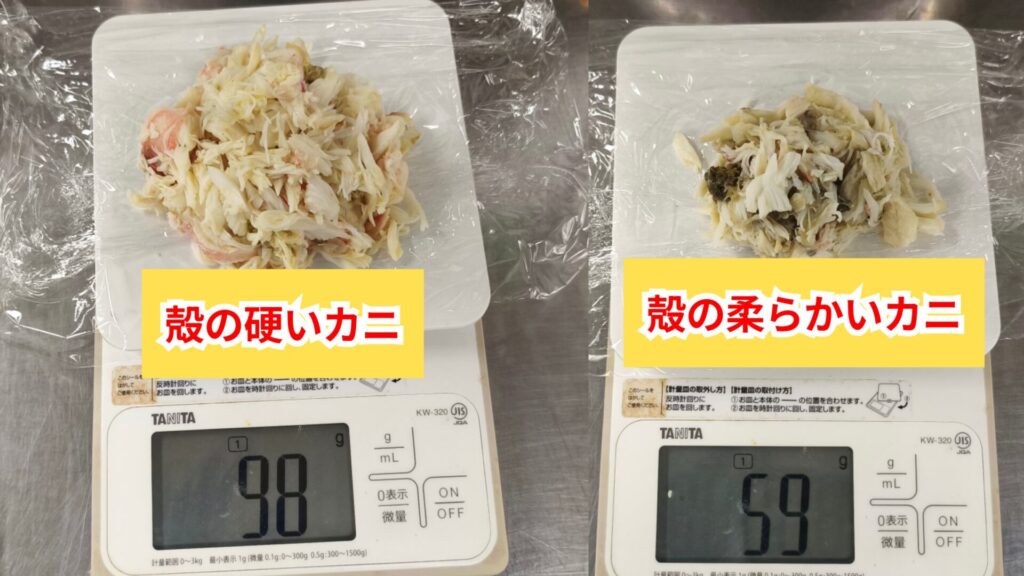

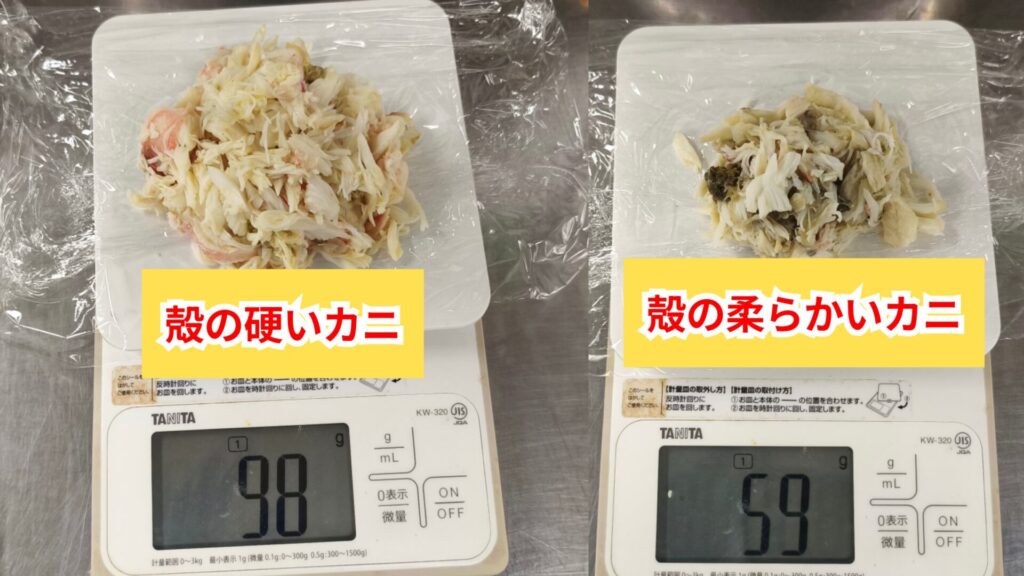

最終的にさばいたカニ身(胴身のみ)の量を比べました。

- 甲羅の硬いカニ:98g

- 甲羅の柔らかいカニ:59g

だから、目利きは大切です。

ズワイガニの雑学

名前の由来

「ズワイ」は細い枝を意味する「楚(すわえ)」が語源。長い脚の姿に由来しています。

オスとメスで呼び名が違う

- 大きなオスは「ズワイガニ」

- 小さなメスは「セイコガニ・コウバコガニ」

地域で呼び方が異なります。

産地ブランドが豊富

- 福井の「越前ガニ」

- 兵庫・京都の「松葉ガニ」

- 石川の「加能ガニ」

産地ごとにブランド名が付きます。

カニ味噌の正体

カニ味噌は脳ではなく「肝膵臓」。

中腸腺ともいいカニの消化器官のひとつ。旨味が凝縮した部位です。

漁期がオスとメスで違う理由

メスは産卵を守るため漁期が短く、資源保護の観点から厳しく制限されています。

茹で方|板前流ステップバイステップ(洗い→火入れ→冷まし)

ズワイガニは「下洗い・塩加減・茹で時間」で仕上がりが決まります。ここでは板前流の基本の手順を解説します。

準備するもの

- 大鍋

- たっぷりの水

- 塩(海水濃度:水に対して3〜3.5%)

- ボウル・バット

- たわし(またはやわらかいブラシ)

- 氷水

- トング・穴じゃくし

STEP1:丁寧に洗う(下処理)

- たわしと流水でしっかり洗います。甲羅・脚の関節の溝・腹側(ふんどし周り)を、流水下でたわしでやさしく洗う。砂・汚れ・海藻を除く。

- 魚介類に生息する腸炎ビブリオは真水に弱く、流水で洗うことは効果的。

- 暴れる活ガニは、氷水に2〜3分沈めておくと安全に扱える。

STEP2:塩湯を作る

- 大鍋にたっぷりの水(家庭なら可能な最大量)を入れ、塩分濃度3〜3.5%にする。

- 例:水5Lに対して塩150〜175g。

- 強火でぐらぐら沸騰させる。

STEP3:投入(甲羅を下に)

- できる限り湯温を下げないように火力最強。

- ズワイガニの甲羅を下にして静かに入れる。鍋が小さければ1杯ずつ茹でるのが無難。

- 再沸騰したらそこから時間計測。

- 落とし蓋をして吹きごぼれないように火力調整する。

STEP4:茹で時間の目安

- 700〜900g:12〜15分

- 1.0〜1.2kg:15〜18分

- 1.3kg以上 :20〜25分

※あくまで目安。再沸騰後からの計測・鍋のサイズや火力で微調整。

※アクはたまににすくう。

STEP5:氷水で余熱止め

- 事前に用意した氷水に30秒程だけ落とし、余熱を止める。

- 漬けすぎは水っぽさの原因。短時間で切り上げる。

- できれば1%の薄い食塩水の氷水(身が水っぽくなるのを防ぐ)

- 取り出してよく水気を切る。

STEP6:なじませ(味を落ち着かせる)

- 冷蔵庫で2〜3時間休ませると、身が締まり甘みが乗る。

茹でる際のポイント

- 塩は必ず計量しブレないように

- 再沸騰してから時間を計る

- 小さな鍋しかない場合は少しずつ茹でる(温度降下を防ぎ、均一に火が入る)

- 氷水は短時間で切り上げ、水切りを徹底

- 旨味流出をさらに抑えたい場合は「蒸し」も有効

さばき方|板前流ステップで時短&きれいに

茹でた姿のまま提供するスタイルのお店では、特に必要ありません。しかし、「カニ身を食べやすくさばくこと」は板前の作る料理としては当たり前です。

一方で、この「さばく」という作業は多くの時間と人手を要します。

カニは殻が硬く、身をきれいに取り出すのに時間がかかりがちです。しかし、部位ごとに正しく手順を踏めば、無駄なく時短でさばけます。ここでは板前流さばき方を解説します。

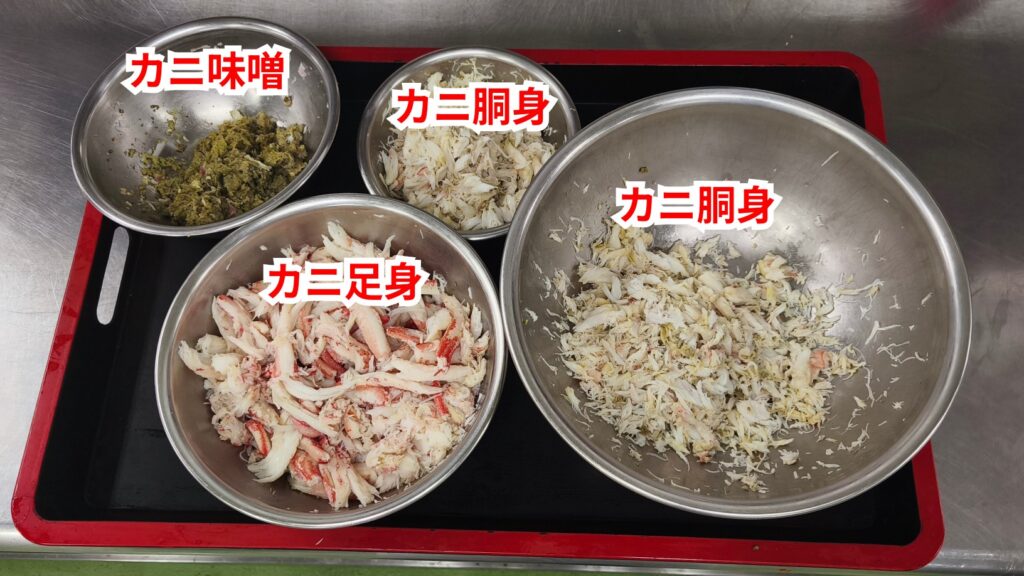

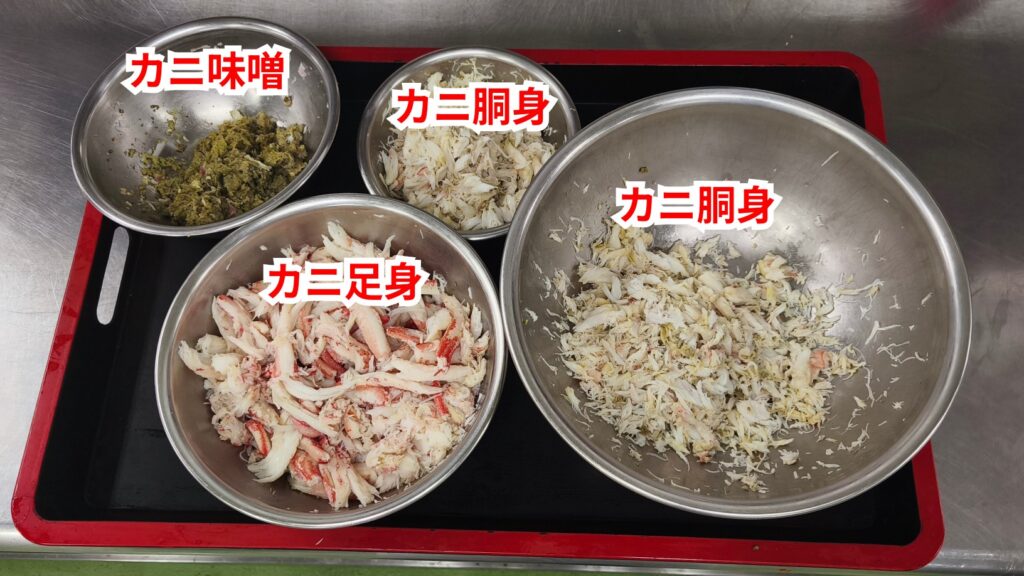

部位ごとに分ける

まずは胴体・脚・爪に分けます。

- 部位ごとに作業する

- 複数人でさばくなら部位ごとに担当する

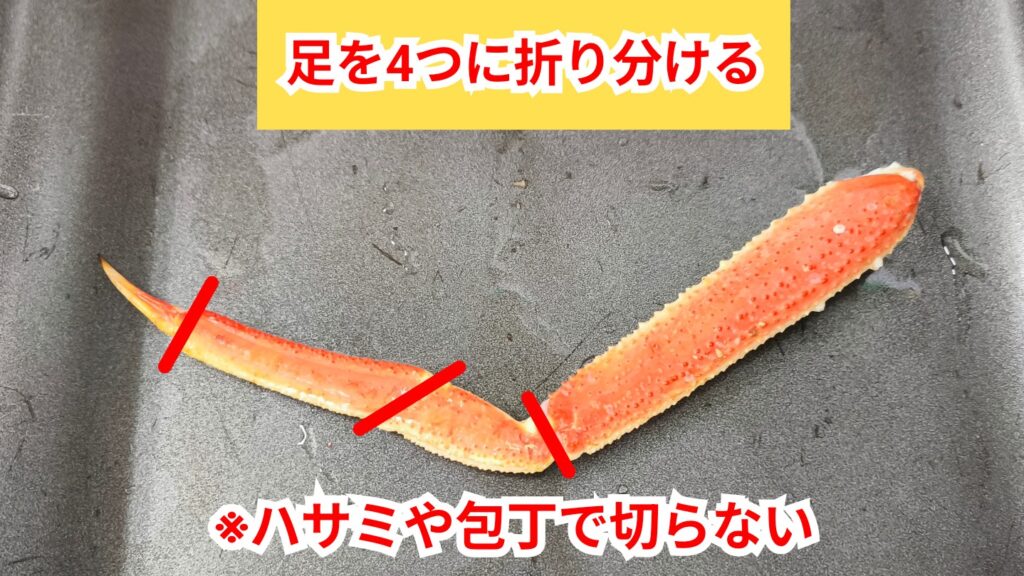

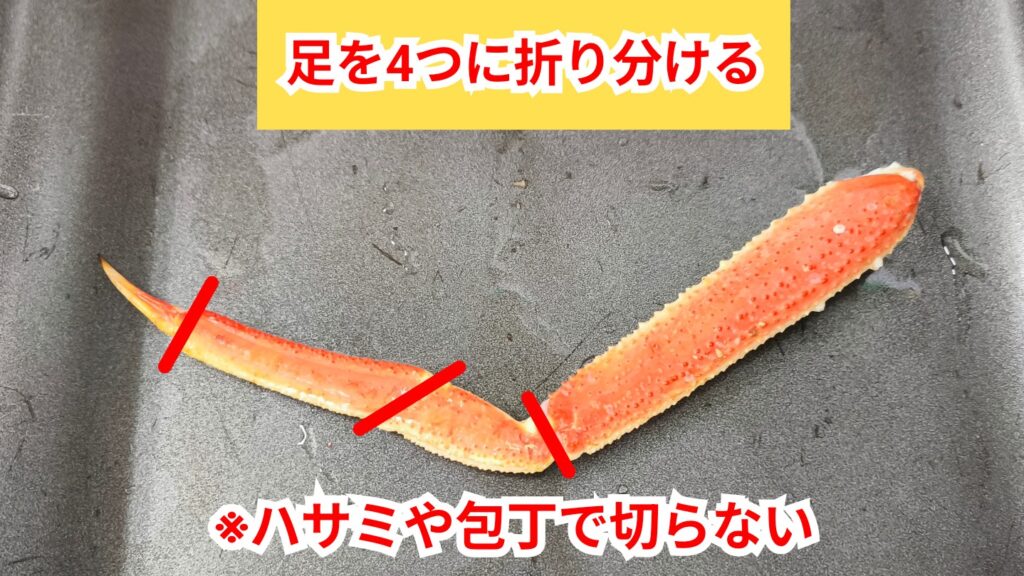

【スピード重視/脚身】関節ごとに折る

さばくスピードを重視するなら、関節を反対側へと折り、外します。

この軟骨のようなスジは「腱」です。

脚の中のスジは、ヒトのアキレス腱のように脚を動かす役割を持ちます。

爪の部分も関節で折って外しましょう。

脚は関節で折るときれいに外れます。

- 関節を反対側へと折って引き抜く。

- 包丁やハサミで切るよりも早く、スジを除く手間が省ける。

- 爪のハサミ部は関節を大きく開くようにする。

ここまで分類してから、部位ごとに一気にさばきましょう。

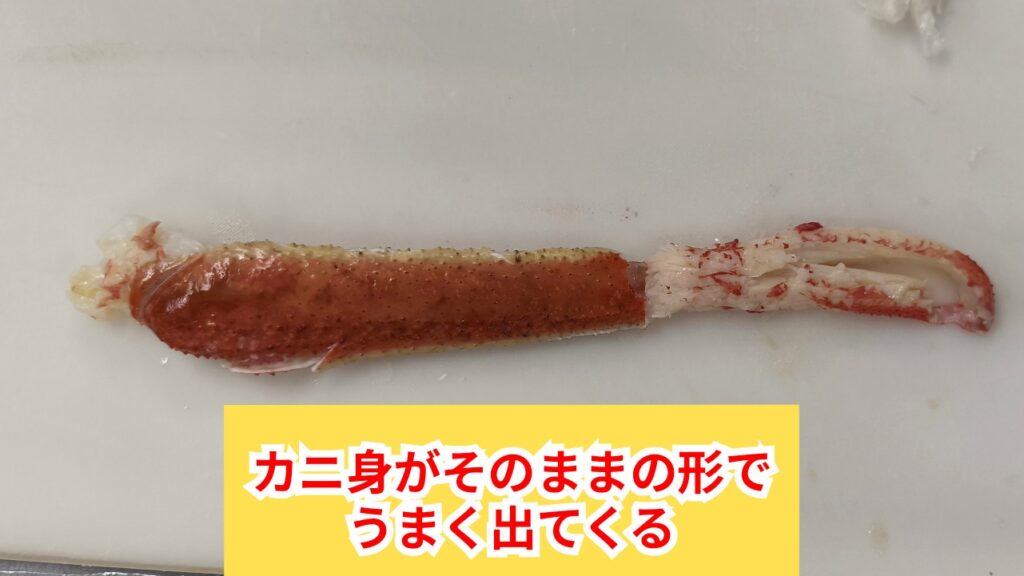

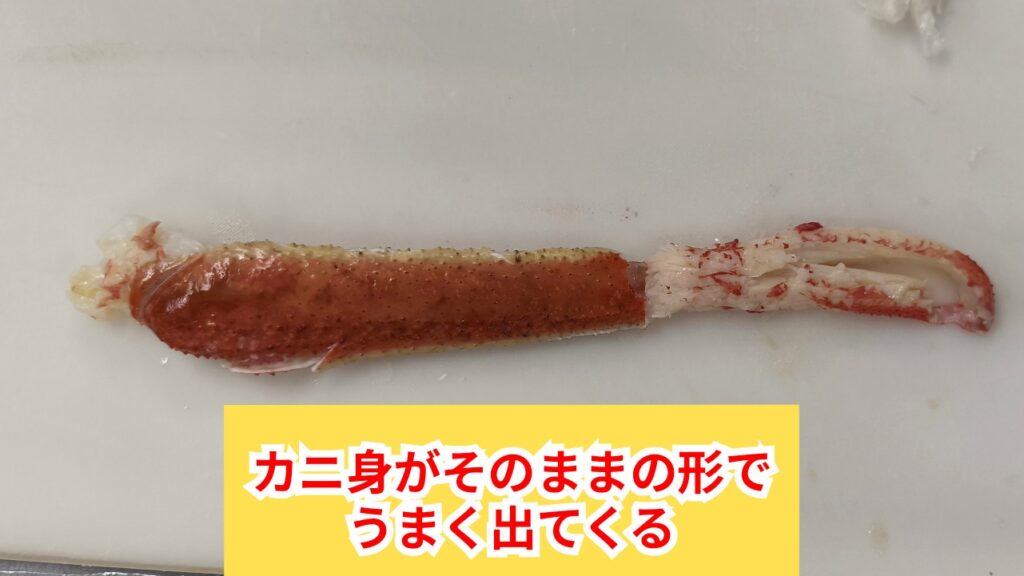

【スピード重視/脚身】棒を転がして押し出す

カニ身を和え物などに使用する際は、「キレイに身を取り出す必要はない」です。

以下の方法で一気に身を押し出しましょう。

殻の方端から反対側まで麺棒や当たり棒を転がすように押し出すと、脚の身がニョキっと出てきます。

カニの爪は硬く、殻も混入しやすいため、棒での押し出しには向きません。

地道にハサミで切ってから、さばきましょう。

【見た目重視/脚身】崩さずにキレイな形のまま取り出す方法

カニ身を形のままキレイに取り出すには、両端にハサミを入れて丁寧に扱う必要があります。

そのまま盛り付ける場合や揚げ物、焼き物では大きな塊のままの方が見栄えが断然良くなります。

通常、脚身を形のまま取り出すのは1番大きな部分のみ。他の脚身は折って棒で押し出しましょう。

折るとスジは抜けますが、スジと身が密着しているため、抜く際に身がボロボロになりやすい。そのため、中のスジは残したまま扱います。

両端の穴から、ハサミの刃を入れて反対側の端まで切ります。ハサミで切る場所は、殻の紅白の境目。

身が殻にくっついている部分があるので、箸などでやさしく剥がしてあげます。

殻の赤い側が表(身も赤く美しいため)、慎重に扱います。

今回は殻と身に隙間がある痩せた身ですが、キレイに取れました。

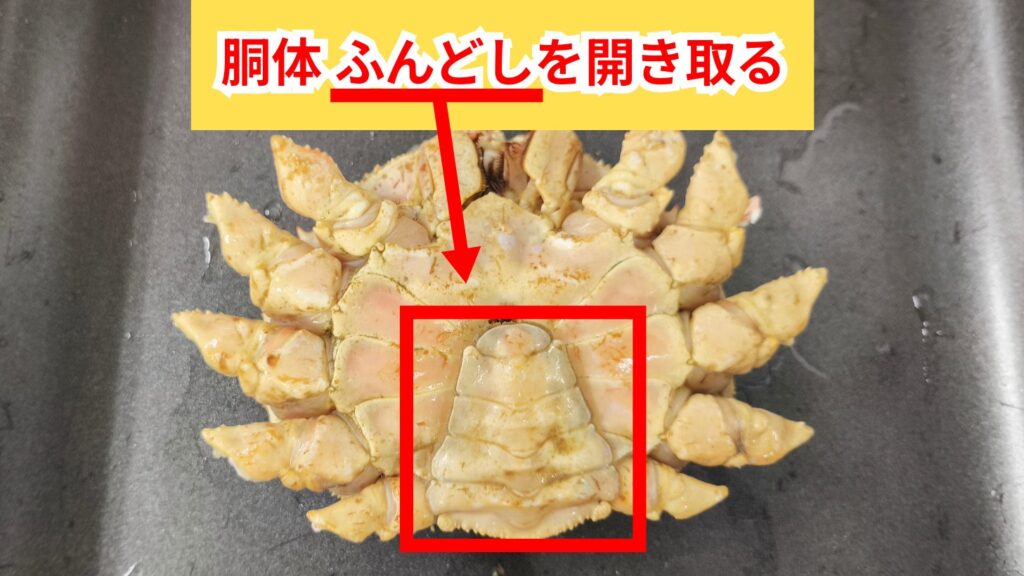

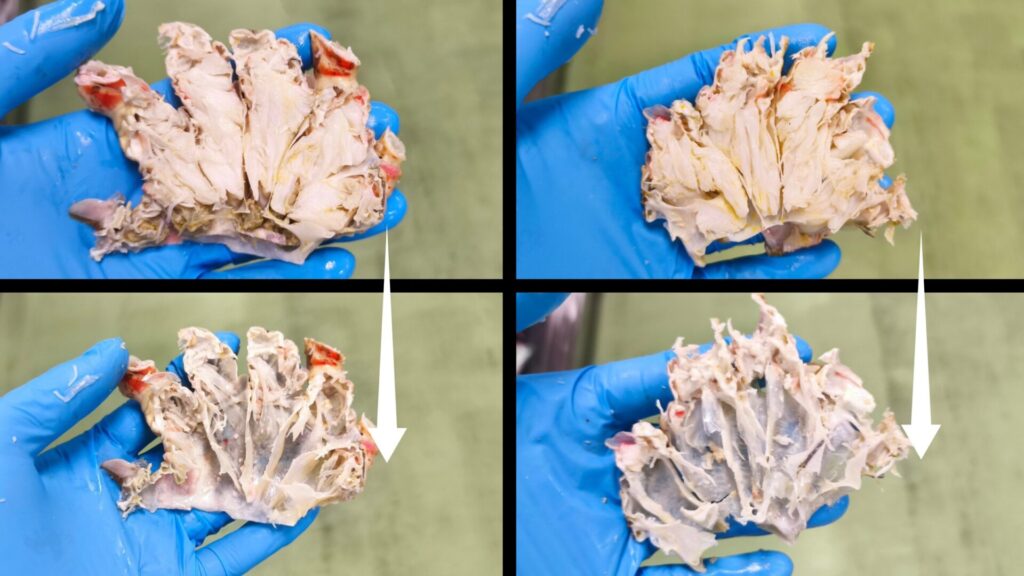

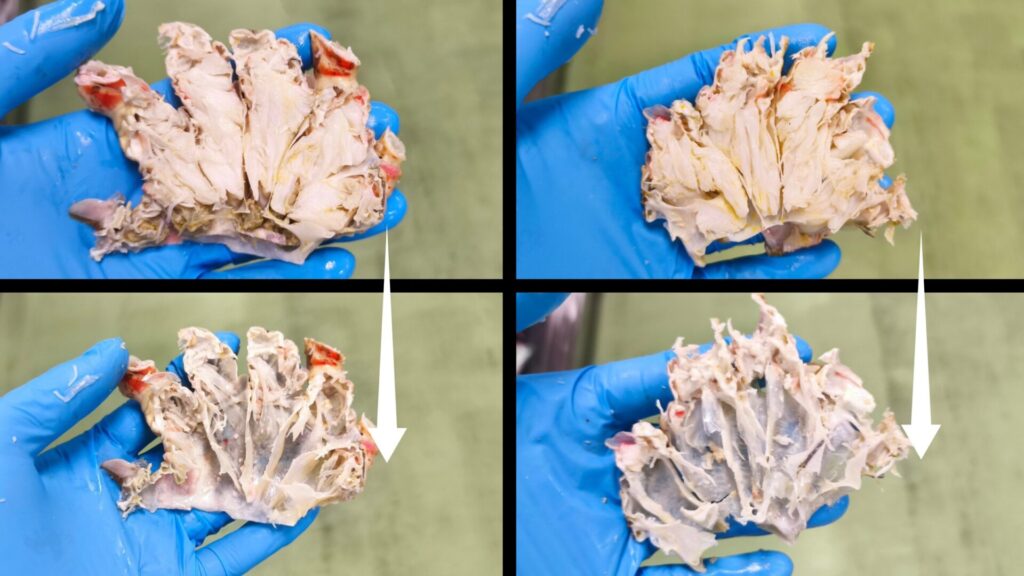

【胴身】包丁でさばきやすくする

続いて、胴体のカニ身をさばきます。

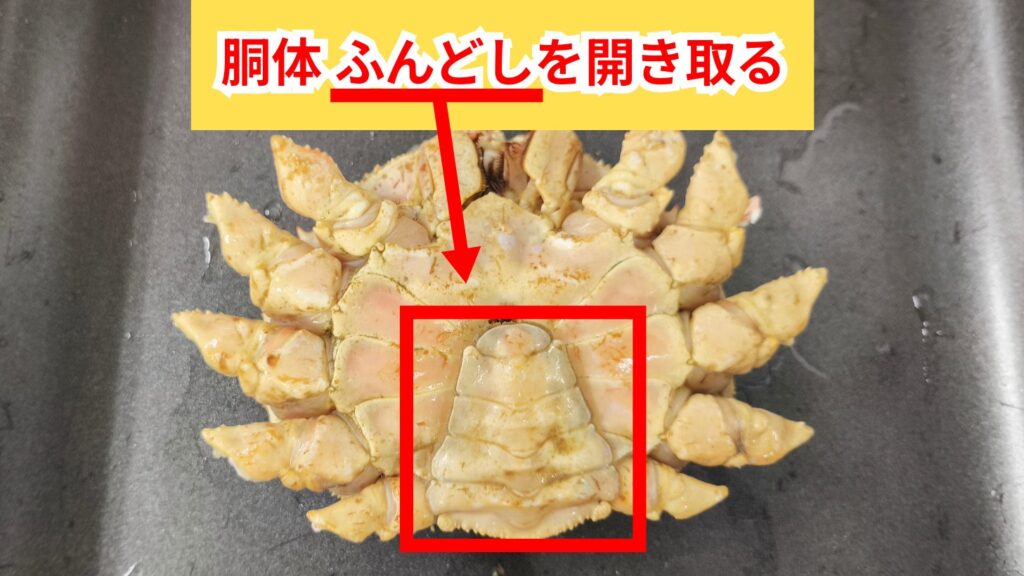

裏側のふんどしをめくり外します。

胴体から殻を外します。

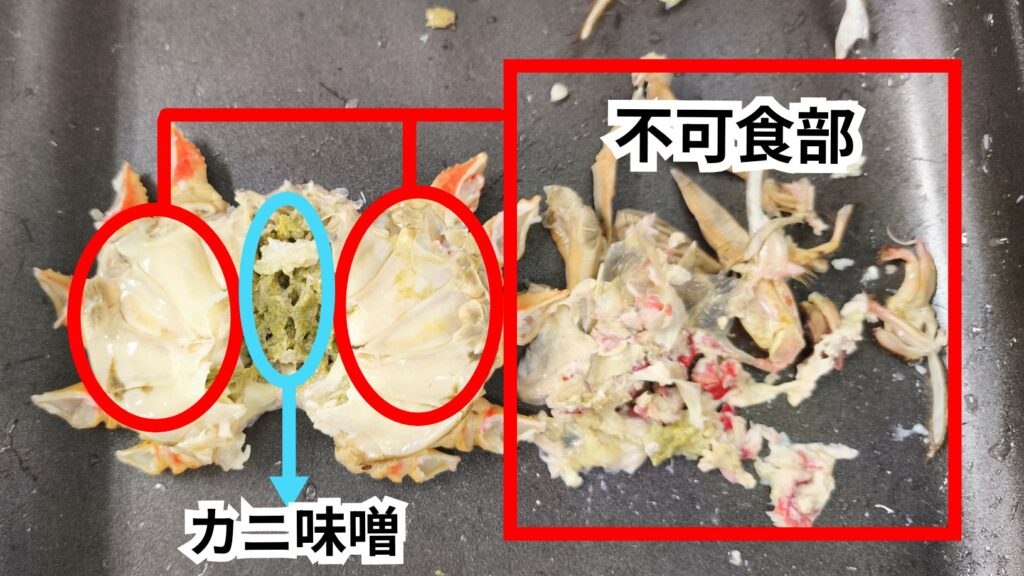

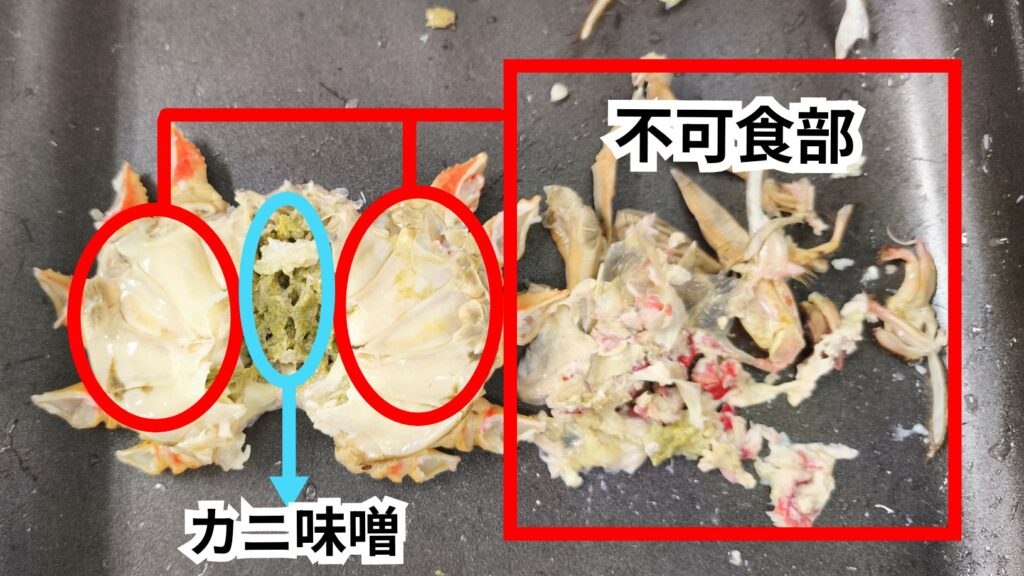

「カニは食べてもガニ食うな」の通りカニのエラである「ガニ」は食べられません。

ガニの他、硬いスジや膜なども外してキレイにします。中央の「濃い黄色〜緑色〜茶色」っぽいのが【カニ味噌】。

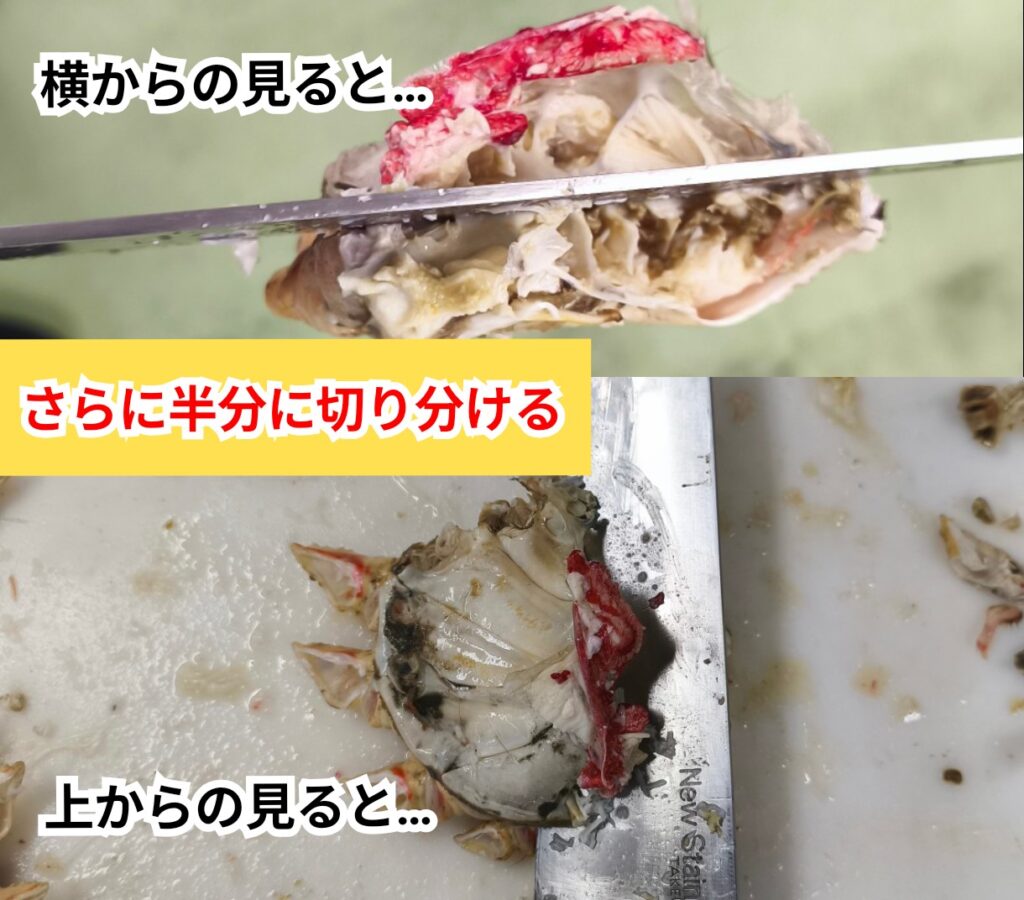

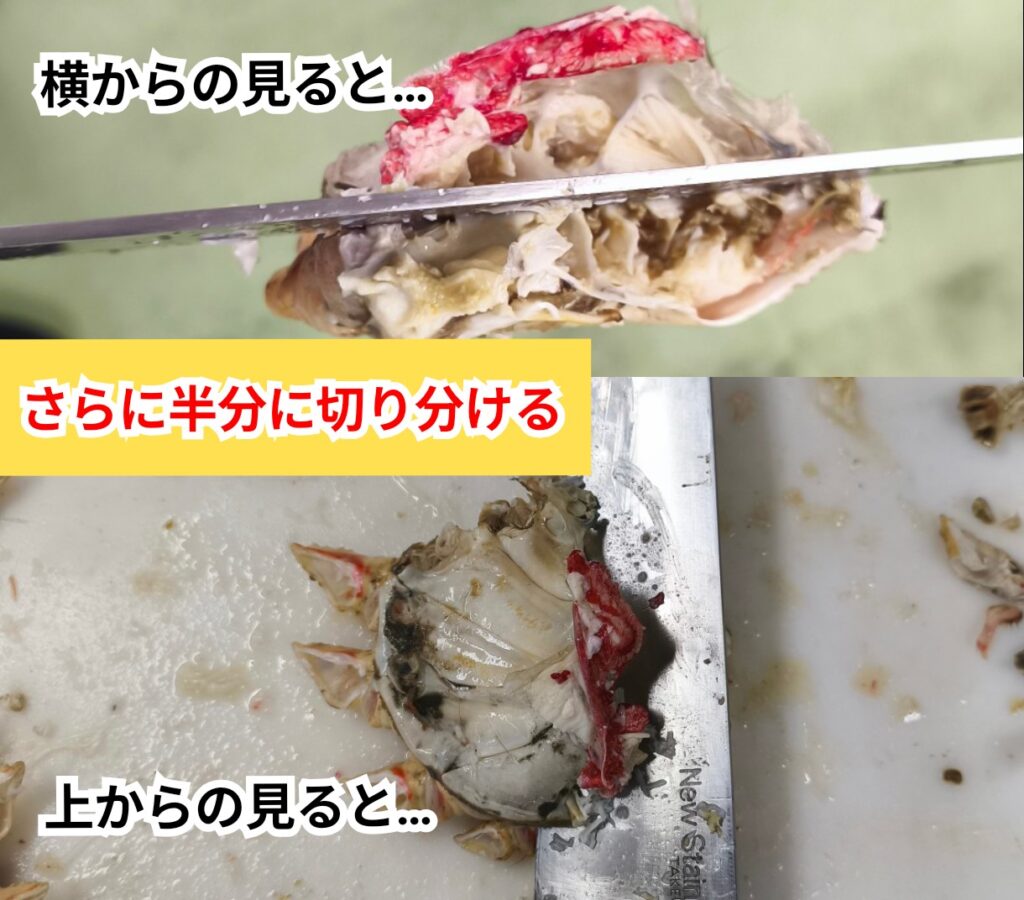

胴体は、そのままではさばきにくいため、半分に切ります。

さらに、横からの包丁を入れて半分に切り分けます。

ここの作業はハサミでもOKです。

胴体はカニスプーンや箸などでほじくり、身を取り出します。

【カニ味噌】旨味凝縮を丁寧に取り出す

甲羅側にカニ味噌があります。スプーンで優しくすくいましょう。

胴体の中央にあるカニ味噌は、ガニなどを取り除いた後に優しくトントンと叩きつけると、ポロッと出てきます。

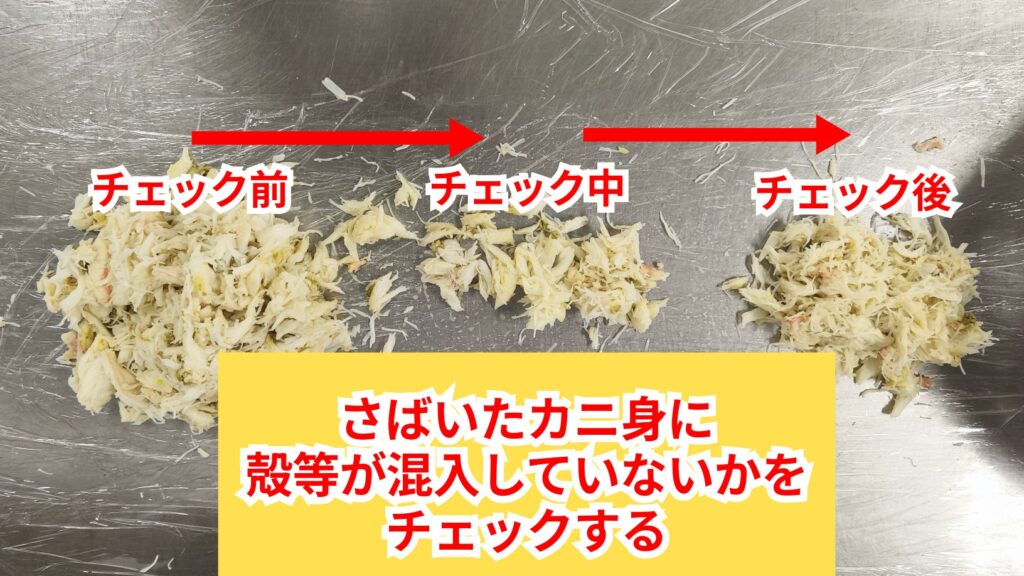

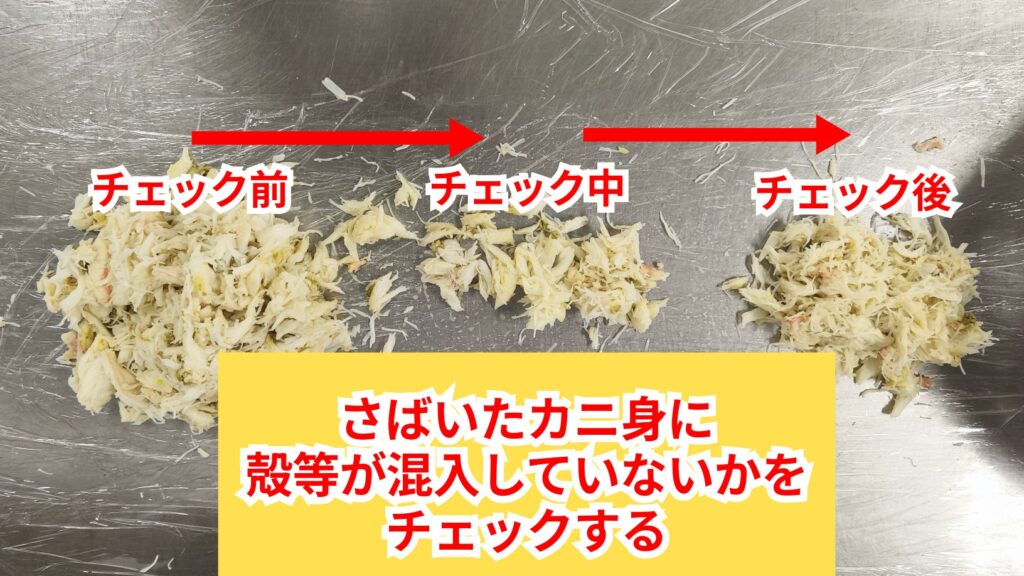

殻やスジの混入チェック

さばき終えたカニ身は、指先と目視で殻やスジの混入チェックをします。

殻などの混入は、時に、クレームに発展する危険性のある工程なので、丁寧に行います。

ズワイガニの扱い方【板前のまとめ】

- 選び方

-

- 活きているもの

- 甲羅や脚の硬いもの

- 重たいもの

- 脚と爪が揃っているもの

- 茹で方

-

- 大きな鍋

- 塩分3%

- 大きさにより15〜25分

- さばき方

-

- 関節で折ってスジを抜く

- 体重を掛けて棒で押し出す

- 混入チェック

-

- 少しずつチェック

- 丁寧にチェック

なるほど……!こうして関節で折って棒で押し出せば、早くてきれいにさばけますね。

そうそう。カニさばきには“コツ”が必要なんだ。力任せに包丁やハサミで切るより確実に早くさばけるからな。

大量カニを仕入れた日にも休憩できるかも!?

ああ、そうだ。

しっかり休んで、メリハリを持って働くことが大切だからな!